HISTÓRIAS

Welket Bungué: “Sou sujeito e objeto daquilo que estou a registar”

"Contemplação Impasse Tentativa” é o mais recente filme de Welket Bungué, estreado em Outubro do ano passado em Portugal, no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa. Com a Guiné-Bissau como palco, a curta-metragem transporta-nos para a atualidade do caos de uma feira, epicentro de uma série de observações sobre o passado político, marcado pela luta de libertação, e a presente governação, manchada de autoritarismo. Cinquenta e dois anos depois da Independência, o que o povo diria a Amílcar Cabral diante da questão: “Como é que veem o país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”. Sem perder de vista o olhar sobre o futuro, Welket usa o cinema como resistência, e faz do telemóvel uma força de intervenção. Para conhecer nesta conversa conduzida pela estudante Naya Chardon, de 16 anos, que partilha com o Afrolink, o resultado de um encontro com o ator, performer, modelo e realizador.

"Contemplação Impasse Tentativa” é o mais recente filme de Welket Bungué, estreado em Outubro do ano passado em Portugal, no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa. Com a Guiné-Bissau como palco, a curta-metragem transporta-nos para a atualidade do caos de uma feira, epicentro de uma série de observações sobre o passado político, marcado pela luta de libertação, e a presente governação, manchada de autoritarismo. Cinquenta e dois anos depois da Independência, o que o povo diria a Amílcar Cabral diante da questão: “Como é que veem o país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”. Sem perder de vista o olhar sobre o futuro, Welket usa o cinema como resistência, e faz do telemóvel uma força de intervenção. Para conhecer nesta conversa conduzida pela estudante Naya Chardon, de 16 anos, que partilha com o Afrolink, o resultado de um encontro com o ator, performer, modelo e realizador.

Welket Bungué, fotos de Kristin Berhge

Por Naya Chardon*

Entre poesia e paisagens pitorescas, o telemóvel de Welket Bungué atravessa o caos de uma feira guineense – a Lumo –, protegido por uma manta de invisibilidade. "Contemplação Impasse Tentativa" nasce ali, nesse olhar que observa sem ser visto — uma metáfora para fazer cinema num país onde ver é, em si, um ato político.

Mas quem é Welket Bungué?

Ator, performer, modelo e realizador, Welket Bungué nasceu na Guiné-Bissau em 1988, tem atuado em vários projetos, cofundou a produtora KUSSA, e escreveu o livro “Corpo Periférico”. Mais conhecido pelo papel principal que interpretou em “Berlin Alexanderplatz” (2020), Welket também realizou “Memória”, sobre Amílcar Cabral.

Em Novembro passado, numa das suas últimas passagens por Lisboa – enquadrada numa intensa rotina de filmagens e viagens – encontrámo-nos na Fundação Calouste Gulbenkian para uma conversa.

Sem reservas, Welket revelou como a arte sempre foi uma forma de se exprimir, pessoal e politicamente; e descreveu a sua metodologia como sendo de autorrepresentação: o ato de o próprio sujeito periférico se filmar, narrar e pensar, em vez de ser apenas objeto do olhar de outros.

"As imagens são filmadas enquanto ponto subjetivo, porque na minha obra eu sou sujeito e objeto daquilo que estou a registar", concretiza o cineasta.

“Contemplação Impasse Tentativa”, o seu mais recente projeto, permite observar como o realizador passa das palavras à ação.

Estreado no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa, no final do ano passado, o filme serve de mote para esta conversa, na qual abordámos temas como identidade, e refletimos sobre o cinema como ferramenta de resistência política.

Começámos pelo nome da produção: porquê “Contemplação Impasse Tentativa”?

Welket explica que, embora as três palavras se sustentem autonomamente, juntas ganham importância reforçada. "São convergentes, têm também como objetivo abrir uma perceção mais ampla e crítica sobre o filme".

Apresentando uma a uma, o realizador nota que "Contemplação" deve ser entendida não só no seu significado literal, mas também como conceito abstrato: enquanto movimento de sair de si próprio para ver as coisas acontecerem, com um olhar não-intrusivo.

Já o termo "Impasse" refere-se à situação política na Guiné-Bissau, gerida sob evidentes tendências autocráticas, e em que não se sabe se o país está a viver numa democracia ou numa ditadura.

Nem de propósito, uma das cenas centrais do filme acontece na feira de Lumo, onde a negligência de um trabalhador do Estado leva a que estacione a viatura num lugar indevido, interrompendo o negócio de todos, e gerando uma grande desordem.

“Foi apenas um carro, mas desestabilizou tudo”, nota o também ator, sublinhando a consequência: “As pessoas têm de trabalhar muito para tentar corrigir uma coisa que não foi provocada por elas”.

Não será assim demasiadas vezes? Welket assinala que, nesse cenário, o impasse é uma metáfora para o impasse em que o seu país se encontra, sem saber se vai andar "para a frente, para trás ou para o lado".

Finalmente, a palavra "Tentativa" traduz o sentimento rebelde e otimista de persistir, expressão de uma resiliência capaz de transportar o povo do país para "um lugar melhor."

A Manta de Invisibilidade

Enquadrado o título do filme, a conversa retorna ao primeiro conceito – de “Contemplação” –para adicionar um olhar concreto a essa ideia abstrata, possível a partir da figura do "missionário invisível".

“Era preciso que houvesse um olhar não intrusivo, para que pudéssemos testemunhar realmente o que está a acontecer no país, como as pessoas estão a lidar com tudo", explica o cineasta, acrescentando que aí reside o manto de invisibilidade que acompanha a câmara enquanto se filma.

Por isso, mais do que uma invenção cinematográfica, o “missionário invisível” é a projeção do próprio realizador, que põe em prática o método de autorrepresentação. Além disso, num contexto como o guineense, no qual a crítica pública é reprimida, a câmara invisível oferece a vantagem de se mover livremente, conseguindo ver, escutar e registar o que não pode ser dito.

Regressar em imagens

O processo vai-se revelando, na autodescoberta que tem sido o reencontro do realizador com as origens, iniciado em 2019, quase três décadas depois da saída da Guiné, em 1991. A essa primeira viagem seguiram-se outras, roteiro onde se destaca o regresso a Xitole, a sua localidade-berço.

Aconteceu em 2023, e envolveu um improviso sobre rodas: para poder registar e capturar esse momento, Welket, que seguia de autocarro, teve de pedir ao condutor para desencascar uma paragem.

"Houve um fracasso, no sentido em que embora o autocarro passasse por lá, Xitole não era uma paragem da viagem".

O "áudio" em audiovisual

A par do registo visual, Welket firma créditos no registo sonoro, compilando anos de viagem num mosaico audiovisual. Não estranha, por isso, que em “Contemplação Impasse Tentativa” encontremos imagens de arquivo, que vão muito além da Guiné-Bissau. É o caso do mar em São Tomé e Príncipe, da vista aérea de Portugal, ou dos planos da Nigéria e da Alemanha, todos extraídos de uma compilação seleta das suas idas e vindas.

‘Arrumadas’ as imagens, qual será o raciocínio que guia os diversos sons do filme? Por cada escolha, há uma intencionalidade, garante o realizador, sem descurar um único áudio. Seja o canto dos pássaros, o movimento do mar em São Tomé e Príncipe, ou a voz-off que lê a poesia do seu pai, Paulo T. Bungué.

“Cabral” é um dos poemas que se ouve na produção, aponta Welket, explicando que o mesmo representa uma homenagem a Amílcar Cabral.

Mais do que cuidar da escolha dos sons, o guineense sublinha a importância de afinar a edição: as alterações técnicas permitiram-lhe "deslocar as pessoas para um outro lugar" – o de contemplação.

"Embora fale na primeira pessoa, há a intenção de que a voz pareça também consciência”.

Cabral em eco: cinema entre memória e revolução

“Contemplação Impasse Tentativa” aborda vários temas políticos, seja direta ou indiretamente. Ao longo do filme, encontramos, por exemplo, alusões e homenagens a Amílcar Cabral, líder da luta pela independência contra o domínio colonial português, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.

A determinada altura, a ação encaminha-nos para um exercício de imaginação de uma pergunta que Cabral poderia fazer: “Como é que vocês veem o vosso país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”.

Com esta proposta, Cabral deixa de ser apenas uma figura histórica para tornar-se consciência coletiva.

"Qual é a nossa responsabilidade, enquanto cidadãos e cidadãs, quando abrimos mão dos nossos direitos ou desacreditamos no sistema eleitoral democrático, que é o que se passa no país? É muito difícil ter-se um posicionamento político, porque há quase sempre represálias”, lamenta o guineense, prosseguindo: “Sem falar na questão dos recursos para poderes viver, para te poderes deslocar. Essas coisas acabam por suplantar o desejo de ser criativo".

As mensagens políticas ressaltam igualmente no diálogo que os poemas de Paulo T. Bungué criam através do tempo: entre o sonho revolucionário dos anos 1970 e o presente autoritário de um país em busca de voz.

Filmando o silêncio, o cineasta faz o país responder sem palavras.

"Por isso é que o filme manda uma pessoa invisível, que possa andar pelo país. [Sob este regime] já não temos manifestações públicas livres no país. Tu não podes ir agora para a rua com panfletos a dizer ‘Somos mais a favor dos direitos das mulheres, ou somos mais a favor dos direitos para a educação’. Não podes. Porque eles vão usar a polícia de intervenção rápida; vão disparar balas de borracha e jatos de água quente contra a população para a desmobilizar. Por isso é que o filme manda uma pessoa invisível, que possa andar pelo país — o governo não sabe que ele está lá, o povo também não sabe".

Pequenos ecrãs, grandes revoluções: um novo cinema guineense

Atento à realidade, Welket acredita que para criar uma indústria cinematográfica na Guiné-Bissau, que vê hoje como mínima, é preciso reinventar a arte, e recorrer aos telemóveis. O artista nota que cineastas como Flora Gomes ou Sana Na N'Hada têm produzido filmes desde o final dos anos 80 com as câmaras típicas, mas defende que para tornar o cinema mais acessível e democratizante - enquanto ferramenta de expressão política –, é preciso aprender a contar histórias usando o dispositivo móvel.

"Tendo em conta a conjuntura política em que vivemos, acredito que há muita coisa que precisa ser denunciada ou documentada para que possa haver um tratamento apropriado nos próximos anos. E o telemóvel é que o pode fazer. Usar os dispositivos móveis pode capacitar pessoas com um instrumento que pode mudar vidas."

Entre as histórias que devem ser contadas, o realizador inclui as que têm sido invisibilizadas, lembrando que é preciso desocultar vários capítulos do passado. O cineasta recorda, por exemplo, que durante a sua primeira viagem à Guiné-Bissau, ao conhecer o Memorial da Escravatura e Tráfico Negreiro de Cacheu, percebeu que teria de se comprometer com "um retorno mais pragmático e recorrente ao país, para poder resgatar novas histórias e contribuir para uma reinvenção do cinema guineense”.

“Contemplação Impasse Tentativa” é indissociável dessa consciência. No filme, Welket recorre à herança poética paterna como forma de manter viva a memória da libertação e promover esperança para uma sociedade onde a arte é também uma responsabilidade cívica.

Enraizado entre a memória de Cabral e o futuro de uma nova geração armada de telemóveis, o realizador usa o cinema como resistência, e incentiva outros a fazerem o mesmo.

*com edição de Paula Cardoso

A democracia somos nós, a anti-democracia também. O que o futuro nos reserva?

Numa acção de campanha de Catarina Martins, candidata que tem o meu apoio à Presidência da República, tive a oportunidade de fazer uma intervenção sobre o momento político que vivemos, de recuo democrático e avanço fascista. Aconteceu no passado dia 8, no Clube União Banheirense "O Chinquilho", na Moita, e partilho agora, em vésperas de eleições, a minha intervenção, para recordar que a Democracia somos nós. Votemos por ela! Eu voto com a Catarina! Para que Viva a Democracia.

Numa acção de campanha de Catarina Martins, candidata que tem o meu apoio à Presidência da República, tive a oportunidade de fazer uma intervenção sobre o momento político que vivemos, de recuo democrático e avanço fascista. Aconteceu no passado dia 8, no Clube União Banheirense "O Chinquilho", na Moita, e partilho agora, em vésperas de eleições, a minha intervenção, para recordar que a Democracia somos nós. Votemos por ela! Eu voto com a Catarina! Para que Viva a Democracia.

Estou contigo nesta campanha, Catarina, porque sei – aliás, sabemos – que não é de mentalidades individualistas e egóicas que Portugal precisa. O país precisa de colectivo, e ele constrói-se todos os dias com a nossa participação.

A Democracia somos nós.

E ela será tão mais forte, quão mais capazes formos de construir colectivo, agregando – e não segregando – todas as diferenças que compõem a nossa sociedade.

A Democracia somos nós.

E ela continuará a definhar se insistirmos na ideia do outro como ameaça, na narrativa do diferente como menos humano, e em modelos de sociedade onde a exigência de desempenho laboral se sobrepõe ao empenho em defesa da existência humana.

A Democracia somos nós.

Defendê-la exige participação, muito além dos actos eleitorais. É no dia a dia, em casa, nos transportes públicos, nas escolas, nos hospitais, nas ruas, nas redes sociais, em todos os espaços da nossa vida que os valores da democracia têm de ser concretizados e consolidados.

Se hoje enfrentamos a maior ameaça à nossa democracia, e a democracia somos nós, isso significa que está nas nossas mãos protegê-la.

Infelizmente, não é isso que temos feito enquanto país.

De ciclo em ciclo político, o que se observa é que cada vez mais de nós ficam de fora das preocupações de quem tem o dever de incluir todas as pessoas.

Por isso mesmo, a anti-democracia também somos nós. Os que por não serem directamente visados, se resignam diante do racismo, da xenofobia, da misoginia, lgbtfobia e todas as manifestações contra o direito a ser.

A anti-democracia também somos nós. Os que diante da precarização das condições de trabalho, da redução dos salários, especulação imobiliária e aumento do custo de vida culpam os mais vulneráveis e idolatram os responsáveis.

A anti-democracia também somos nós. Os que negam a existência de barreiras estruturais que mantêm pessoas negras e ciganas afastadas do exercício da cidadania, e vedam a nacionalidade a quem nasceu em Portugal.

Se a democracia somos nós, e a anti-democracia também, o que é que o futuro nos reserva como país?

Acredito que a resposta a esta pergunta passa, com importância decisiva, pelas presidenciais do próximo dia 18.

Também por isso estou aqui. Contigo Catarina, e com todas as pessoas que querem que a Democracia resista a todas as ameaças.

Numa altura em que temos um governo alinhado à extrema-direita, com propostas de normas anti-constitucionais e conivente com políticas imperialistas, é vital impedir que a Presidência da República esteja, também ela, ao serviço da anti-democracia.

Nunca, como hoje, precisámos tanto de uma chefia de Estado que actue em defesa da Constituição da República e, já agora, do Direito Internacional.

Estou contigo, Catarina, porque sei que, mais do que respeitar os princípios fundadores da nossa Democracia, tu lutas para que eles se cumpram.

Desde logo o princípio da igualdade, que consagra que “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”.

À luz do mesmo princípio, “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual”.

Ainda estamos longe de cumprir este princípio, mas ele é tão estruturante para a vida democrática que desistir dele é desistir da Democracia.

Eu não desisto. E também por isso estou aqui. Contigo, Catarina.

Não desisto, porque assumo o dever de honrar quem me antecedeu, quem deu a vida para que hoje eu esteja aqui, em liberdade, com direito de voto e agência política.

Não desisto porque acredito que um país melhor, coeso e fraterno é possível, com consciência e mobilização colectiva.

Não desisto porque a luta pela igualdade é a luta pela vida.

Neste 2026, que marca os 50 anos da nossa Constituição e 100 desde o golpe militar que impôs a ditadura, somos desafiados a escolher entre as trevas do passado, e novos dias inteiros e limpos. Entre a democracia e a anti-democracia. Entre a vida e a morte.

Eu voto contigo Catarina. Pela Vida, pela Democracia, reiterando que ela não existe sem igualdade.

Viva a Democracia!

Mais do que “votar em”, no próximo dia 18 eu “votarei com” Catarina Martins

O ano começa com mais um repto democrático. No próximo dia 18 de Janeiro teremos eleições presidenciais e, nunca como agora, importa perceber que o cargo em disputa não é decorativo, ao contrário do que outros ciclos políticos possam ter sugerido. Hoje é a defesa da própria Constituição da República que está em disputa, perante o avanço da extrema-direita no Parlamento e no Governo. Embora os alertas à anti-democratização do país não venham de hoje, eles agravam-se dia após dia, por terem sido repetidamente desvalorizados e até ignorados. Como se Portugal beneficiasse de um estatuto de excepcionalidade, fruto da particularidade de terem sido os militares a libertar a nação do fascismo. Neste 2026 que agora se inicia, desejo que sejamos capazes de defender o nosso Estado de Direito Democrático, votando uns com os outros, com quem, como nós, luta por um país digno para todas as pessoas. Catarina Martins é a minha escolha presidencial, e este texto a expressão pública do meu apoio. Votemos pela nossa Democracia.

O ano começa com mais um repto democrático. No próximo dia 18 de Janeiro teremos eleições presidenciais e, nunca como agora, importa perceber que o cargo em disputa não é decorativo, ao contrário do que outros ciclos políticos possam ter sugerido. Hoje é a defesa da própria Constituição da República que está em disputa, perante o avanço da extrema-direita no Parlamento e no Governo. Embora os alertas à anti-democratização do país não venham de hoje, eles agravam-se dia após dia, por terem sido repetidamente desvalorizados e até ignorados. Como se Portugal beneficiasse de um estatuto de excepcionalidade, fruto da particularidade de terem sido os militares a libertar a nação do fascismo. Neste 2026 que agora se inicia, desejo que sejamos capazes de defender o nosso Estado de Direito Democrático, votando uns com os outros, com quem, como nós, luta por um país digno para todas as pessoas. Catarina Martins é a minha escolha presidencial, e este texto a expressão pública do meu apoio. Votemos pela nossa Democracia.

Neste 1.º de Janeiro de 2026, proponho-me imaginar não apenas os próximos 364 dias, mas os cinco anos que temos pela frente. Faço-o na primeira pessoa do plural porque o mundo e o país que idealizo constrói-se colectivamente, sem muros nem fronteiras humanas, e com mais Democracia.

“Uma Democracia forte que ocupa todos os lugares das nossas vidas, nas escolas, nas empresas, nos bairros”, à letra do compromisso que assume Catarina Martins, e que me alia à sua candidatura à Presidência da República.

Mais do que “votar em”, no próximo dia 18 eu “votarei com”, posicionando-me do lado da candidata que, com todas as pessoas, seja onde for, luta por um país mais livre, justo e fraterno.

Vejo-a fazê-lo em múltiplas frentes, todos os dias, e não apenas a cada ciclo eleitoral. Vejo-a fazê-lo em defesa do nosso direito à habitação; pela continuidade e melhoria do nosso Serviço Nacional de Saúde; em nome da valorização do sector cultural; no combate ao racismo, xenofobia e todas as formas de discriminação; pela salvaguarda dos nossos direitos trabalhistas, estudantis e tantos mais. Vejo-a fazer, e não apenas prometer.

Esta é uma intervenção que nos aproxima, porque sei que as pessoas de palavra são aquelas que cumprem – e se cumprem – com a força da acção.

Reconheço na Catarina a rara e cada vez mais valiosa capacidade de dialogar e encontrar convergências políticas, sem perder de vista a promoção e protecção da igualdade e dignidade humanas, inegociáveis.

Como ela, e com ela, defendo que “temos em nós a força para o fazer”. Uma força tão mais consequente quão mais conscientes estivermos do valor da nossa Democracia, e da importância de a defendermos sem reservas.

Por isso, neste 1.º de Janeiro de 2026, ao imaginar os próximos 364 dias – em que elegeremos um(a) novo(a) Chefe de Estado –, e ao visualizar os anos que temos pela frente, antecipo a urgência de reflectirmos sobre o que está em jogo nestas Presidenciais. Pensemos no quanto a nossa Constituição, documento que todas as forças partidárias deveriam reconhecer e proteger como basilar, parece existir (e resistir) apenas 'à condição'.

E enquanto se dissemina a narrativa de que a quase cinquentenária Lei Fundamental precisa de ser revista, em vez de cumprida, quem nos defende de um novo e derradeiro não-é-não-que-afinal-é-sim?

"Temos em nós a força para o fazer”, nunca é demais repetir.

Mas isso exige que sonhemos juntos o nosso futuro, que em vez de ‘votarmos em’, ou ‘votarmos contra’, sejamos capazes de ‘votar uns com os outros’, por um Portugal com todas as vozes e para todas as pessoas. Exactamente como nos propõe Catarina Martins, a candidata que conjuga a vida, Portugal e a política no plural. Eu voto com o mesmo compromisso colectivo. Votemos todos. Uns com os outros. Com a Catarina.

Seguimos o ritmo da alma de Anna Joyce, e mergulhamos em “Ondas do Mar”

Aos 10 anos compunha temas infantis, animada pelo sonho de se tornar cantora, talvez como a brasileira Xuxa. Já na adolescência amadureceu letras, depois de também escrever refrões para os amigos rappers, mas foi na fase adulta da vida que a música se tornou carreira, impulsionada por sucessos como “Te Amar”, “Puro”, “Outra Vez”, ou “Curtição”. Agora ligada à Universal Music Portugal, Anna Joyce esteve em Lisboa no último mês de Novembro, e falou com o Afrolink sobre “Ondas do Mar”, escrita a seis mãos, e cantada com Ivandro. A novidade antecipa a estreia da artista angolana no palco do Sagres Campo Pequeno, marcada para 28 de Fevereiro de 2026. Uma oportunidade para conversarmos também sobre os desafios da indústria musical, e os seus quase 12 anos gravações e espectáculos. “Temos ouvido muitas influências de música africana aqui, a serem tratadas por artistas portugueses, o que é muito bom, mas também é bom sermos nós próprios a dar cara à nossa música”.

Aos 10 anos compunha temas infantis, animada pelo sonho de se tornar cantora, talvez como a brasileira Xuxa. Já na adolescência amadureceu letras, depois de também escrever refrões para os amigos rappers, mas foi na fase adulta da vida que a música se tornou carreira, impulsionada por sucessos como “Te Amar”, “Puro”, “Outra Vez”, ou “Curtição”. Agora ligada à Universal Music Portugal, Anna Joyce esteve em Lisboa no último mês de Novembro, e falou com o Afrolink sobre “Ondas do Mar”, escrita a seis mãos, e cantada com Ivandro. A novidade antecipa a estreia da artista angolana no palco do Sagres Campo Pequeno, marcada para 28 de Fevereiro de 2026. Uma oportunidade para conversarmos também sobre os desafios da indústria musical, e os seus quase 12 anos gravações e espectáculos. “Temos ouvido muitas influências de música africana aqui, a serem tratadas por artistas portugueses, o que é muito bom, mas também é bom sermos nós próprios a dar cara à nossa música”.

Dez músicas celebraram, em 2024, os primeiros 10 anos de carreira de Anna Joyce, embrulhados para os fãs no disco “A Peça”, lançado sem amarras comerciais.

“Foi mais sobre uma comemoração, do que sobre lançar um álbum para ser top nas paradas”, assinala ao Afrolink a cantora angolana, firme no palmilhar de novos caminhos.

“Não podes estar sempre a fazer as mesmas coisas”, nota a autora de sucessos como “Puro”, “Outra Vez” ou “Curtição”. Agora ligada à casa portuguesa da Universal Music, a artista juntou-se a duas outras referências da editora, Ivandro e Prodígio, no tema “Ondas do Mar”.

Composto pelos três e cantado em dueto, por Anna e Ivandro, o tema soma quase meio milhão de visualizações no YouTube, cerca de um mês após o lançamento, aumentando as expectativas para o próximo espectáculo da cantora em palcos portugueses.

“Estávamos à espera deste tema, demorou um bocadinho mais do que era suposto, mas não fazia sentido sair depois do show, porque as pessoas não iam poder cantar a música connosco”, explica a cantora, feliz com a parceria. “Decidimos mudar a data para 28 de Fevereiro, para haver tempo e disponibilidade de ambas as partes para fazermos esta canção, e acho que valeu a pena”.

Pela primeira vez ao lado de Ivandro, Anna conta que a ligação aconteceu a partir de Prodígio, que agora também é seu manager.

“Eu disse: olha, eu quero cantar com o Ivandro, e ele é que tratou, ele é que foi atrás. Então, foi muito mais do que só escrever, ele foi o maestro por detrás dessa música”.

O resultado ouve-se em todas as plataformas digitais, e, revela a cantora, tem por detrás um entendimento raro.

“Foi quase uma coisa inédita para mim, um processo muito bonito e satisfatório: escrevemos, gravamos, e a música estava feita num dia”.

Com tanto alinhamento, talvez venham aí novas marés de parceria?

“O objectivo é também expandirmos um bocadinho as nossas raízes, e levarmos a nossa música a ser conhecida pelas pessoas que a fazem. Porque temos ouvido muitas influências de música africana aqui, a serem tratadas por artistas portugueses, o que é muito bom, mas também é bom sermos nós próprios a dar cara à nossa música”.

Batimentos e abatimentos de tecnologia

Entre os desafios de manter a autenticidade – num mercado cheio de apropriações e pressões comerciais –, e as facilidades de produção – aceleradas por artificialidades tecnológicas – estará a originalidade artística comprometida?

“Se for em termos de expandir a música, e cada um poder mostrar o seu valor, acho que está definitivamente mais fácil. Com as redes sociais, há pessoas que nem precisam ser agenciadas para ter sucessos a tocar. Vemos vários exemplos nos TikToks da vida”, nota Anna, sem esquecer o reverso da medalha. “Acho que as tecnologias limitam o artista, porque é tão fácil agora gravar, que, com ou sem talento, uma pessoa consegue cantar uma música, e soa relativamente bem”.

No meio de tantas “inteligências” não humanas, estará o público a ser enganado?

“Eu não quero dizer isso, porque há pessoas que sonham com a música e podem não ter todo o talento do mundo. Então, não acho que seja enganador, porque vem de um lugar de querer. Diria até que lesa mais o artista do que o público, porque depois há certas alturas em que tu precisas, por exemplo, de te apresentares ao vivo e torna-se complicado”.

Capacidades vocais à parte, para quem ouve, muitas vezes o que fica é uma incapacidade de diferenciação, como se estivéssemos sempre diante das mesmas composições.

“Quando as pessoas fazem música pelo que está no hype, ou, como os miúdos dizem, pelo que está a bater, acho que há a tendência de se fazer o mesmo, com as mesmas batidas, as mesmas letras. Então, acho que existe essa facilidade de acabarem todos a cantar as mesmas coisas”.

Como quebrar esse ciclo de descaracterização?

Independentemente de compromissos e pressões comerciais, Anna Joyce defende a importância de cada artista encontrar e expressar a sua autenticidade.

“Não acho que seja uma obrigação do artista ser activista social ou um exemplo para a juventude, como muitas vezes se faz pensar. Nem todos somos assim. O artista, antes de ser artista, é uma pessoa e, dentro da nossa individualidade, somos o que somos”.

o que me vem na alma”.

O exemplo brasileiro

Nos estúdios, nos palcos ou na intimidade, a cantora angolana garante que não se adultera. “Sou enquanto artista o que sou como pessoa. Então, o que eu vou escrever vai ser fruto da minha criação, da minha família, das oportunidades que tive”, aponta, demarcando-se dos ouvidos e olhos que condenam outras formas de expressão musical.

“Quando falamos de kuduro, por exemplo, pensamos no contexto dos kuduristas? É um contexto do gueto, do subúrbio, de pobreza, de fome, e eles são fruto disso. Então, como é que vamos exigir que uma pessoa que venha daí se comporte como uma pessoa que vive dentro de um condomínio, com água, energia e todas as condições? Ouve quem quer ouvir”.

Fã assumida desse estilo, ao qual reconhece mestria, a cantora também retira dos artistas a responsabilidade de se moderarem na linguagem.

“Acho que é uma questão de escolha, porque, na verdade, as pessoas dizem palavrões. Apenas defendo que, em relação às crianças, nós, os pais, é que temos de estar atentos. Não podemos condenar os artistas que têm letras com asneiras, e depois, pormos a tocar essas músicas quando damos uma festa, que também tem crianças. Depois, quando elas estiverem a cantar, é culpa é do kudurista? Não é”.

Acima das diferenças, que vê como uma riqueza, Anna Joyce defende a necessidade de se valorizar a produção cultural.

“Os governos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] não olham para a música como uma força, como algo que possa trazer retorno aos próprios países”, observa a cantora, lembrando que foi a exportação da cultura que tornou o Brasil mundialmente conhecido.

“Onde é que estaríamos hoje se tivéssemos valorizado, apostado e investido na nossa cultura, como por exemplo o Brasil fez, com o Carnaval, samba, pagode, sertanejo, caipirinhas? Era bom que se fizesse isso nos nossos países, porque não é tarde”.

A esse propósito, acrescenta a angolana, convém não esquecer que muitas das maiores referências brasileiras vêm de África, como por exemplo a capoeira.

Potenciar o mercado PALOP

Ainda a pensar no que falta fazer, embora sublinhe que não tem razões de queixa, “porque a música angolana circula pela comunidade PALOP inteira”, Anna Joyce reconhece que o inverso não acontece.

“Chega pouca música moçambicana a Angola, pouca música de São Tomé e Príncipe e da Guiné, e um bocadinho mais de Cabo Verde, porque durante muitos anos foi um músculo no nosso mercado. Agora, acho que tem de haver trabalho de divulgação e investimento, porque há muito boa música a ser feita”.

Presença habitual em Moçambique – “vou pelo menos 10 vezes por ano” –, a cantora partilha também uma reclamação que ouve recorrentemente. “Um artista angolano chega, ganha um cachê infinitamente maior e tem condições melhores do que os músicos moçambicanos”.

O que fazer, então, para equilibrar os pratos da balança?

“Falta apoio aos artistas, e criação de mais oportunidades”, defende, certa de que, contra ventos e marés, a música permanecerá central nas nossas vidas.

“Nós somos música. Ela faz parte do nosso ADN, e não precisamos de um curso de arte e cultura ou de Belas Artes para a entendermos. Cantamos quando estamos tristes, e também quando estamos felizes. É a forma de arte mais acessível e, desde bebés, a nossa mãe canta musiquinhas para adormecermos”.

Na sua própria história, revela Anna, a música é também “terapia, cura, e um lugar bom”, que começou a ocupar ainda criança.

Talento precoce, inspiração familiar

“Comecei a compor aos 10 anos, com o sonho de ser cantora. Queria ser a Xuxa ou o que fosse”, recorda, de volta aos planos infantis.

“Na altura, havia um programa na SIC, que era o Buereré. Então, eu escrevi o meu repertório para ter as minhas músicas prontas quando lá fosse. Mas nunca fui”.

O engenho para compor, precocemente exercitado, estendeu-se também à escrita de refrões de rap para amigos, já na adolescência substituídos por letras “mais maduras”.

“Uma das minhas músicas de maior sucesso, que tem o título ‘Final’, foi feita quando eu tinha 18 anos”, conta Anna que, cerca de uma década depois, resgatou-a de velhas anotações.

Antes como agora, a voz feminina de “Ondas do Mar” assenta a sensibilidade e identidade musical num sólido património de referências familiares. “Sou de uma casa onde se ouvia música todos os dias e, no fundo, tudo o que fui ouvindo foi-me moldando”.

Do fado aos ritmos latinos e brasileiros, passando pela Pop, o Reggae, a Kizomba e o Zouk, Anna Joyce revê nas suas criações “o resultado dessa mistura toda”, profundamente sintonizada na sua maior inspiração: Mariah Carey.

“Ela é uma artista-compositora e, como eu sempre tive essa veia de composição, acabei por me inspirar muito nela para cantar e fazer músicas com qualidade. Por isso é que sou muito exigente com o meu conteúdo”.

Em contagem decrescente para o novo ano, e o próximo concerto em Portugal, a cantora angolana faz questão de renovar, a cada criação, a sua força artística: : “Faço aquilo que me vem na alma”.

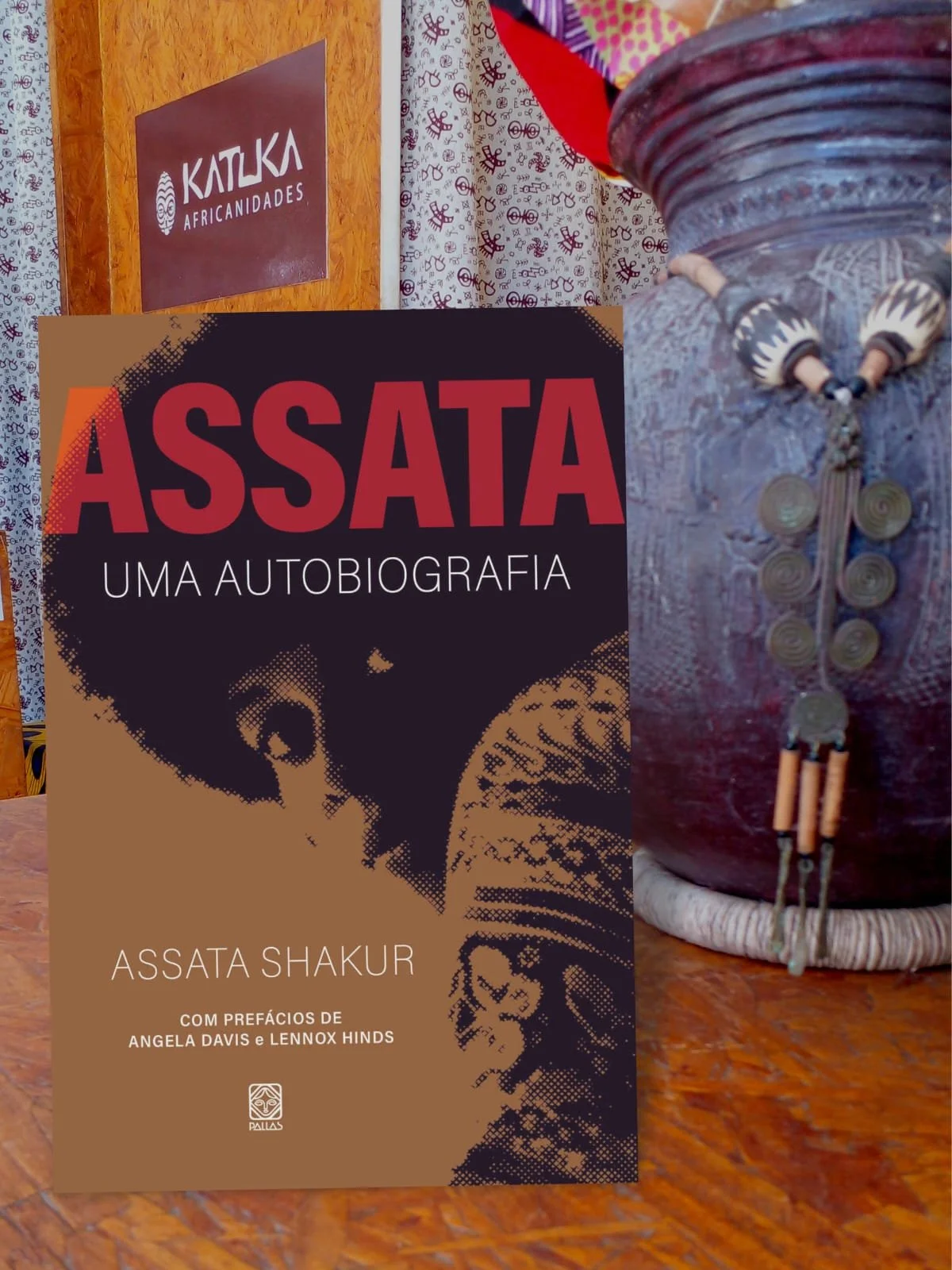

“Racismo: uma descolonização em curso”

Ao saber da existência do “Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia” que, a partir de 2025, será atribuído anualmente pela Assembleia da República, não resisti a concorrer. Desde logo porque considero que o meu trabalho contribui, ao encontro do que a distinção se propõe reconhecer, “para a formação da opinião pública, em total liberdade e diversidade de opiniões, no respeito dos valores democráticos, contribuindo dessa forma para o robustecimento da democracia em Portugal e no mundo”. Não é um trabalho isolado, é uma prática, e, por isso mesmo, fui a jogo na opção “relato de actividades”, desconfiada de que talvez seja uma via reservada a organizações não governamentais. Em todo o caso, avancei, e no final da semana passada, fiquei a saber que a jornalista Sofia Craveiro foi a vencedora, com a série de artigos “Arquivos de Media — Memória Sem Garantia de Preservação”, que vale a pena ler, enquanto a historiadora Ângela Coutinho recebeu uma menção honrosa pelo seu “Dossier África”, que vale a pena ouvir. Ficou, assim, demonstrado que, para o júri, o dever de memória merece atenção e premiação, tal como a promoção da participação cívica, distinguida numa segunda menção honrosa, atribuída à associação MyPolis. Espero, por isso, que nas futuras edições do Prémio se compreenda o quanto uma memória colectiva selectiva, como o é a portuguesa, tem fracturado a nossa democracia. Até lá, parabéns, à Sofia pela merecida distinção, e também à Ângela e à MyPolis. Para minha memória, partilho convosco a sinopse que submeti para enquadrar a minha candidatura, composta por um livro (Força Africana), vários textos publicados no Afrolink, um artigo integrado numa publicação académica, e outro numa edição alusiva aos 50 anos do 25 de Abril. Gravei o texto como: “Racismo: uma descolonização em curso”.

Ao saber da existência do “Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia” que, a partir deste 2025, será atribuído anualmente pela Assembleia da República, não resisti a concorrer. Desde logo porque considero que o meu trabalho contribui, ao encontro do que a distinção se propõe reconhecer, “para a formação da opinião pública, em total liberdade e diversidade de opiniões, no respeito dos valores democráticos, contribuindo dessa forma para o robustecimento da democracia em Portugal e no mundo”. Não é um trabalho isolado, é uma prática, e, por isso mesmo, fui a jogo na opção “relato de actividades”, desconfiada de que talvez seja uma via reservada a organizações não governamentais. Em todo o caso, avancei, e no final da semana passada, fiquei a saber que a jornalista Sofia Craveiro foi a vencedora, com a série de artigos “Arquivos de Media — Memória Sem Garantia de Preservação”, que vale a pena ler, enquanto a historiadora Ângela Coutinho recebeu uma menção honrosa pelo seu “Dossier África”, que vale a pena ouvir. Ficou, assim, demonstrado que, para o júri, o dever de memória merece atenção e premiação, tal como a promoção da participação cívica, distinguida numa segunda menção honrosa, atribuída à associação MyPolis. Espero, por isso, que nas futuras edições do Prémio se compreenda o quanto uma memória colectiva selectiva, como o é a portuguesa, tem fracturado a nossa democracia. Até lá, parabéns, à Sofia pela merecida distinção, e também à Ângela e à MyPolis. Para minha memória, partilho convosco a sinopse que submeti para enquadrar a minha candidatura, composta por um livro (Força Africana), vários textos publicados no Afrolink, um artigo integrado numa publicação académica, e outro numa edição alusiva aos 50 anos do 25 de Abril. Gravei o texto como: “Racismo: uma descolonização em curso”.

Imprimo a esta sinopse o título do recém-estreado documentário da jornalista Joana Gorjão Henriques, co-realizado por Mariana Godet.

“Racismo: uma descolonização em curso” dá continuidade audiovisual a uma série de reportagens escritas para o diário Público, transformado, por força do trabalho incansável da Joana, num oásis mediático no deserto nacional de literacia e memória racial.

Como ex-titular da carteira profissional de jornalista, filha de moçambicanos, neta de sino e luso-moçambicanos, bisneta de chineses e portugueses, conheço bem esse deserto porque o sinto na pele.

Apesar de viver em Portugal desde os meus dois-quase-três anos, e embora tenha adquirido a nacionalidade dos meus bisavós paternos, originários de Almacave, nunca me senti portuguesa.

Não por desejo de autoexclusão ou incapacidade cultural de integração – narrativas que têm acentuado os discursos anti-imigração –, mas porque todos os espaços que frequentei e frequento me devolvem despertença.

Ser uma pessoa negra em Portugal era e continua a ser sinónimo de imparidade humana.

Poupo-vos aos tomos de agressões racistas que pesam sobre a minha história, e salto logo para o chão a que me agarrei: o conhecimento.

Percebi cedo que ser boa aluna me tornava uma “negra melhor” – menos desigual do que os outros negros, mas ainda assim nunca igual. Mais tarde, já licenciada e inserida no mercado de trabalho, percebi que nem mesmo sendo a melhor profissional da equipa teria hipóteses de progressão. Escrevi sobre isso aqui, não por um qualquer surto de vitimismo, mas por dever cívico e compromisso democrático.

Se hoje me dedico à criação e promoção de narrativas e protagonismos negros, sobretudo através da literatura infanto-juvenil e da produção de conteúdos de matriz jornalística, é por reconhecer o poder da Educação e da Informação para transformar o mundo.

Quando escrevo, palestro e capacito grupos sobre racismo, não o faço para dividir, agredir ou transgredir. Faço-o em defesa da nossa Humanidade, historicamente constrangida por fronteiras raciais.

Cinquenta e um anos depois da Revolução que ditou o fim do regime colonial português, o que reconhecemos desse passado? Quantas vozes foram e continuam a ser silenciadas? Quem tem medo de confrontar o racismo?

Temos de falar! Todos, todos, todos. E eu assumo, a cada projecto que crio, a minha voz. Com a Força Africana proponho-me, conforme assinado no prefácio desta aventura, construir “personagens com os quais as crianças negras se podem identificar – favorecendo a sua auto-estima e sentimento de integração”. Ao mesmo tempo, esta é uma história que permite “que todas as crianças incluam no imaginário heróis e heroínas étnica e racialmente diferentes, desencorajando atitudes de superioridade de uns sobre os outros”.

A humanização e afirmação positiva da presença negra no mundo, marca da Força Africana, estende-se aos conteúdos publicados pela rede Afrolink, promotora da diversidade, equidade e inclusão na sociedade portuguesa. Com o mesmo propósito, nasceu O Tal Podcast, concretizado como um “espaço de ligações humanas”, enraizado na convicção de que “sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências aproximamo-nos”.

Sei que ainda estamos longe, mas também sei que não nos falta caminho para fazer juntos. Aproximemo-nos!

Voando com o inimigo: quem vê o 25 de Abril, a luta contra o fascismo e José Afonso como um ataque?

“Em política não há inimigos, mas sim adversários”. Com algumas adaptações, em diferentes geografias, épocas e línguas, a frase tem sido utilizada para expressar a urbanidade que deve reger o jogo democrático, demarcando-o do terreno de guerra. De um lado há diálogo, debate e construção, dentro de regras que todos aceitam respeitar; do outro impera a violência, a destruição humana e o culto da morte. Esta política de agressão está a impor-se em Portugal, a partir da normalização do Chega que, diariamente, a cada intervenção, declara guerra à Democracia, criminaliza grupos de pessoas, e empurra o país para um abismo fascista. Na última terça-feira, 9, num voo da TAP com partida em Lisboa e em direcção a Bruxelas, uma comitiva desse partido disparou insultos racistas e xenófobos contra pessoas negras que seguiam nessa viagem. Avessos ao cumprimento das mais elementares regras de vida em sociedade, deputados e assessores da extrema-direita parlamentar, liderados por Pedro Pinto – para quem a Polícia em Portugal deve matar mais –, passaram o voo a incomodar-me a mim e a outros passageiros, num coro de grunhidos que escalou no momento da aterragem em Bruxelas. Tudo porque, em protesto, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução do “Grândola, Vila Morena”. Em momento algum me dirigi aos agressores em série que, automaticamente, concertaram urros racistas para me silenciar. Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia, entoava a composição de José Afonso, quando Pedro Pinto, igual a si próprio, lhe dirigiu insultos racistas, encerrados com a “ordem”, verbalizada e gesticulada, para se calar. Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, o Chega fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima. Nós não temos um vídeo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?

“Em política não há inimigos, mas sim adversários”. Com algumas adaptações, em diferentes geografias, épocas e línguas, a frase tem sido utilizada para expressar a urbanidade que deve reger o jogo democrático, demarcando-o do terreno de guerra. De um lado há diálogo, debate e construção, dentro de regras que todos aceitam respeitar; do outro impera a violência, a destruição humana e o culto da morte. Esta política de agressão está a impor-se em Portugal, a partir da normalização do Chega que, diariamente, a cada intervenção, declara guerra à Democracia, criminaliza grupos de pessoas, e empurra o país para um abismo fascista. Na última terça-feira, 9, num voo da TAP com partida em Lisboa e em direcção a Bruxelas, uma comitiva desse partido disparou insultos racistas e xenófobos contra pessoas negras que seguiam nessa viagem. Avessos ao cumprimento das mais elementares regras de vida em sociedade, deputados e assessores da extrema-direita parlamentar, liderados por Pedro Pinto – para quem a Polícia em Portugal deve matar mais –, passaram o voo a incomodar-me a mim e a outros passageiros, num coro de grunhidos que escalou no momento da aterragem em Bruxelas. Tudo porque, em protesto, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução do “Grândola, Vila Morena”. Em momento algum me dirigi aos agressores em série que, automaticamente, concertaram urros racistas para me silenciar. Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia, entoava a composição de José Afonso quando Pedro Pinto, igual a si próprio, lhe dirigiu insultos racistas, encerrados com a “ordem”, verbalizada e gesticulada, para se calar. Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, o Chega fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima. Nós não temos um vídeo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?

Trocam esgares de impaciência, entrecortados com sons de desdém, perante a entrada de um passageiro com mobilidade condicionada. Soltam impropérios racistas, como “até parece que já chegamos a África”, e declaram, orgulhosamente, o ódio que os move: “Os portugueses escolheram-nos. Acabou a mama da esquerdalha”.

Pelo caminho, entre idas e vindas à casa de banho, também se entretêm a bloquear o corredor – qual gangue que impõe um infantil ritual de passagem –, e não se coíbem mesmo de ensaiar vocalizações de símios.

Estão sentados atrás de mim, no voo TAP 640 que, na passada terça-feira, 9, saiu de Lisboa em direcção a Bruxelas, e fazem questão de dar nas vistas, gerar ruído e provocar, a exemplo do que fazem na Assembleia da República, nas televisões e ruas do país.

À cabeça têm o seu líder parlamentar, Pedro Pinto, o mesmo que incitou à violência policial ao defender, na ressaca do homicídio de Odair Moniz – às mãos de um agente da PSP –, que se os polícias “disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem”.

Foi diante desse estado de perturbação – que, segundo relatos de outros passageiros, começou na porta de embarque, com exigências de prioridade indevidas – que, no momento da aterragem em Bruxelas, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução, no telemóvel, do “Grândola, Vila Morena”.

Seguiu-se um coro de grunhidos, que escalou no confronto com Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia.

Abro aqui um parêntesis para lembrar que não é a primeira vez que Miguel, director executivo da Black Europeans e coordenador nacional desta organização, enfrenta ataques racistas do Chega.

Em Setembro, André Ventura usou as redes sociais para acusar a Black Europeans de organizar um encontro com “o dinheiro dos contribuintes”, que estaria a ser desviado de gastos na saúde, justiça, habitação e pensões. “É nestas porcarias que andamos a esbanjar recursos públicos”, publicou Ventura, pronta e cabalmente desmentido.

Meses depois, Miguel Cardoso volta a estar no centro dos ataques do Chega, desta vez por ter entoado o “Grândola, Vila Morena” diante de uma comitiva do partido, e por ter ousado desacatar a ‘ordem’ verbalizada e gesticulada por Pedro Pinto para se calar.

Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, a extrema-direita parlamentar fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima.

Nós não temos um vídeo, porque estávamos na linha de fogo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?

Enquanto revisito as turbulências do voo, assinalo que o comandante se limitou a cumprir o protocolo designado para estas situações – não se trata de tomar partido –, e acrescento uma nota de esperança: a queixa apresentada às autoridades belgas parece ter caminho para avançar, num ordenamento jurídico que, ao que tudo indica, leva a sério a gravação e publicação indevida da imagem de terceiros.

Por cá, a horda de ameaças racistas disparadas online contra o Miguel persiste, e todas estão a ser devidamente investigadas.

Aconteça o que acontecer, salta à evidência o repúdio que a exaltação do 25 de Abril, da luta anti-facista, e da composição de José Afonso provocam à extrema-direita parlamentar. E isso, por mais votos que se conte, não tem nada de democrático.

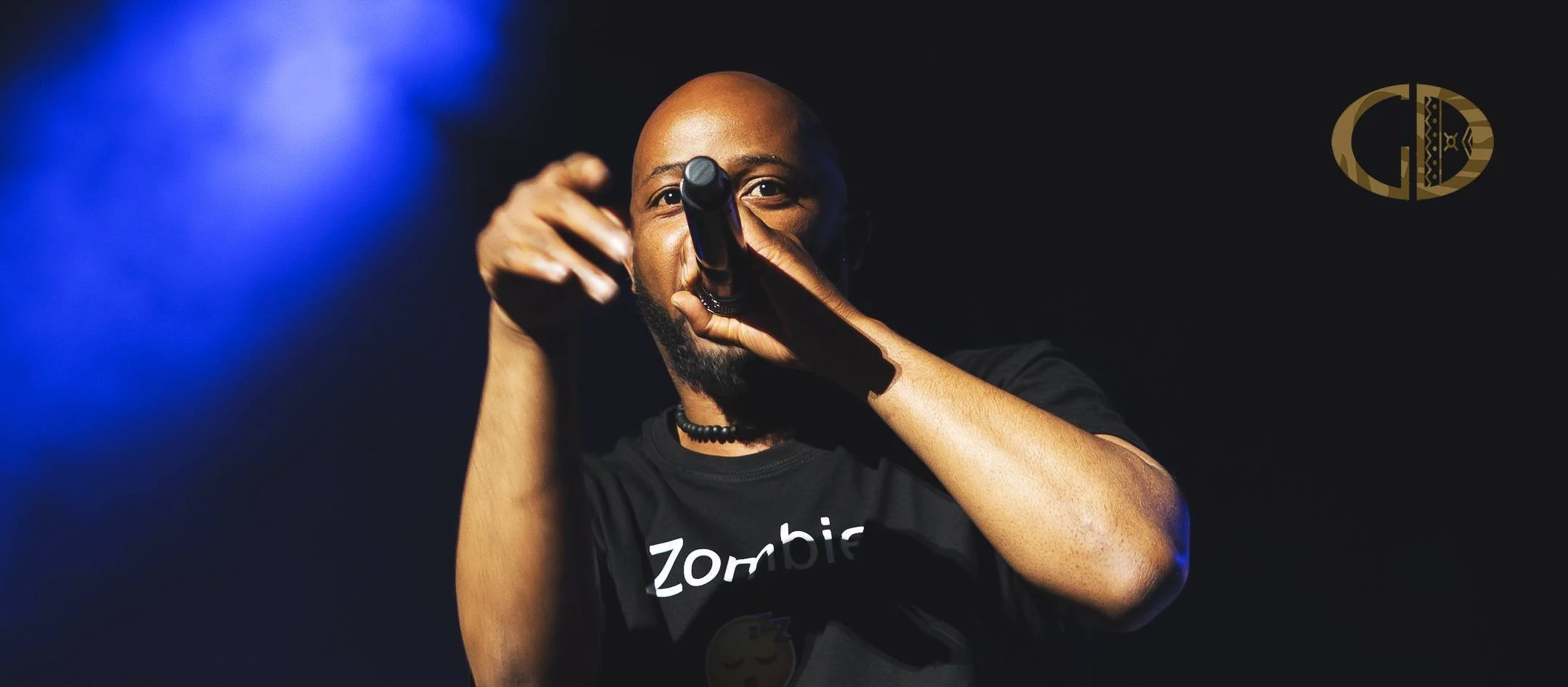

“Malês”: a maior revolta de pessoas escravizadas no Brasil, contada por Antonio Pitanga

Aos 86 anos, o multipremiado actor e realizador brasileiro Antonio Pitanga apresenta-nos o filme da sua vida: “Malês”. A produção, que levou quase três décadas até chegar ao grande ecrã, transporta-nos para a Bahia de 1835, ano marcado pelo Levante dos Malês. O acontecimento é apontado como a maior rebelião de pessoas escravizadas no Brasil, e povoa o imaginário de Pitanga desde a infância, quando “o desejo de contar histórias ainda por conhecer” começou a ganhar forma. A busca por saber encaminhou-lhe os passos para o antigo Alto Volta, hoje Burkina Faso, onde, em 1964, procurou ir à raiz dos seus questionamentos: “De onde eu vim?”. As memórias da incursão africana, bem como dos ímpetos de criança, foram partilhadas pelo autor, no final de Novembro, em Berlim, após a exibição de “Malês”, longa exibida na sessão de abertura do Cine Brasil. Ainda sem data de apresentação em Portugal, o filme já marcou presença em países africanos, e suscita o interesse de universidades americanas, empenhadas em conhecer esse importante capítulo da resistência negra. Seja onde for, Pitanga defende a importância de “contar uma história dessas, e ter a alegria de a levar para as favelas, os quilombos, e África”. O Afrolink espera que a viagem de “Malês”, com destino a um maior conhecimento sobre a Escravatura, chegue às salas portuguesas. Até lá, deixamos-vos com um encontro pleno de lições e de inspiração.

Aos 86 anos, o multipremiado actor e realizador brasileiro Antonio Pitanga apresenta-nos o filme da sua vida: “Malês”. A produção, que levou quase três décadas até chegar ao grande ecrã, transporta-nos para a Bahia de 1835, ano marcado pelo Levante dos Malês. O acontecimento é apontado como a maior rebelião de pessoas escravizadas no Brasil, e povoa o imaginário de Pitanga desde a infância, quando “o desejo de contar histórias ainda por conhecer” começou a ganhar forma. A busca por saber encaminhou-lhe os passos para o antigo Alto Volta, hoje Burkina Faso, onde, em 1964, procurou ir à raiz dos seus questionamentos: “De onde eu vim?”. As memórias da incursão africana, bem como dos ímpetos de criança, foram partilhadas pelo autor, no final de Novembro, em Berlim, após a exibição de “Malês”, longa exibida na sessão de abertura do Cine Brasil. Ainda sem data de apresentação em Portugal, o filme já marcou presença em países africanos, e suscita o interesse de universidades americanas, empenhadas em conhecer esse importante capítulo da resistência negra. Seja onde for, Pitanga defende a importância de “contar uma história dessas, e ter a alegria de a levar para as favelas, os quilombos, e África”. O Afrolink espera que a viagem de “Malês”, com destino a um maior conhecimento sobre a Escravatura, chegue às salas portuguesas. Até lá, deixamos-vos com um encontro pleno de lições e de inspiração.

Foram precisos 29 anos de persistência criativa, mais de oito décadas de experiência e consciência de vida, e séculos de resistência negra para contar esta História. Nela encontramos a Bahia de 1835, e um dos acontecimentos que, desde a infância, habita o imaginário de Antonio Pitanga: o Levante dos Malês, reconhecido como a maior rebelião de pessoas escravizadas no Brasil.

“Criança ouve tudo. Sabe de coisa que até Deus duvida, né? Os mais velhos vão falando e a gente vai escutando, formando uma narrativa”, aponta o actor e realizador, revisitando os primeiros anos de uma existência colectivamente predestinada, porque “ninguém nasce no Pelourinho por acaso”.

Filho de Maria Natividade, “neta de escravo que com 12 anos já era empregada doméstica”, Pitanga recorda como o seu bairro-berço, situado em Salvador, bem no coração da Bahia, “é uma referência de tragédia”.

As memórias, fixadas nos horrores da Escravatura, recuam aos tempos em que “os senhores levavam os ‘seus negros’ para assistir outros negras e negros serem chicoteados”, dissuadindo-os de incorrer nas mesmas ‘tentações’.

Os capítulos do passado, aqui descritos pelo realizador, desfiam-se em Berlim, depois da exibição no grande ecrã do Cine Brasil, de “Malês” – o filme da vida de Antonio Pitanga, baseado na obra do historiador João José Reis.

Aos 86 anos, e com seis décadas de carreira, construída no teatro, na televisão e no cinema, o baiano cumpre, com a nova produção, “o desejo de contar histórias ainda por conhecer”.

A busca por mais saberes encaminhou-lhe os passos para o antigo Alto Volta, hoje Burkina Faso, onde, em 1964, procurou ir à raiz dos seus questionamentos: “De onde eu vim?”.

Da incursão africana – cumprida numa rota alargada, com passagens por Benim, Togo, Nigéria e Senegal –, aos ímpetos da infância, Pitanga faz questão de sublinhar que transporta nas vivências múltiplas influências ancestrais.

“Ninguém nasce de um acidente”, observa, evocando todo o movimento negro que o – e nos – antecede, e que tem a sua génese na oralidade, “tatuando alma, pele e corpo”.

Não estranha, por isso, que, em contraciclo àquilo que alguns colegas conjecturavam – de que o Brasil poderia estar a falar holandês, espanhol ou inglês, se outras ocupações coloniais, que não a portuguesa, tivessem vingado –, o cineasta sempre tenha defendido outra hipótese. “Eu dizia: não, o que eu queria era falar árabe, como os negros Malês, sequestrados da Mãe África e escravizados no Brasil”.

Protagonismo feminino e humanização

O fascínio de Pitanga por essa presença negra, africana e muçulmana estendia-se à Educação que acumulavam. “Eles eram letrados, tinham conhecimento da Física, da Engenharia, e isso, na minha cabeça de jovem brilhava”.

Consciente de que aquilo que não está nos anais diz tanto ou mais do que tudo o que está, o autor de “Malês” assume a responsabilidade de preencher vazios históricos a partir da sua obra.

“Tenho a bagagem do século passado, mas sou o homem de hoje, meu tempo é agora, meu futuro é no presente”, nota, explicando que construiu o filme atento às possibilidades de novos encontros.

“Para dialogar com vocês, com meus netos, meus bisnetos, com o ensino fundamental, a Universidade Pública, com os quilombos e os povos, eu tenho que interagir no olhar do século XXI, em pleno 2025. Então, quando você se depara com uma história como essa, o que faz?”.

Pitanga optou por reconhecer a presença feminina, humanizando-a.

“As mulheres não estão nos anais. Não tinham nem direito de fala. É sempre o marido, o homem. Então, eu disse: não, vamos trazer a mulher, e dividir o protagonismo”.

O resultado comprova-se em “Malês”, uma “história real”, que nos permite conhecer “as cabeças que fizeram o Levante”, nomeadamente o Pacífico Licutan, interpretado pelo próprio Pitanga.

Ao mesmo tempo, o filme oferece-nos a oportunidade de homenagear todas aquelas que tornaram possível a resistência, o combate e os caminhos da libertação negra, indissociáveis da reivindicação do direito de Amar.

Não é por acaso que as primeiras cenas de “Malês” nos transportam para um casamento, violentamente interrompido por acção do sistema escravocrata, da mesma forma que a existência de um parto na trama está longe de ser acidental.

Sem nunca se desligar de uma direcção humanizadora, o filme desconstrói igualmente a vilania de Sabina, personagem interpretada por Camila Pitanga.

Ainda que os registos históricos a apontem como a denunciante dos planos da revolta, sabotados a partir da sua interferência, o realizador retirou-lhe o rótulo de traidora.

“Criei, com o meu irmão cubano, Antonio Molina [também cineasta], um diálogo com Iyá Nassô, para se entender que o gesto dela era de Amor. E por Amor se faz qualquer coisa”. Até mesmo denunciar o próprio marido, com a ilusão de que seria poupado no embate com os agentes do sistema escravocrata.

“Eles estão preparados para a nossa força, não para a nossa inteligência”

A par da homenagem ao contributo das mulheres negras para a História da nossa libertação, “Malês” distingue-se também por exibir outra face pouco visibilizada do papel feminino nesse passado: mais do que ‘meras’ cúmplices dos crimes da Escravatura, as mulheres brancas orquestraram-nos tão ou mais cruelmente do que os homens.

Quão longe estamos de conhecer e reconhecer essa realidade? E de perceber que, sem esse encontro com o passado, as relações raciais vão continuar minadas de desconfiança?

Enquanto viaja por países africanos e suscita o interesse de universidades americanas, nomeadamente Princeton, Pensilvânia e Harvard, “Malês” permanece sem data de apresentação em Portugal.

“Quando levei o filme agora, em Burkina Faso, o pessoal lá chorou. Eles diziam: Gratidão, Pitanga, gratidão!”, partilha o realizador, assinalando igualmente o entusiamo da academia americana em discutir o levante baiano.

“Eles sabem tudo do Haiti [da Revolução], mas perguntam: que negros são esses, letrados, do Brasil, que fizeram tudo para se organizar?”.

A resposta prende-nos ao grande ecrã, onde “Malês” projecta o poder da mobilização e unidade negra. “Nunca fomos tantos. Uma hora vamos ser todos”, ouvimos numa das cenas, enquanto noutra se apresenta aquele que talvez seja o “perigo” que desde sempre mobiliza o opressor branco contra os povos negros. “Eles estão preparados para a nossa força, não estão preparados para a nossa inteligência”.

Seja como e com quantos for, Pitanga defende a importância de “contar uma história dessas, e ter a alegria de a levar para as favelas, os quilombos, e África”.

O Afrolink espera que a viagem de “Malês”, com destino a um maior conhecimento sobre a Escravatura, chegue às salas de cinema lusas, e que, a partir delas, encontremos renovada e reforçada inspiração para continuar a luta, à letra do que nos lega a obra de Antonio Pitanga: “Parados não podemos ficar (...) / Temos que levantar. Todos juntos”.

Neste movimento, prosseguindo com a força argumentativa do filme, que nunca percamos de vista o compromisso colectivo, por mais especificidades individuais que a nossa mobilização agregue. “Se o mundo quer fazer o meu filho de escravo, eu quero é mudar o mundo”. Avancemos!

Vânia e Malika convidam-nos a ir à raiz de quem somos, para desenterrar emoções e plantar comunidade

Entre aprendizagens online, num caminho de autoconhecimento feminino e africano, a poetisa, performer e activista Vânia Andrade encontrou sustentação nos ensinamentos da farmacêutica holística Malika Rodrigues. Primeiro como seguidora dos conteúdos partilhados por Malika nas redes sociais – sob a assinatura Malika Soul –, e depois enquanto sua mentoranda, “Puma”, como também é conhecida, quis fazer dos novos saberes um espaço de ligação a outras mulheres. Nasceu assim o “Raiz Sagradu”, construído como um “círculo de mulheres africanas, onde o descanso é honrado, a consciência sábia do útero sagrado é despertada, e o amor-próprio é cultivado”. Cerca de um ano depois da estreia em Lisboa, a proposta regressa no próximo dia 29 de Novembro, em Caxias. Desta vez em formato de retiro diurno, com seis horas de duração – das 12h às 18h –, o “lugar de partilha” promete promover a reconexão a “uma tradição ancestral feminina”. As inscrições estão abertas, e o Afrolink dá-lhe a conhecer o essencial deste encontro, em conversa com as suas criadoras.

Entre aprendizagens online, num caminho de autoconhecimento feminino e africano, a poetisa, performer e activista Vânia Andrade encontrou sustentação nos ensinamentos da farmacêutica holística Malika Rodrigues. Primeiro como seguidora dos conteúdos partilhados por Malika nas redes sociais – sob a assinatura Malika Soul –, e depois enquanto sua mentoranda, “Puma”, como também é conhecida, quis fazer dos novos saberes um espaço de ligação a outras mulheres. Nasceu assim o “Raiz Sagradu”, construído como um “círculo de mulheres africanas, onde o descanso é honrado, a consciência sábia do útero sagrado é despertada, e o amor-próprio é cultivado”. Cerca de um ano depois da estreia em Lisboa, a proposta regressa no próximo dia 29 de Novembro, em Caxias. Desta vez em formato de retiro diurno, com seis horas de duração – das 12h às 18h –, o “lugar de partilha” promete promover a reconexão a “uma tradição ancestral feminina”. As inscrições estão abertas, e o Afrolink dá-lhe a conhecer o essencial deste encontro, a partir de uma conversa com as suas criadoras.

Alayo Akinkugbe, fotografada por Cameron Ugbodu

Com quantos gestos se constrói um movimento de regeneração colectiva? Que práticas e ensinamentos abandonámos, desenraizando-nos? Como honrar na actualidade a nossa ancestralidade? Onde podemos encontrar as peças que sentimos faltar ao puzzle da nossa existência?

Por mais individuais que sejam os nossos questionamentos, enfrentamentos e desligamentos humanos, há, na matriz africana, um manancial de respostas que só a comunidade consegue oferecer.

“Temos vindo a depositar muitas vezes numa só pessoa aquilo que antigamente era tribal”, observa a farmacêutica holística Malika Rodrigues, que encontrou no mundo digital, sob a identidade “Malika Soul”, uma via de divulgação e expansão de práticas ancestrais africanas, centradas no feminino.

"Não é para minimizar o homem, mas nós somos a fonte da vida. Escolhi especializar-me no cuidado das mulheres porque sou mulher, e porque estudei o corpo da mulher”.

Da alimentação às emoções, numa intersecção de alma, corpo e mente, os conteúdos de Malika cruzaram-se com os interesses de Vânia Andrade há cerca de cinco anos, entre confinamentos da pandemia.

“Ela falava de algumas coisas de que já tinha alguma informação, porque ouvia pessoas do Brasil, mas em Portugal ainda não eram assunto”.

A identificação com as mensagens, desde logo com a comunicação em língua cabo-verdiana, levou a poetisa, performer e activista a inscrever-se, em 2023 num programa de mentoria de quatro meses, encerrado com um desafio, lançado pela farmacêutica holística.

“Eu proponho sempre às mulheres que acompanho que dêem algum contributo para a nossa comunidade, seja através de um projeto, um desafio, ou uma criação”, explica Malika, partilhando as sementes que fizeram germinar o “Raiz Sagradu”, em co-criação com Vânia.

Apresentado como “um círculo de mulheres africanas onde o descanso é honrado, a consciência sábia do teu útero sagrado é despertada, e o amor-próprio é cultivado”, este é, antes de mais, um resgaste de tecnologias milenares.

“Antes recorríamos às mais velhas, às irmãs, às tias, em busca de soluções. Isso acontecia sem julgamento”, nota Malika, que com o “Raiz Sagradu” presta reverência ao passado, e promove a “devolução à prática de estarmos em grupo”.

Nutrir corpo e alma

A proposta, inaugurada no ano passado na Área Metropolitana de Lisboa, já depois de um encontro no Luxemburgo, regressa no próximo dia 29 de Novembro aos arredores da capital portuguesa, em formato de retiro diurno, e com seis horas de duração – das 12h às 18h.

“Sentimos que aquelas horas com que iniciámos não foram suficientes. As pessoas querem mais, precisam de mais, e nós também precisamos de mais tempo, para darmos mais e melhor”, aponta Malika.

A entrega, complementa Vânia, começa com um convite ao reconhecimento.

“Queremos que as mulheres se olhem ao espelho e realmente se vejam, que parem com aquela síndrome do pensamento sempre activo, em que estão sempre preocupadas”.

Para facilitar esse processo, o encontro assume-se como “baby friendly”, permitindo que as mães possam levar as suas crianças.

Além de um espaço para cuidar dos mais novos, o “Raiz Sagradu” oferece um novo olhar para as heranças do continente-berço da Humanidade.

“Quando falamos em rituais terapêuticos africanos, falamos do que, de certa forma, nos foi tomado. São cerimónias e práticas que muitas vezes esquecemos que são nossas. Então, trazemos esse relembrar”, assinala Malika, desfiando alguns elementos. “O yoga vem daí, o movimento, a respiração, a meditação e os tambores também”.

A farmacêutica junta ainda a água e a nutrição a essa rememorialização. “Fazer o resgate da nossa alimentação é uma consciência que trago muito às nossas mulheres, porque nós somos natureza. Então, só a natureza nos pode curar, tratar e maximizar”.

Com este entendimento, o retiro vai incluir um catering completamente vegano, a que se junta uma mesa de frutas, para acompanhar com uma selecção de chás.

A par das escolhas naturais para nutrir o corpo, que Malika promove igualmente com o seu projecto Alma Food, o “Raiz Sagradu” convida-nos a desenterrar emoções.

“Há questões comuns ao facto de sermos mulheres africanas, como virmos de famílias em que só há uma mãe, ou a forma pouco emocional de nos relacionarmos. Falamos pouco sobre isso”, observa Vânia, sublinhando a importância de o fazermos, num espaço seguro. “Ouvir que há outra mulher a vivenciar aquilo que nós estamos a viver, e perceber, finalmente, que não estamos sozinhas é único”.

Sem temas tabu, o “Raiz Sagradu” propõe-se restabelecer “a parte de estarmos juntos e navegarmos as complexidades da vida”, reitera Malika, sustentada na própria jornada.

“Sentia mesmo falta de ter práticas com que me identificasse, de ter pessoas com quem visse que poderia haver sinergia. Então, foi a partir dessa necessidade pessoal que me virei para a nossa comunidade e comecei a fazer a mentoria”.

Nesse caminho, e já depois de preencher os ‘buracos’ em que tropeçou, a farmacêutica encontrou a sua expressão holística.

“Há mais de 15 anos, quando a saúde mental nem era mencionada, já tinha feito terapia, e inclusive psicoterapia, mas não encontrava psicólogas negras. Senti que havia ali um gap em que, culturalmente, linguisticamente, e em termos de experiência, não me podia expressar. E não era culpa da psicoterapeuta. Era simplesmente algo que ela também não tinha para me oferecer”.

Perante essas sessões de impossibilidade, Malika abriu o seu próprio caminho de possibilidades. “Nesse processo, encontrei a minha mentora, que é a Queen Afua, uma mulher africana também, muito conhecida nos Estados Unidos pelo trabalho que faz há mais de 50 anos. Aí encontrei essa parte holística da componente espiritual da mulher negra”.

A metamorfose vivida pela farmacêutica, ganha, na história de Vânia, força identitária. “Tenho pensado muito no que significa ser africana, e sentido, cada vez mais, que é ser esta pessoa em que me estou a tornar: alguém que respeita os seus limites, que escolhe estar em lugares onde é acolhida, e pode fortificar a africanidade que às vezes se vai desligando, em locais que não nos permitem expressar a individualidade”.

Pelo contrário, o “Raiz Sagradu” promete uma “experiência única”, orientada “para acolher, nutrir e saudar” cada mulher, despertando a escuta da sua verdade mais profunda.

“Trazemos essa proposta de como, juntas, podemos fazer esse trabalho e caminhar com outro olhar para metabolizar de forma saudável a raiva, muito presente na mulher africana”, conclui Malika, apontando também para a necessidade de “metabolizar o nosso luto, as nossas perdas, metabolizar doenças que possamos ter”.

Tudo sem perder de vista a máxima que impera no sagrado feminino: a cura de uma é a cura de todas.

Odair Moniz: depois da faca invisível, entra em cena a sua "astúcia" fatal, agravada pela 'ameaça' do crioulo

Por esta altura, há exactamente um ano, o país reagia, em sobressalto, a uma onda de protestos nas periferias da Área Metropolitana de Lisboa, motivada pelo assassinato de Odair Moniz, às mãos de Bruno Pinto, agente da PSP. O crime, prontamente justificado por narrativas racistas, assentes na criminalização da vítima e na defesa da Polícia, evidenciou, mais uma vez, a política de impunidade que grassa nas forças de segurança. Aliás, não fossem os vídeos captados pelos moradores da Cova da Moura – onde Odair Moniz foi mortalmente baleado –, e talvez ainda estivéssemos a ouvir testemunhos sobre como a vítima empunhou uma faca contra o agente, forçando-o a disparar em legítima defesa. Não uma, mas duas vezes, sublinhe-se, não fosse Odair feito à prova de bala. Assassinado a 21 de Outubro de 2024, Dá, como era carinhosamente tratado, deixou viúva, dois filhos, e uma comunidade enlutada. Todos pedem Justiça. Todos pedimos Justiça, e ela passa pelo Tribunal de Sintra, onde o homicídio começou a ser julgado, na última quarta-feira, 22 de Outubro. Amanhã, 29, há mais.

Por esta altura, há exactamente um ano, o país reagia, em sobressalto, a uma onda de protestos nas periferias da Área Metropolitana de Lisboa, motivada pelo assassinato de Odair Moniz, às mãos de Bruno Pinto, agente da PSP. O crime, prontamente justificado por narrativas racistas, assentes na criminalização da vítima e na defesa da Polícia, evidenciou, mais uma vez, a política de impunidade que grassa nas forças de segurança. Aliás, não fossem os vídeos captados pelos moradores da Cova da Moura – onde Odair Moniz foi mortalmente baleado –, e talvez ainda estivéssemos a ouvir testemunhos sobre como a vítima empunhou uma faca contra o agente, forçando-o a disparar em legítima defesa. Não uma, mas duas vezes, sublinhe-se, não fosse Odair feito à prova de bala. Assassinado a 21 de Outubro de 2024, Dá, como era carinhosamente tratado, deixou viúva, dois filhos, e uma comunidade enlutada. Todos pedem Justiça. Todos pedimos Justiça, e ela passa pelo Tribunal de Sintra, onde o homicídio começou a ser julgado, na última quarta-feira, 22 de Outubro. Amanhã, 29, há mais.

Foto do movimento Vida Justa

Não há dúvidas sobre a identidade do homicida: Bruno Pinto, agente da PSP, atingiu Odair Moniz com dois tiros, na madrugada de 21 de Outubro de 2024.

Um ano depois, na última quarta-feira, 22, o polícia começou a ser julgado no Tribunal de Sintra, e, repetindo um já estafado argumento entre as forças de segurança, optou por fazer do ataque à vítima a sua defesa.

Além de insistir na descrição de Odair como uma pessoa "astuta", que ia oscilando entre a passividade e a agressividade, o arguido sugeriu que o cabo-verdiano teria algum domínio de artes marciais, habilidade que, na sua ficção dos acontecimentos, inviabilizou os esforços para o imobilizar sem recurso à arma de fogo. “Parecia que o bastão lhe fazia cócegas", declarou.

Como se não bastasse, o agente juntou ao retrato de indomabilidade de Odair elementos que parecem retirados de um mau filme de acção: o segundo disparo é explicado pela alegada ausência de efeitos do primeiro.

Qual "duro de parar", o cabo-verdiano não só terá permanecido em pé após o tiro inicial, como, relatou o polícia, parecia disposto a avançar sobre si.

Para completar o enredo do perigoso agressor, algures no testemunho, Bruno Pinto acusou Odair de proferir ameaças contra si e o seu colega, inclusivamente em crioulo cabo-verdiano, língua que assumiu desconhecer.

Num dia em que também se ouviu Ana Patrícia, viúva da vítima, Rui Machado, o outro agente envolvido nos trágicos acontecimentos, e uma moradora da Cova da Moura, ficou evidente que a tese da legítima defesa vai ser explorada desavergonhada e despudoradamente.

De tal forma que até a faca supostamente empunhada por Odair, porém invisível nos vídeos, reaparece nas convicções do arguido, entre inúmeras contradições.

O julgamento, marcado ainda pelas perguntas absolutórias do colectivo de juízes, continua amanhã, 29.

Até lá, o Afrolink partilha oito notas extraídas do primeiro dia, onde o acesso à sala de audiências se fez sob o filtro de uma lista de ‘personas non gratas’.

Nota 1: Proibido entrar! O mistério dos nomes banidos

Levo o protocolo bem estudado: chego já com o cartão de cidadão em mãos, escancaro a mala para a devida verificação, e, acto contínuo, atravesso o detector de metais. É então que me apercebo da novidade: em vez de se limitar a confirmar a minha identidade, a equipa de segurança do tribunal verifica se o meu nome está “na lista”. Estranho o procedimento, quero questionar, mas mantenho o foco: o acesso à sala de audiências onde vai ser julgado o homicídio de Odair Moniz. Aliviada por não ter sido barrada, guardo a pergunta para um melhor momento, que chega depois de almoço. Como quem entretém o tempo, pergunto: “Olhe, esta manhã, quando apresentei o meu cartão de cidadão, reparei que consultaram umas folhas, para verificar se o meu nome estava incluído. Porquê?”. A resposta adensa a minha inquietação: “Se estivesse nessa lista, não a poderíamos deixar entrar”, explicaram-me. Cada vez mais intrigada, perguntei: o que as pessoas listadas fizeram para ser banidas? Fiquei sem resposta.

Nota 2: Conhecem o caso Elson Sanches (Kuku)?

Quinze anos separam os assassinatos de Elson Sanches (2009) e Odair Moniz (2024), ambos no município da Amadora e na sequência de perseguições policiais, encerradas com disparos fatais. Nas duas situações, envolvendo agentes da PSP, as vítimas surgem conveniente e presumidamente armadas: vale tudo para justificar o recurso à lei da bala. No caso de Elson, também conhecido por Kuku, o agente relatou ter visto um objecto metálico brilhante, e ouvido um som semelhante ao manuseio de uma arma, antes de baleá-lo à queima-roupa. O tribunal não conseguiu provar a alegação – tornando o disparo injustificado e esvaziando a tese de legítima defesa –, mas a ausência de testemunhas no momento do crime, aliada à criminalização da vítima e falta de iluminação no local, conspiraram no sentido da absolvição do polícia. Ainda que Kuku fosse apenas um miúdo de 14 anos, e do outro lado estivesse um agente treinado e de quase 40 anos, a juíza entendeu que naquelas circunstâncias a decisão policial dificilmente poderia ser outra. E nem o facto de o disparo ter sido efectuado a escassos centímetros da cabeça de Kuku, ao jeito de uma execução, levou a magistrada a reavaliar o que classificou de “infeliz evento”. Poderá a narrativa da “legítima defesa” repetir-se no caso de Odair Moniz, tendo em conta que também aqui existe uma putativa arma – no caso branca – e todo um argumentário que criminaliza a vítima? O advogado José Semedo Fernandes, que representa a família de Odair, aproveitou as alegações iniciais do julgamento para lembrar as semelhanças deste processo com o de Kuku, sublinhando a principal diferença: desta vez temos imagens da intervenção policial. Muitas foram captadas por moradores munidos de telemóveis e, não fosse a sua pronta disseminação nas redes sociais, talvez tivéssemos um comunicado sobre a avaria das câmaras de videovigilância instaladas no local, da mesma forma que tivemos um auto de notícia da PSP com uma faca que afinal não o era. “A defesa acredita que aqui a verdade vai ser encontrada, e que o arguido será condenado”. Assim seja!

Nota 3: Procurador investido em revelar os factos, colectivo de juízes parece apostado em mascará-los com teorias absolutórias

Sabemos quem matou Odair Moniz. Chama-se Bruno Pinto, é agente da PSP e está a ser julgado por homicídio. Sabemos também que, ao contrário do que a Polícia começou por alegar, a vítima não estava armada quando foi baleada. Sabemos ainda que o outro agente que se encontrava no local, Rui Machado, estava munido de uma lata de gás pimenta, que poderia ter usado para imobilizar Odair, mas optou por não o fazer. “Seis minutos é a linha de tempo que está aqui a ser analisada”, lembrou, mais do que uma vez, o procurador Pedro Lopes Pereira, colocando o foco nas decisões que determinaram os factos ocorridos entre as 5h25 e as 5h31 de 21 de Outubro de 2024. “Retrospectivando: considera proporcional que se tenha chegado a esta situação?”, questionou o representante do Ministério Público, recordando que na origem da intervenção de Bruno Pinto esteve um eventual crime de desobediência, e outro de condução perigosa. O procurador quis igualmente saber porque é que o agente disparou duas vezes contra Odair – afinal, se o objectivo era imobilizar a vítima, não estaria já imobilizada com o primeiro tiro? Pedro Lopes Pereira sublinhou ainda que a dupla de agentes já estava à espera de reforços policiais quando se deu a confrontação com Odair Moniz, e questionou-os sobre a não utilização do gás pimenta. Em separado, o arguido Bruno Pinto e a testemunha Rui Machado repetiram a mesma ficção dos acontecimentos: por um lado, naquela madrugada o vento desaconselhava o uso do gás pimenta; por outro lado, o manuseio do spray tornou-se desafiante perante a atitude da vítima. Nos antípodas da intervenção do procurador, o colectivo de juízes pareceu estar mais interessado em oferecer ao arguido argumentos para uma legítima defesa, em vez de o confrontar com a consequência das suas escolhas. Desde logo, a insistência na falta de formação da Polícia, nomeadamente em carreira de tiro, sugere que Bruno Pinto tenha sido vítima de uma impreparação estrutural. Do mesmo modo, quando se questiona “Conformou-se com este resultado?”, “Voltaria a fazer o mesmo?”, ou “Alguma vez desejou este resultado?”, parece que se está a forçar uma reparação da imagem do agente, apresentado com um profissional bem intencionado, a quem um azar bateu à porta. “Infeliz evento”, como no caso de Kuku? As manobras de absolvição incluíram mesmo uma analogia com o futebol: perante a explicação do arguido para a trajectória fatal dos seus disparos – quando os mesmos supostamente foram direccionados para os membros inferiores da vítima –, o juiz Carlos Camacho lembrou-se de sugerir que há um movimento semelhante no desporto-rei. Resumidamente: tal como o agente inclina o torso ligeiramente para trás quando dispara, também futebolista o faz para ganhar impulso quando remata.

Nota 4: Odair culpado por ser uma pessoa negra...perdão, astuta!