HISTÓRIAS

Welket Bungué: “Sou sujeito e objeto daquilo que estou a registar”

"Contemplação Impasse Tentativa” é o mais recente filme de Welket Bungué, estreado em Outubro do ano passado em Portugal, no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa. Com a Guiné-Bissau como palco, a curta-metragem transporta-nos para a atualidade do caos de uma feira, epicentro de uma série de observações sobre o passado político, marcado pela luta de libertação, e a presente governação, manchada de autoritarismo. Cinquenta e dois anos depois da Independência, o que o povo diria a Amílcar Cabral diante da questão: “Como é que veem o país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”. Sem perder de vista o olhar sobre o futuro, Welket usa o cinema como resistência, e faz do telemóvel uma força de intervenção. Para conhecer nesta conversa conduzida pela estudante Naya Chardon, de 16 anos, que partilha com o Afrolink, o resultado de um encontro com o ator, performer, modelo e realizador.

"Contemplação Impasse Tentativa” é o mais recente filme de Welket Bungué, estreado em Outubro do ano passado em Portugal, no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa. Com a Guiné-Bissau como palco, a curta-metragem transporta-nos para a atualidade do caos de uma feira, epicentro de uma série de observações sobre o passado político, marcado pela luta de libertação, e a presente governação, manchada de autoritarismo. Cinquenta e dois anos depois da Independência, o que o povo diria a Amílcar Cabral diante da questão: “Como é que veem o país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”. Sem perder de vista o olhar sobre o futuro, Welket usa o cinema como resistência, e faz do telemóvel uma força de intervenção. Para conhecer nesta conversa conduzida pela estudante Naya Chardon, de 16 anos, que partilha com o Afrolink, o resultado de um encontro com o ator, performer, modelo e realizador.

Welket Bungué, fotos de Kristin Berhge

Por Naya Chardon*

Entre poesia e paisagens pitorescas, o telemóvel de Welket Bungué atravessa o caos de uma feira guineense – a Lumo –, protegido por uma manta de invisibilidade. "Contemplação Impasse Tentativa" nasce ali, nesse olhar que observa sem ser visto — uma metáfora para fazer cinema num país onde ver é, em si, um ato político.

Mas quem é Welket Bungué?

Ator, performer, modelo e realizador, Welket Bungué nasceu na Guiné-Bissau em 1988, tem atuado em vários projetos, cofundou a produtora KUSSA, e escreveu o livro “Corpo Periférico”. Mais conhecido pelo papel principal que interpretou em “Berlin Alexanderplatz” (2020), Welket também realizou “Memória”, sobre Amílcar Cabral.

Em Novembro passado, numa das suas últimas passagens por Lisboa – enquadrada numa intensa rotina de filmagens e viagens – encontrámo-nos na Fundação Calouste Gulbenkian para uma conversa.

Sem reservas, Welket revelou como a arte sempre foi uma forma de se exprimir, pessoal e politicamente; e descreveu a sua metodologia como sendo de autorrepresentação: o ato de o próprio sujeito periférico se filmar, narrar e pensar, em vez de ser apenas objeto do olhar de outros.

"As imagens são filmadas enquanto ponto subjetivo, porque na minha obra eu sou sujeito e objeto daquilo que estou a registar", concretiza o cineasta.

“Contemplação Impasse Tentativa”, o seu mais recente projeto, permite observar como o realizador passa das palavras à ação.

Estreado no Festival Internacional de Cinema Doc Lisboa, no final do ano passado, o filme serve de mote para esta conversa, na qual abordámos temas como identidade, e refletimos sobre o cinema como ferramenta de resistência política.

Começámos pelo nome da produção: porquê “Contemplação Impasse Tentativa”?

Welket explica que, embora as três palavras se sustentem autonomamente, juntas ganham importância reforçada. "São convergentes, têm também como objetivo abrir uma perceção mais ampla e crítica sobre o filme".

Apresentando uma a uma, o realizador nota que "Contemplação" deve ser entendida não só no seu significado literal, mas também como conceito abstrato: enquanto movimento de sair de si próprio para ver as coisas acontecerem, com um olhar não-intrusivo.

Já o termo "Impasse" refere-se à situação política na Guiné-Bissau, gerida sob evidentes tendências autocráticas, e em que não se sabe se o país está a viver numa democracia ou numa ditadura.

Nem de propósito, uma das cenas centrais do filme acontece na feira de Lumo, onde a negligência de um trabalhador do Estado leva a que estacione a viatura num lugar indevido, interrompendo o negócio de todos, e gerando uma grande desordem.

“Foi apenas um carro, mas desestabilizou tudo”, nota o também ator, sublinhando a consequência: “As pessoas têm de trabalhar muito para tentar corrigir uma coisa que não foi provocada por elas”.

Não será assim demasiadas vezes? Welket assinala que, nesse cenário, o impasse é uma metáfora para o impasse em que o seu país se encontra, sem saber se vai andar "para a frente, para trás ou para o lado".

Finalmente, a palavra "Tentativa" traduz o sentimento rebelde e otimista de persistir, expressão de uma resiliência capaz de transportar o povo do país para "um lugar melhor."

A Manta de Invisibilidade

Enquadrado o título do filme, a conversa retorna ao primeiro conceito – de “Contemplação” –para adicionar um olhar concreto a essa ideia abstrata, possível a partir da figura do "missionário invisível".

“Era preciso que houvesse um olhar não intrusivo, para que pudéssemos testemunhar realmente o que está a acontecer no país, como as pessoas estão a lidar com tudo", explica o cineasta, acrescentando que aí reside o manto de invisibilidade que acompanha a câmara enquanto se filma.

Por isso, mais do que uma invenção cinematográfica, o “missionário invisível” é a projeção do próprio realizador, que põe em prática o método de autorrepresentação. Além disso, num contexto como o guineense, no qual a crítica pública é reprimida, a câmara invisível oferece a vantagem de se mover livremente, conseguindo ver, escutar e registar o que não pode ser dito.

Regressar em imagens

O processo vai-se revelando, na autodescoberta que tem sido o reencontro do realizador com as origens, iniciado em 2019, quase três décadas depois da saída da Guiné, em 1991. A essa primeira viagem seguiram-se outras, roteiro onde se destaca o regresso a Xitole, a sua localidade-berço.

Aconteceu em 2023, e envolveu um improviso sobre rodas: para poder registar e capturar esse momento, Welket, que seguia de autocarro, teve de pedir ao condutor para desencascar uma paragem.

"Houve um fracasso, no sentido em que embora o autocarro passasse por lá, Xitole não era uma paragem da viagem".

O "áudio" em audiovisual

A par do registo visual, Welket firma créditos no registo sonoro, compilando anos de viagem num mosaico audiovisual. Não estranha, por isso, que em “Contemplação Impasse Tentativa” encontremos imagens de arquivo, que vão muito além da Guiné-Bissau. É o caso do mar em São Tomé e Príncipe, da vista aérea de Portugal, ou dos planos da Nigéria e da Alemanha, todos extraídos de uma compilação seleta das suas idas e vindas.

‘Arrumadas’ as imagens, qual será o raciocínio que guia os diversos sons do filme? Por cada escolha, há uma intencionalidade, garante o realizador, sem descurar um único áudio. Seja o canto dos pássaros, o movimento do mar em São Tomé e Príncipe, ou a voz-off que lê a poesia do seu pai, Paulo T. Bungué.

“Cabral” é um dos poemas que se ouve na produção, aponta Welket, explicando que o mesmo representa uma homenagem a Amílcar Cabral.

Mais do que cuidar da escolha dos sons, o guineense sublinha a importância de afinar a edição: as alterações técnicas permitiram-lhe "deslocar as pessoas para um outro lugar" – o de contemplação.

"Embora fale na primeira pessoa, há a intenção de que a voz pareça também consciência”.

Cabral em eco: cinema entre memória e revolução

“Contemplação Impasse Tentativa” aborda vários temas políticos, seja direta ou indiretamente. Ao longo do filme, encontramos, por exemplo, alusões e homenagens a Amílcar Cabral, líder da luta pela independência contra o domínio colonial português, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.

A determinada altura, a ação encaminha-nos para um exercício de imaginação de uma pergunta que Cabral poderia fazer: “Como é que vocês veem o vosso país neste momento, relativamente ao país pelo qual lutámos e sonhámos?”.

Com esta proposta, Cabral deixa de ser apenas uma figura histórica para tornar-se consciência coletiva.

"Qual é a nossa responsabilidade, enquanto cidadãos e cidadãs, quando abrimos mão dos nossos direitos ou desacreditamos no sistema eleitoral democrático, que é o que se passa no país? É muito difícil ter-se um posicionamento político, porque há quase sempre represálias”, lamenta o guineense, prosseguindo: “Sem falar na questão dos recursos para poderes viver, para te poderes deslocar. Essas coisas acabam por suplantar o desejo de ser criativo".

As mensagens políticas ressaltam igualmente no diálogo que os poemas de Paulo T. Bungué criam através do tempo: entre o sonho revolucionário dos anos 1970 e o presente autoritário de um país em busca de voz.

Filmando o silêncio, o cineasta faz o país responder sem palavras.

"Por isso é que o filme manda uma pessoa invisível, que possa andar pelo país. [Sob este regime] já não temos manifestações públicas livres no país. Tu não podes ir agora para a rua com panfletos a dizer ‘Somos mais a favor dos direitos das mulheres, ou somos mais a favor dos direitos para a educação’. Não podes. Porque eles vão usar a polícia de intervenção rápida; vão disparar balas de borracha e jatos de água quente contra a população para a desmobilizar. Por isso é que o filme manda uma pessoa invisível, que possa andar pelo país — o governo não sabe que ele está lá, o povo também não sabe".

Pequenos ecrãs, grandes revoluções: um novo cinema guineense

Atento à realidade, Welket acredita que para criar uma indústria cinematográfica na Guiné-Bissau, que vê hoje como mínima, é preciso reinventar a arte, e recorrer aos telemóveis. O artista nota que cineastas como Flora Gomes ou Sana Na N'Hada têm produzido filmes desde o final dos anos 80 com as câmaras típicas, mas defende que para tornar o cinema mais acessível e democratizante - enquanto ferramenta de expressão política –, é preciso aprender a contar histórias usando o dispositivo móvel.

"Tendo em conta a conjuntura política em que vivemos, acredito que há muita coisa que precisa ser denunciada ou documentada para que possa haver um tratamento apropriado nos próximos anos. E o telemóvel é que o pode fazer. Usar os dispositivos móveis pode capacitar pessoas com um instrumento que pode mudar vidas."

Entre as histórias que devem ser contadas, o realizador inclui as que têm sido invisibilizadas, lembrando que é preciso desocultar vários capítulos do passado. O cineasta recorda, por exemplo, que durante a sua primeira viagem à Guiné-Bissau, ao conhecer o Memorial da Escravatura e Tráfico Negreiro de Cacheu, percebeu que teria de se comprometer com "um retorno mais pragmático e recorrente ao país, para poder resgatar novas histórias e contribuir para uma reinvenção do cinema guineense”.

“Contemplação Impasse Tentativa” é indissociável dessa consciência. No filme, Welket recorre à herança poética paterna como forma de manter viva a memória da libertação e promover esperança para uma sociedade onde a arte é também uma responsabilidade cívica.

Enraizado entre a memória de Cabral e o futuro de uma nova geração armada de telemóveis, o realizador usa o cinema como resistência, e incentiva outros a fazerem o mesmo.

*com edição de Paula Cardoso

“O que há de Negro na História da Arte?”, Alayo Akinkugbe revela

Mais de cinco anos depois de ter criado a página ABlackHistoryofArt, no Instagram, Alayo estende a sua intervenção a várias outras plataformas, com destaque para o podcast “A Shared Gaze” (Um olhar partilhado), a que juntou, já neste ano, o lançamento do seu livro de estreia, intitulado “Reframing Blackness, What's Black About History of Art” (Reenquadrando a Negritude, O que há de Negro na História da Arte). A obra, recém-editada pela Penguin, serve de mote para uma conversa com o Afrolink, realizada em vésperas da apresentação portuguesa, marcada para as 18h30 de hoje, 7, no TBA – Teatro do Bairro Alto. O momento, com moderação do autor, actor e curador Paulo Pascoal, dá uma dimensão profissional a uma já longa relação de Alayo com Lisboa. “Nunca trabalhei em Portugal, mas nos últimos 10 anos tenho passado muito tempo no país”, diz, partilhando os planos de transformar a actual autorização de residência num pedido de cidadania.

A cada imagem e texto apresentados, de publicação em revelação, Alayo Akinkugbe foi preenchendo, no Instagram, o vazio de referências que encontrou em Cambridge. “Não queria sair com um diploma em História da Arte, mas sem saber nada, ou a saber muito pouco sobre artistas negros”, conta ao Afrolink, recuando aos primórdios de criação da página @ABlackHistoryofArt. Mais de cinco anos depois, Alayo estende a sua intervenção a várias outras plataformas, com destaque para o podcast “A Shared Gaze” (Um olhar partilhado), a que juntou, já neste ano, o lançamento do seu livro de estreia, intitulado “Reframing Blackness, What's Black About History of Art” (Reenquadrando a Negritude, O que há de Negro na História da Arte). A obra, recém-editada pela Penguin, serve de mote para uma conversa com o Afrolink, realizada em vésperas da apresentação portuguesa, marcada para as 18h30 de hoje, 7, no TBA – Teatro do Bairro Alto. O momento, com moderação do autor, actor e curador Paulo Pascoal, dá uma dimensão profissional a uma já longa relação de Alayo com Lisboa. “Nunca trabalhei em Portugal, mas nos últimos 10 anos tenho passado muito tempo no país”, diz, partilhando os planos de transformar a actual autorização de residência num pedido de cidadania. “Fiquei muito feliz com o convite para estar no TBA, porque me permite chegar a outro público, e também porque quero muito que o livro seja publicado em português”. Seja em que idioma for, o compromisso para romper com os cânones mantém-se, mais ainda perante o avanço da extrema-direita. “É em momentos como este, em que há muita oposição e o mundo está tão sombrio e difícil, que precisamos continuar a falar”.

Alayo Akinkugbe, fotografada por Cameron Ugbodu

Impossível de ignorar, o contraste recalibrou, precocemente, as lentes raciais de Alayo Akinkugbe. “A minha compreensão da negritude sofreu uma grande mudança, porque saí da maior nação negra, para um lugar onde a maioria das pessoas era branca”.

Na altura com 11 anos, a curadora e escritora revisita hoje, aos 25, como a saída da Nigéria de nascimento, e a entrada num colégio privado no Reino Unido alterou, em definitivo, a sua perspectiva de “como a negritude se relaciona com a branquitude, ou com a europeidade”.

A reconfiguração, assinala Alayo em conversa com o Afrolink, marca o tom de “Reframing Blackness, What's Black About History of Art” (Reenquadrando a Negritude, O que há de Negro na História da Arte), o seu livro de estreia, e mote para a conversa desta tarde no TBA – Teatro do Bairro Alto.

Antes do encontro, marcado para as 18h30, o Afrolink entrevistou a também autora da página @ABlackHistoryofArt, criada em 2020 para preencher os vazios de uma licenciatura em Cambridge.

“Não queria sair com um diploma em História da Arte, mas sem saber nada, ou a saber muito pouco sobre artistas negros”.

Desde o primeiro ano do curso confrontada com a hegemonia branca do currículo da universidade, e então estudante encontrou, num artigo académico, o caminho para subverter essa desigualdade.

“Fiz um trabalho sobre arte contemporânea nos EUA e no Reino Unido, a partir dos anos 80 e, de repente, tive acesso às obras de artistas negros”, recorda Alayo, desde esse momento determinada a aprofundar essa exposição.

“Sabia que, depois de terminar o artigo, não teria muitas oportunidades de aprender mais, a não ser através da minha pesquisa independente.

Então, comecei a publicar no Instagram, criei a página como uma forma de me autoeducar sobre o que os artistas negros têm feito ao longo da história em diferentes partes do mundo”.

Do Instagram para a Penguin

A investigação acabou por também aguçar o interesse “pela forma como as figuras negras têm sido retratadas na História da Arte europeia; como modelos, musas e temas negros têm sido descritos; e como os artistas têm nomeado – ou não – os seus retratos”.

Desse misto de necessidade e curiosidade gerou-se a força motriz d’ @ABlackHistoryofArt, rapidamente transformada num fenómeno de popularidade, entretanto alargado ao podcast “A Shared Gaze” (Um olhar partilhado).

“Comecei em Fevereiro de 2020 e, em Junho de 2020, com o forte ressurgimento do Black Lives Matter, devido ao assassinato de George Floyd, a página explodiu. Muitas pessoas escreveram-me a dizer que tinham estudado Arte, ou História da Arte, mas nunca tinham aprendido sobre artistas negros”.

Até então convencida de que as suas inquietações eram únicas – “Nenhum dos meus colegas parecia se preocupar na universidade” –, depressa a escritora compreendeu que as suas experiências eram comuns a pessoas de diferentes gerações.

“Cerca de um ano depois de ter criado a página, fui abordada para escrever o livro”, nota, recuando a história cerca de quatro anos. “Estava prestes a terminar a minha licenciatura, quase a fazer 21 anos, e não teria tido a confiança para avançar se não fosse o convite”.

Desafiada pela Penguin, Alayo conta que o título foi uma das primeiras coisas que lhe ocorreu, acompanhada de muitos questionamentos.

“Fiquei a pensar: como vou definir a negritude? Então, no prefácio, falo muito sobre como a negritude é vivida de forma diferente em lugares diferentes. De como é uma multiplicidade e não um monólito, de como não significa uma única coisa”.

Demarcando-se de “uma definição estática e fixa”, a curadora insiste em sublinhar que escreve a partir das subjectividades, ainda que focada na História da Arte ocidental e europeia, por entender que é “nesse contexto que a negritude é marginalizada”.

Interessada em “abordar essa tensão” – inexistente, por exemplo, na História da Nigéria, por mais que existam lastros coloniais –, traz para as páginas de “Reframing Blackness” exemplos que ilustram como, ao longo do tempo, se tem produzido e reproduzido o apagamento de figuras negras na arte, e como os artistas e curadores negros estão a contribuir para iluminá-las.

“Barbara Walker é uma artista britânica caribenha que tem recriado muitas pinturas canónicas”, aponta Alayo, explicando que o seu livro apresenta uma dessas manifestações artísticas, reconstruída a partir da obra de Titian, “Diana and Actaeon”, exposta na The National Gallery de Londres.

“Bem na borda da pintura, a tentar proteger a mulher branca nua, que é Diana, a protagonista, há uma mulher negra. A forma como Titian a pintou, em frente a um tronco de árvore, faz com que mal a consigamos ver. Tem de se olhar com muita atenção para reparar nela, porque está lá apenas para contrastar com a brancura da Diana”.

A leitura, acrescenta a escritora, é desconstruída e reconstruída por Barbara Walker. “Ela usa papel branco, gravado em relevo, de modo que toda a composição é basicamente branca. E é como se tivesse uma textura, e dá para ver o contorno de todas as figuras. Ao mesmo tempo, com lápis de grafite, Barbara pinta a figura negra no canto. Ao fazê-lo, não está a tentar apagar as outras figuras, mas sim a desviar o nosso olhar para pensar sobre essa figura, e sobre como uma mulher negra era representada no século XVI pelo mestre renascentista, relegada a um canto”.

Paulo Pascoal, fotografado por Peter Arcanjo, será o moderador da conversa no TBA

Curar a mudança, com Arte e Educação

O convite a uma mudança de perspectiva é transversal às produções de Alayo, e está bem patente em “Reframing Blackness”.

“No capítulo final do livro, há uma série de conversas com curadores e curadoras que, além de serem negros, desenvolvem um trabalho que se concentra na negritude”, realça a escritora, enumerando algumas das presenças reunidas na obra.

A galeria de notáveis inclui Koyo Kouoh, falecida precocemente, em Maio passado, já depois de ter sido anunciada como curadora da 61.ª edição da Bienal de Veneza; Ekow Eshun, curadora de “In the Black Fantastic” e “The Time Is Always Now” uma exposição de retratos negros na National Portrait Gallery, em Londres; e Denise Murrell, que curou “Posing Modernity” no Met, uma mostra que também viajou para Museu d'Orsay, sobre como os modelos e musas negros têm sido apresentados ao longo da história.

“O traço comum entre todos é que, acima de tudo, estão a fazer o que fazem por uma espécie de sentido de dever. Todos sentiam que tinham de o fazer, e não se viam a criar nada além de narrativas negras”.

O olhar partilhado, assinala Alayo, explica-se pelas vivências. “Acho que isso se deve ao facto de eles próprios terem tido experiências de marginalização, de serem postos de lado. Então, quando se tornam curadores, concentram-se nessas histórias porque sentem que é importante que sejam partilhadas. É um chamamento que eu também sinto”.

Na resposta a esse “chamamento”, autora não se limita a apontar para o reconhecimento de múltiplas exclusões, antes propõe caminhos de transformação.

“No Reino Unido, e provavelmente na maior parte da Europa, a razão pela qual as pessoas têm uma perspectiva tão eurocêntrica e branca do que é o mundo da arte ou a História da Arte é por ser isso que é ensinado nas escolas. Portanto, defendo que as escolas e universidades devem abrir os seus currículos para incluírem perspectivas mais diversificadas, não apenas em termos de vozes negras, mas também de todo o mundo, reconhecendo a História da Arte no sentido mais amplo, e não apenas na narrativa típica europeia”.

A esperança de que a proposta ganhe terreno aumenta a cada convite para estar em escolas, adianta a escritora, que ambiciona também que a mensagem se dissemine em língua portuguesa.

“Nunca trabalhei em Portugal, mas nos últimos 10 anos tenho passado muito tempo no país”, diz, partilhando os planos de transformar a actual autorização de residência num pedido de cidadania.

“Fiquei muito feliz com o convite para estar no TBA, porque me permite chegar a outro público, e também porque quero muito que o livro seja publicado em português”.

Seja em que idioma for, o compromisso para romper com os cânones mantém-se bem firme, mais ainda perante o avanço da extrema-direita. “É em momentos como este, em que há muita oposição e o mundo está tão sombrio e difícil, que precisamos continuar a falar”, salienta, sem contemplação: “Se pararmos, as nossas vozes serão abafadas”. Façamo-nos ouvir.

General D: “Havia skinheads por todo o lado, para onde acham que foram? Estão nas polícias, nos hospitais, no Parlamento”

Perdemos-lhe o rasto durante 15 anos. De 1999, altura em que trabalhava no terceiro álbum, até 2014, momento em que reapareceu – primeiro nas páginas do Público, e depois no palco do Lisboa Mistura –, General D tornou-se um mito. Actualmente a residir no Reino Unido, o artista tem aprimorado talentos também fora dos palcos, nomeadamente como chef e criador da marca de alimentação Imella. Nesta entrevista, a dias do regresso aos palcos, seguimos uma rota que percorre os descaminhos da indústria da música, e os caminhos do combate político, da exclusão racial, da sustentabilidade económica e do Amor. Com a palavra, o pensamento e a prática de General D.

Quanto da História de Portugal se escreve sob o signo das atrocidades racistas que, à boa maneira dos blockbusters americanos, popularizaram os Ku Klux Klan, ou simplesmente KKK? Encontramos algumas respostas na discografia General D, que, em 1994, lançou “Portukkkal é um erro”. Três décadas depois o que mudou? O aclamado pai do hip-hop tuga responde, numa conversa que vos convido a ler.

General D, com a Medalha de Prata de Mérito Cultural, atribuída pela Câmara de Almada

Perdemos-lhe o rasto durante 15 anos. De 1999, altura em que trabalhava no terceiro álbum, até 2014, momento em que reapareceu – primeiro nas páginas do Público, e depois no palco do Lisboa Mistura –, General D tornou-se um mito.

O estatuto foi alimentado por toda a sorte de lendas sobre o seu desaparecimento – tão súbito quanto misterioso –, e por uma série de especulações a respeito do seu paradeiro.

Mas, se por cá o vazio deixado pelo aclamado ‘pai do hip-hop português’ se preenchia de ficções, lá fora o afastamento dos holofotes permitia ao músico abrir espaço para um renascimento.

A viagem de regresso a si próprio, conforme a descreve, passou por vários países e experiências profissionais até se direccionar de novo para os palcos, destino que promove este encontro com o Afrolink.

Aconteceu na passada sexta-feira, 12, no Brooklyn Lisboa, dia da celebração colectiva do nascimento de Amílcar Cabral, e, para mim, também de reforço de uma velha convicção: General D é dos melhores “soldados” que temos.

Nascido em Moçambique há quase 53 anos, Sérgio Matsinhe forjou a assinatura artística no círculo de maior proximidade: a ‘patente militar’ foi-lhe confiada por amigos, a partir das competências de liderança amplamente demonstradas, enquanto o D deve a sua proveniência a Dadinho, tratamento afectuoso que ainda hoje recebe dos mais chegados.

Actualmente a residir no Reino Unido, o artista tem aprimorado talentos também fora dos palcos, nomeadamente como chef e criador da marca de alimentação Imella.

Nesta entrevista, seguimos uma rota que percorre os descaminhos da indústria da música, do combate político, da inclusão racial, da sustentabilidade económica e do Amor. Com a palavra, o pensamento e a prática de General D.

Regressas aos palcos no próximo dia 20 de Setembro, com um concerto no ciclo “Sons do Património”, na cidade da Maia. Tens referido que, antes de mais, este é um regresso a ti próprio. De que forma?

É o regresso a mim, como se eu fosse um peixe num aquário que agora está a voltar para o mar. É assim que eu me sinto, e é super bom, principalmente porque volto para os palcos com uma nova bagagem cultural e histórica, e de noção da indústria e das pessoas. Tive a oportunidade de, com um maior distanciamento, perceber o que é isto do hip-hop, o que nós estávamos a fazer, o impacto que tinha na vida das pessoas. Então, volto com uma noção que não tinha. Porque naquela altura estávamos a ser todos empurrados pela onda, pelo destino, por Deus, ou pelo que for. Tínhamos de fazer o que tínhamos de fazer. E nunca pensei na forma como aquilo afectava o dia-a-dia das pessoas. Voltar com essa noção é uma forma mais consciente de estar no mesmo lugar.

Como é que essa consciência altera o que produzes, num contexto tão diferente, em que a indústria musical e as nossas relações ganharam novas dinâmicas, a partir do digital?

Altera muito, no sentido de que as coisas que me levaram a afastar são as que mais dificuldades criam aos artistas agora. Falo do poder que as indústrias e as editoras têm. Na altura, tinha uma luta muito grande com as editoras. Apesar de todo o desenvolvimento, acho que as correntes estão ainda mais apertadas. Hoje, as editoras têm poder sobre o Spotify, sobre os concertos, sobre tudo.

As correntes deixaram de ser de veludo, como dizia a Janet Jackson?

Exactamente. As correntes já não são de veludo, as correntes são reais. E, no outro dia, estava a ler um artigo em que se dizia que num milhão de streams, o artista ganha cerca de 4 mil euros. Depois tens esse valor dividido pela editora, pelo manager, pelo “taxman” [impostos], por isto, por aquilo. E poucos chegam a um milhão de streams. Tudo começa pelos artistas, mas os artistas não são muito beneficiados. Infelizmente não há uma grande protecção. A indústria não está aqui para proteger os artistas. Esse foi um dos motivos que me levou a afastar e a procurar meios administrativos, industriais, económicos, para criar ou tentar criar uma outra realidade, não só musical, mas também industrial ou business. Uma plataforma que melhor sirva os artistas, principalmente os artistas de reivindicação, que estão aqui com algo para dizer.

A Imella Records, label que tu criaste, é essa proposta?

Sim, ainda está no princípio, mas é a isso que se há-de propor. Por enquanto a Imella está muito focada na alimentação. Com o meu regresso aos palcos, a parte do entretenimento também pode ter um papel fundamental em ligar a alimentação, o bem-estar, a música, porque é tudo um conjunto, é tudo uma questão de vibração. E a vibração é psicológica, é espiritual, é física. E eu penso que aqueles que não gostam de nós, atacam-nos nessas formas todas, porque é necessário baixar a vibração colectiva das pessoas para depois poder oprimi-las. Usando uma linguagem mais actual, eu acho que é o que eles fazem é entrar dentro de nós e mudar a nossa password, como se fossem hackers. E quando mudam a nossa password, começam a postar coisas que não têm nada a ver connosco. É assim que nós vivemos agora, e estou a falar de forma colectiva porque eu também me incluo. Aceitamos comportamentos e formas de estar, e temos reacções em que a nossa vibração está muito lá em baixo. Por exemplo, existem pessoas a beber ou fumar até desmaiar que depois publicam isso como se fosse uma grande coisa. Apesar de ser um comportamento completamente tóxico, ao mesmo tempo é aceitável porque colectivamente fomos hackeados. É o estado em que estamos a vibrar, e é super importante trazermos a nossa vibração para cima, com a alimentação, os filmes que vemos, as culturas às quais estamos expostos, e até mesmo a roupa que vestimos – se é de algodão, se é sintética. Tudo tem vibração.

Em que fase da tua caminhada sentes que estás?

Estou a recuperar a minha password. Isso demora muito tempo. Estou a recuperar a minha password para depois poder começar a postar outras coisas. A fazer outras coisas. E a ser mais eficiente e mais efectivo na minha caminhada.

Foste alterando aspectos da tua vida a partir dessa consciência?

Por isso é que tenho essas duas formas de estar: na alimentação na música. A Imella representa a plataforma prática da alimentação, de como comermos, do self-love, a frase da marca. Depois, eu venho com a música, que é para a alma. Portanto, há o corpo, a alma e o espírito, e nós temos de funcionar como um só, temos que abarcar os três.

Além dos palcos, o músico desenvolve a marca Imella, para já focada na alimentação

Como é que se preserva a alma da música, das criações artísticas, num território capitalista, em que tudo é reduzido a produto?

Há muitos passos a serem dados nesse sentido, mas acho que o principal é nós estabelecermos uma comunicação directa entre as pessoas e os músicos e os artistas.

Porque houve desde sempre os gatekeepers [‘donos’ dos acessos] – editoras e promotores – que encaminham a nossa mensagem e a nossa música para o público, e que têm uma forma de escolher o tipo de mensagem. Isso depois vai condicionar a vibração, ou a que nível é que as pessoas vão vibrar. Havendo agora outros instrumentos, como as redes sociais, temos que fazer proveito deles, e chegar ao público directamente.

Isso não está já a acontecer?

Não, porque o que temos são novos labels daquilo que já existia, muito mais opressivos, mas dando-nos a ilusão de que realmente existe mais liberdade. Nós não temos necessariamente que pôr a nossa música, por exemplo, no Spotify ou em todas as plataformas. Há umas pens agora, que os artistas têm, e o disco físico também está a voltar.

Mas o disco físico está a voltar para um mercado de coleccionadores, mais exclusivo.

Sim, mas nem sempre. O que acontece também é que nessa onda mais coleccionadora os preços são mais altos. E interessa dar aos artistas viabilidade económica. Tudo anda à volta disso. As editoras, os patrocinadores, têm os artistas porque dão essa viabilidade económica. Repara que muitos rappers, desde os anos 90 e até antes, era pessoal do gueto, pessoal que estava nas prisões, ou que, como eu, vivia em situação precária, económica e social. E, com a editora, aparece alguém que diz: ‘Nós podemos resolver partes da tua vida’”. Então, a gente aceita isso tudo, em nome da viabilidade económica. O que nós temos que fazer é criar outra viabilidade económica, que realmente seja justa, que crie justiça e que crie um acesso, que as pessoas tenham um acesso directo à nossa área. Porque uma revolução sem o entendimento da viabilidade económica é apenas um sonho. Nós temos que avançar, e não há outra forma de vencermos se não criarmos serviços e produtos e estruturas para distribuir esses produtos e serviços. Porque é através desses produtos e serviços que criamos emprego. As pessoas detestam quando eu digo isto, mas não vale a pena ir a uma marcha e uma manifestação às três da tarde para às cinco entrar no McDonald's, e na segunda-feira seguinte encaminharmo-nos todos para servir instituições que, muitas delas, estão contra as causas que defendemos, e a apoiar financeiramente o que estamos a combater.

Enquanto não temos uma alternativa, como escapar a essa lógica dos gatekeepers?

Há tanto a fazer, há um mundo por fazer! Nós temos séculos de trabalho pela frente para nos reconstruirmos, para cuidarmos de nós, no campo da alimentação, no campo da saúde. Há tantas coisas que temos que fazer por nós! A questão é que aqueles que não gostam de nós conhecem bem os nossos passos, como é que a gente faz a coisas, e sabem como invalidar essa nossa caminhada. Por isso, temos de aparecer com uma forma diferente de estar, e com as nossas estruturas. Mas, infelizmente, eu vejo que gastamos grande parte do nosso tempo e da nossa energia a tentar mudar a pessoa que não gosta de nós. Eu tive que mudar também nesse sentido, e hoje não sinto a necessidade de modificar o pensamento de uma pessoa que é racista. Porque eu tenho que proteger as pessoas que estão do meu lado e proteger-me a mim próprio. Porque se uma cobra me morde, eu não vou correr atrás dela a perguntar: cobra, porque é que me mordeste? Eu não vou querer mudar a cobra. Se ela me morder, tenho que ir para o hospital, tenho de cuidar de mim, do veneno que está dentro [do meu corpo]. Eu não vou passar a minha vida a tentar modificar a pessoa que não gosta de mim. Quem não gosta de mim não é bem-vindo. Eu não sinto falta de quem sabe como me encontrar e não vem ter comigo.

Devemos, então, dirigir o foco para o que conseguimos fazer, em vez de dar tanta atenção à cobra. É daí que vem a crença na força do colectivo, que já expressaste noutras ocasiões? Manténs essa confiança, tendo em conta a energia em que estamos a vibrar, que na tua opinião é muito baixa?

Há uns parênteses que temos que pôr aí, e que eu aprendi a colocar: como dizia o Nipsey Hussle, “Everybody can’t go”. Ou seja, nem todos podem ir. É difícil, mas não temos que trazer toda a gente. Eu procuro juntar-me aos leões e às leoas e fazer esta construção com eles. Não perco mais tempo com cordeiros que, um dia, quando estiverem prontos, hão-de vir. Se não vierem, tudo bem. Nós somos mais de 8 mil milhões de pessoas neste mundo. Se fores ao teu telefone, se calhar tens 1.000 contactos, mas com quantas pessoas realmente contactas? Nos últimos seis meses, quantas dessas mil pessoas entraram na tua vida? Então, há muita gente à volta que não tem grande impacto na tua vida. Não são essas pessoas que fazem com que tu trabalhes, pagues as contas, estejas feliz, sorrias. Como não podemos contar com o colectivo todo, devemos juntarmo-nos com um grupo de pessoas com uma mente parecida. Não vamos concordar em tudo, mas temos de estar alinhados. É muito importante que sejam pessoas que vibrem mais ou menos ao mesmo nível, que vibrem ao mesmo tempo, e que possamos discutir e construir a partir daí. Mas, não vale a pena estar a tentar integrar no mesmo caminho, na mesma marcha, uma pessoa com uma vibração aqui e outra com a vibração ali, porque a coisa é três passos para trás, três passos para a frente. E eu já vi esta Black Revolution [Revolução Negra] há uns anos.

Achas que não houve um upgrade?

Não houve. O que estou a ver agora, já vi há 20 anos, já fiz parte disso há 30 anos, o que houve foi a mudança dos personagens, digamos assim. E depois houve outra coisa que é preciso reconhecer: há mais gente, mas é mais gente a andar em círculos. Esse é o problema. Nós andamos em círculos, não estamos a fazer grandes avanços. Enquanto não controlarmos, não tivermos uma maior influência nos meios principais, seja alimentação, comunicação, emprego, escolaridade, saúde, não estamos a avançar.

Ainda assim, há caminhos que têm sido desbravados. Tu és um pioneiro do nosso hip-hop, percurso recentemente distinguido com a Medalha de Prata de Mérito Cultural da Câmara Municipal da Almada. Surpreendeu-te?

Sim, no sentido de que não estava à espera, porque a minha realidade cotidiana não é aqui. Estou lá fora [Reino Unido] e muitas vezes eu esqueço-me do que está a acontecer aqui. Mas é bom, e eu sinto-me orgulhoso de saber que o trabalho que se fez, as coisas que eu fiz e as palavras ainda têm uma certa relevância. É super importante.

Considerando o contexto que estamos a viver, de ascensão e normalização da extrema-direita, e o conteúdo reconhecidamente interventivo da tua música, a distinção municipal, em ano de autárquicas, é indissociável de uma leitura político-partidária.

Sem dúvida. Mas isso são coisas que eu vejo desde sempre. Naquela altura, eu já percebia isso, como as forças políticas usam os artistas, como usam as pessoas. Mas – outra vez – porquê que isso acontece? Porque somos elementos isolados.

Precisaríamos de estar organizados, numa Motown Records, por exemplo.

Precisamos de estrutura. Não só de uma Motown, mas em todas as áreas: económica, política e religiosa ou espiritual, no sentido que tenha a ver com a alma e o sistema de crenças. Porque sempre tivemos um sistema de crenças que nos foi hackeado.

Embora ainda estejamos longe da mudança necessária, hoje há mais artistas negros, e mais plataformas para essa estruturação.

Isso não significa nada. Basta ver os Estados Unidos. Quem domina a cultura são os negros, mas isso não quer dizer que tenham um poder significativo. No fundo, as coisas não mudaram, e há pessoas que até dizem que há cento e tal anos estávamos melhor. Porque o que o sistema faz é criar elites dentro da comunidade. Depois, infelizmente, essas elites têm uma tendência a se juntar com o poder, e a esquecer um bocadinho a razão pela qual começaram a lutar, a fazer o que fazem. E a mensagem começa a ficar cada vez mais diluída. Em França é a mesma coisa. Lá os negros também têm uma força e expressão cultural. Mas todas as expressões culturais são dominadas pelo outro lado. Quem controla a cultura negra não são negros. Então, que poder temos? Enquanto não tivermos a capacidade de criar emprego, uma sustentabilidade económica para alimentar as nossas ambições, a nossa revolução, não teremos nenhum poder.

Mas a revolução está em curso.

Está em curso, mas anda às voltas, anda em círculos.

Há pouco falávamos sobre política e tu, a determinada altura, estiveste nesse território, com o partido Política XXI. Recentemente, numa entrevista, disseste que essa experiência fez-te perceber que a luta da nossa comunidade negra não é por aí. É por onde, então?

Não é por aí. Se formos pela política, temos que criar um partido que tenha origem nas sensibilidades africanas, e nas sensibilidades negras. Não vale a pena seres uma negra ou um negro no PS e achares que vais mudar a realidade da comunidade negra. Porque, em primeiro lugar, tens que servir a agenda do partido que estás a representar. Mas, se é por aí, se é pela política, temos de ter o nosso próprio partido. Assim como os ecologistas têm o partido Os Verdes, e a agenda deles é o ambiente.

Precisamos de um Black Panther?

Sim, um Black Panther. Ou, se não for um Black Panther, precisamos, sem dúvida, de uma força política com origem nas nossas comunidades, e que seja independente. E para ser independente é preciso sustentabilidade económica. Porque todos os partidos políticos são suportados, alimentados, pelos grupos económicos.

Estarias disponível para uma luta dessa natureza, ou seja, havendo um partido com essas características que estás aqui a enumerar, que venha dos nossos contextos, com o nosso pensamento e as nossas propostas?

Sim. Se é o que nós precisamos. Mas enquanto não estivermos prontos a discutir dinheiro, eu não entro na conversa. É tão simples quanto isso.

Essa não é, de certa forma, uma cedência à agenda capitalista?

De onde vem essa palavra: capitalista? Essa não é a nossa maka [problema]. Andamos preocupados com coisas que não são nossas. Porque capitalismo, socialismo, não somos nós. Não tem nada a ver connosco e nós temos que nos preocupar connosco. O grande problema que temos é que nós servimos as agendas todas. Queremos ir apagar os fogos em todo o lado, enquanto vemos o fogo na nossa casa. Eu não respondo ao capitalismo. Eu não quero saber do PS, do PSD, do CDS, do Chega. Eu não perco tempo a falar de nada disso. Não é a minha maka. Não é meu.

Então, o que é que defines como teu para termos esta conversa?

O meu é a Dona Joana ali da barraca, és tu...é a possibilidade de nos juntarmos, de começarmos a falar. Porque quando temos cérebros e valores super importantes para nós, mas depois o diálogo começa a ficar corrosivo porque uns são do PS, outros são do PSD, outros são disto, outros são daquilo, a conversa passa a ser à volta de coisas que não têm nada a ver connosco. Então, em vez de começarmos a discutir coisas nossas, estamos a arrastar-nos a partir de partidarismos. Mas não só. Será que realmente importa estarmos a discutir quem é do Islão ou quem é do Cristianismo? Se calhar, neste momento nós temos é que ver quem está a vibrar ao mesmo nível, ou parecido. Nós temos que nos preocupar com as coisas que realmente importam, e que nos possam fazer saltar para uma outra realidade económica e social. A partir daí podemos crescer, combater o sistema taco-a-taco. A justiça não vai acontecer só porque é justo.

De outro modo, já teria acontecido.

Exactamente. A justiça obtém-se na luta – e eu não apelo nesse sentido – ou na negociação. Nós temos que negociar a justiça. Mas só conseguimos negociar a justiça se estivermos apetrechados, se tivermos um poder colectivo. E o engraçado é que todas as outras comunidades têm. Os chineses têm, os indianos e os paquistaneses também.

O que nos bloqueia?

O nosso desejo é a integração. O desejo deles não é integração, é o respeito dentro das diferenças. Nós não. Havia aquela frase, lembras-te? “Todos diferentes, todos iguais”. Essa é a nossa mentalidade de sempre.

Entendes que essa busca de integração é uma especificidade da África dita lusófona?

Eu acho que em França sofrem da mesma questão, pela forma como a colonização foi feita. Em Angola, por exemplo, tinhas um bilhete de identidade diferente consoante o teu tom de pele, e em Moçambique era a mesma coisa. Houve a necessidade, para dominar o povo, de criar diferentes categorias de pessoas, e fazer corresponder diferentes tipos de privilégios a diferentes categorias. São coisas que ficaram até hoje, mesmo que no subconsciente. Porque não foi só colonizar a terra, foi colonizar a mente.

E nesse processo encontra-se, muitas vezes, a vontade de caber num padrão que não é o nosso. Recordo-me perfeitamente que quando tu apareceste todo o teu visual, a tua estética, eram profundamente disruptivos para o nosso contexto e comunidade. Com foi assumir a tua pele perante olhares de estranheza, rejeição e condenação?

Foi super difícil mas, ao mesmo tempo, quando tu estás no balanço, há coisas que nem vês, não dás muito valor ao que estão ou não a dizer. Tu sabes que tens alguma coisa e um percurso a fazer.

Achas que há uma orientação que é maior do que tudo?

Ah, sim, sem dúvida. Há coisas maiores. Toda a minha família, irmãos, estávamos todos sujeitos à mesma realidade cultural, estávamos na mesma situação, mas nenhum deles teve essa irrupção. Tem a ver com outro tipo de chamadas, que não conseguimos definir aqui, nem eu consigo explicar. Mas agora, olhando para trás, para passar por tudo e continuar a lutar, penso que tens mesmo que estar rodeado por outro tipo de coisas que não entendemos.

Recuando justamente aos primeiros tempos, quando inicias os Black Company há, para além da motivação musical, o propósito de fazer face aos skinheads, que se multiplicavam. Hoje, mais de 30 anos depois, estamos a lidar com uma renovação das forças que ameaçam a nossa existência. O que é que aconteceu?

É o que eu pergunto sempre às pessoas. Ok, naquela altura, havia skinheads por todo o lado, centenas e centenas, milhares. E eu pergunto: para onde é que vocês acham que essa gente foi? Será que acham que essa gente mudou de mentalidade, que mudou de ideologia? Não. Essa gente está nas polícias, nos hospitais, no Parlamento, nos cafés...está em todo o lado. E está a usar os poderes que tem, ou os minipoderes que tem, para influenciar negativamente a vida dos negros. Mas desta vez não têm que sujar as mãos. Não é preciso atirar pretos ao rio para prejudicar a nossa vida. Tem-se falado muito, por exemplo, de como as mulheres negras têm uma percentagem muito mais elevada de mortes ou de problemas graves no parto. Isto porque as coisas não mudaram assim tanto. E hoje a capacidade de nos influenciar negativamente de forma colectiva é estrondosa. Por isso eu repito: temos de estar à frente desses lugares, temos que dominar todos os diferentes campos.

E achas que vale a pena ir para o sistema e tentar influenciá-lo? Ou consideras que a mudança só se pode fazer de fora, forçando o sistema?

Só se pode fazer a mudança fora do sistema. Neste aspecto, não temos que inventar a roda, os exemplos de outras comunidades estão aí. Os judeus não pedem dinheiro ao banco, os chineses raramente pedem dinheiro, os indianos raramente procuram emprego nuns CTT. Eles têm as suas próprias estruturas e, muitos deles, têm a sua própria medicação, a sua própria maneira de manter o corpo são. Os exemplos estão aí.

A mudança exige, antes de mais, compromisso.

Sim, mas é muito raro encontrar pessoas que realmente querem ter esse compromisso, porque nós estamos muito habituados ao conforto dos sistemas do nosso opressor. E ninguém quer abdicar desse conforto, desse sistema, desse belief system [sistema de crenças].

Talvez porque por pior que seja, é um mal que já conhecemos, com o qual estamos habituados a lidar.

E quando tu pões isso em causa, como eu pus, a tua vida toda “crumble” [desmorona]. Porque toda a tua existência gira à volta dessas crenças. Quando tu pões isso em questão, a tua vida transforma-se em pó, até criares uma nova. É uma estrada muito dolorosa. A maior parte das pessoas não quer ir por aí. As pessoas preferem, ou pensam que mais vale entrar no sistema. Querem ser aceites dentro do sistema, e depois vemos o que isso faz. Porque uma coisa é que quereres liberdade, outra coisa é quereres mudar as condições de vida dentro da prisão. E muitos de nós queremos estar na prisão, só que com melhores condições. Talvez com uma televisão, sofá, mais visitas, mas, ainda assim, queremos estar na prisão. Não queremos liberdade, porque liberdade é responsabilidade. A liberdade é dura, e, para muita gente, às vezes a prisão é mais fácil. Por isso é que “everybody can’t go”. Nem todos podem ir, porque é um compromisso muito complicado.

Tu falaste da vida que se desfez. Estás a renascer das cinzas?

Sem dúvida. Absolutamente. Sim. E ao renascer das cinzas, há coisas que não dá para explicar, não dá para falar. Há forças que movem e que fazem coisas acontecer. E eu acredito muito no universo. Eu acho que o universo junta-te com pessoas.

Mas é um processo muito solitário.

Super solitário. E isso é outra coisa que tens de abraçar: a solidão.

E como se abraça a solidão quando estás em processos de dor, quando te estás a desfazer, quando parece muito mais fácil fugir desse lugar?

Sabes, a semente adora solidão, adora o escuro. Ela brota no escuro. Então, às vezes, é necessário.

Dizes que a tua luta sempre foi e continua a ser pela dignidade do homem e da mulher negros. É muito mais desafiante, hoje, lutar por essa dignidade, com a consciência que tu tens, considerando que há um romantismo que se perde no caminho? Considerando até essa ideia de que não dá para fazer colectivo com todos?

Não, porque hoje eu posso melhor, no sentido de ser mais eficiente, porque, número um, eu apostei muito e continuo a apostar em edificar estruturas. Número dois, eu não estou dependente das estruturas estatais, ou que pertencem ao poder. Eu não preciso de uma editora. Mesmo os concertos, eu adoro, mas se não os tiver, eu consigo pagar as minhas contas, porque tenho uma vida paralela. Então eu posso estar nesta vida, nesta luta, de uma posição completamente diferente. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu não ponho as coisas em termos de ser mais difícil ou não, porque é sempre difícil. A luta é sempre difícil. Há 100 anos, ias à guerra, e a guerra continua a ser guerra. Só que se antes ias com os punhos, hoje se calhar tens um armamento diferente. Se calhar a diferença é essa. E eu apostei muito, e continuo a apostar em estruturar as coisas.

Nesse processo de dignificação das nossas vidas, cantaste uma poderosa declaração de amor às mulheres negras, com o tema “Black Magic Woman”. Três décadas depois do sucesso, é-me difícil observar esse amor à mulher negra aqui em Portugal. Consegues ver esse amor?

Como eu não vivo a realidade portuguesa do dia-a-dia, vou falar em termos gerais. E, em termos gerais, o que eu acho é que a relação entre o homem negro e a mulher negra é afectada pelo ataque à família negra. Porque a família negra sempre esteve sob ataque, é o maior inimigo de quem não gosta de nós. Atacando a família negra, é a forma mais fácil de nos controlarem. E o que me levou a esse tema foi realmente o amor que tinha e tenho pela mulher negra como instituição. E eu sei o quão essa instituição é usada pelos nossos inimigos, e de forma às vezes, inconsciente, muitas das nossas irmãs, servem o nosso inimigo. Porque esse nosso inimigo tem consciência do poder que a instituição mulher tem no desenvolvimento da família, no estabelecimento de toda a família, de toda a cena negra. Passa tudo pela mulher. E se eles tiverem o controle da mulher, eles controlam a nação. E agora as mulheres têm realmente que reparar se estão a ser controladas ou não. Outra vez, isto é uma coisa super difícil de seguir. Por isso é importante deixar cada pessoa no seu próprio processo.

José Semedo Fernandes vê nas alterações à Lei da Nacionalidade um “ajoelhar” do Governo perante a extrema-direita

A Assembleia da República iniciou, na semana passada, a discussão sobre as alterações à Lei da Nacionalidade, cuja votação foi, entretanto, adiada para Setembro. As mudanças, nos termos propostos pelo Governo, representam não apenas um “retrocesso social”, aponta, ao Afrolink, o advogado José Semedo Fernandes, assinalando o “‘ajoelhar’ do Governo diante da deriva populista que Portugal agora atravessa”.

A Assembleia da República iniciou, na semana passada, a discussão sobre as alterações à Lei da Nacionalidade, cuja votação foi, entretanto, adiada para Setembro. As mudanças, nos termos propostos pelo Governo, representam não apenas um “retrocesso social”, aponta, ao Afrolink, o advogado José Semedo Fernandes, assinalando o “‘ajoelhar’ do Governo diante da deriva populista que Portugal agora atravessa”.

José Semedo Fernandes

Com uma longa e extensa experiência em processos de regularização e acesso à nacionalidade – nomeadamente no Gabinete Jurídico do outrora CNAI – Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, hoje CNAIM - Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes –, José Semedo Fernandes recorda que a estratégia do actual Executivo, de criar uma “confusão entre políticas migratórias e de nacionalidade”, repete a linha adoptada pelo XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho. “Nesse período criaram-se leis que abriram a porta à expulsão de pessoas nascidas em Portugal (filhos de estrangeiros) com base em conceitos indeterminados como a desordem pública”.

Na resposta, por escrito, a um conjunto de questões enviadas pelo Afrolink, o advogado rejeita, igualmente, a ideia de uma política migratória ‘de portas escancaradas’. “De salientar que, no momento da organização da Expo 98, construção da ponte Vasco da Gama e anos seguintes, tivemos uma entrada massiva de imigrantes em Portugal, a maioria em situação irregular, mas esses, por questões económicas, foram “acolhidos” sem qualquer dificuldade”.

O advogado chama ainda a atenção para um aspecto que tem sido ignorado: “Em relação aos filhos de estrangeiros, nascidos em Portugal, o debate tem-se centrado nas crianças que irão nascer, após a publicação da lei, olvidando os efeitos que a mesma produzirá às pessoas que nasceram desde 1981 até à data”.

Debruçando-se sobre esses casos, o especialista salienta que “esse jovens-adultos, nascidos em Portugal, têm sido tratados como estrangeiros sendo (legalmente/burocraticamente) impedidos de ter acesso à nacionalidade portuguesa”. Injustamente.

Em vez de “reparar historicamente esses jovens/adultos, tal como foi feito com os descendentes do Judeus Sefarditas”, o Governo, sob liderança de Luís Montenegro, prefere alimentar o “ódio contra a diferença”, reitera José Semedo Fernandes, peremptório na análise. “Uma das estratégias tem passado pela desumanização do imigrante criando a ideia de que a sua presença é a origem de tudo o que corre mal em Portugal”.

As alterações à Lei da Nacionalidade, propostas pelo Governo, estão a ser apontadas como um retrocesso, e, pior do que isso, como uma inversão do sentido que Portugal vinha dando às suas políticas de acolhimento. Que mudanças destacas, e qual o seu impacto nos processos que tens acompanhado?

As alterações à Lei da Nacionalidade, propostas pelo actual Governo, apresentam-se como um retrocesso nos direitos sociais, cívicos, políticos e até humanitários dos cidadãos imigrantes e dos seus descendentes. Apresenta-se também como um “ajoelhar” do Governo diante da deriva populista que Portugal agora atravessa. Costumo dizer que a alteração da Lei da Nacionalidade portuguesa operada em 1981 foi a pior das atrocidades que o Estado Português cometeu contra milhares de filhos de estrangeiros nascidos em Portugal (com efeitos nefastos desde 1981 até à data), impedindo-os de ter direito à nacionalidade do país onde nasceram. De salientar que os efeitos dessa lei perduram até hoje, condenando milhares desses jovens/adultos a serem estrangeiros, muitos em situação irregular, no país onde nasceram. A proposta do Governo pretende aumentar o tempo de residência legal dos pais, à data do nascimento, para três anos. Ao invés de reparar historicamente esses jovens/adultos, tal como foi feito com os descendentes do Judeus Sefarditas, prepara-se agora para publicar uma lei que prejudicará não apenas as crianças que nascerão após a publicação da Lei, mas também os milhares de jovens/adultos que nasceram desde 1981 até à data. Acresce que, muitos desses jovens, por desconhecimento, resolveram a sua situação através do pedido de nacionalidade por naturalização. Nacionalidade essa que o Governo propõe que seja retirada como pena acessória. Portanto, caso a proposta avance em relação aos filhos dos estrangeiros nascidos em Portugal, será seguramente um retrocesso social.

De que forma tens acompanhado o debate político sobre esta nova lei, nomeadamente, a discussão parlamentar? Que distorções e omissões te saltam à vista?

Em relação aos filhos de estrangeiros, nascidos em Portugal, o debate tem-se centrado nas crianças que irão nascer, após a publicação da lei, olvidando os efeitos que a mesma produzirá às pessoas que nasceram desde 1981 até à data. De reforçar que, esse jovens-adultos, nascidos em Portugal, têm sido tratados como estrangeiros sendo (legalmente/burocraticamente) impedidos de ter acesso à nacionalidade portuguesa.

Estas mudanças legislativas têm sido vistas como uma resposta à agenda populista de extrema-direita, e não como uma resposta a necessidades/problemas existentes no país. Qual seria, na tua óptica, uma resposta adequada, em termos de política de nacionalidade e porquê?

Na minha opinião, estas mudanças, mascaradas de respostas a essa agenda populista, têm “embebido” o nosso tecido social na “solução” do ódio contra a diferença. Uma das estratégias tem passado pela desumanização do imigrante criando a ideia de que a sua presença é a origem de tudo o que corre mal em Portugal.

Entendes que o caminho legislativo que se está a seguir resulta de uma confusão entre políticas migratórias e de nacionalidade? Uma espécie de travão a “novos portugueses” indesejados?

Sim, tenho esse entendimento, visto que não é a primeira vez que essa estratégia é implementada. No XIX Governo Constitucional (começou em 2012 e terminou em 2015), liderado por Pedro Passos Coelho, também se criou uma confusão entre políticas migratórias e de nacionalidade. Nesse período criaram-se leis que abriram a porta à expulsão de pessoas nascidas em Portugal (filhos de estrangeiros), protegidas constitucionalmente, com base em conceitos indeterminados como a desordem pública.

Considerando a tua experiência com processos de regularização, alguma vez houve em Portugal uma política de imigração de portas escancaradas?

Tenho imensas dificuldades em aceitar essa expressão (portas escancaradas) De esclarecer que, a actual Lei da Estrangeiros foi publicada em 2007. Não obstante, essa expressão (portas escancaradas) apenas ganhou força nos últimos cinco anos com o surgimento do Chega, que passou a utilizar o tema da imigração como arma de arremesso. De salientar que, no momento da organização da Expo 98, construção da ponte Vasco da Gama e anos seguintes, tivemos uma entrada massiva de imigrantes em Portugal, a maioria em situação irregular, mas esses, por questões económicas, foram “acolhidos” sem qualquer dificuldade. Acresce que, com a entrada em vigor da Lei de Estrangeiros (em 2007), milhares de cidadãos migrantes (entre eles os cidadãos indostânicos) ajudaram a resgatar a Segurança Social com um saldo positivo de milhões de euros anuais. Também estes foram bem acolhidos até começarem a trazer, nos últimos anos, as mulheres e os filhos.

O aumento do período de permanência no país para requerer cidadania portuguesa é agravado também pela forma como esse prazo é contado: não a partir da entrega do pedido de legalização, mas apenas quando o mesmo é concedido, algo que se pode arrastar no tempo. Há quem refira a inconstitucionalidade deste preceito. Partindo do princípio que a lei passa nestes termos, há caminho legal para contestar essa exigência?

Em relação a essa questão, acredito estarmos na presença de uma diferença de tratamento perante a lei. Violando assim o princípio da igualdade. Nessa senda, só os tribunais poderiam clarificar essa situação.

Os planos de Artemisa Ferreira para documentar Cabo Verde

Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".

Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".

Apresentação d’ “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, no espaço Mbongi67

Assombra memórias como o pior dos nossos pesadelos: por um lado, vive-se com o receio de que se concretize – ou melhor, que se repita – por outro, faz-se de tudo para o esquecer. Herdeira deste temor colectivo, gerado a partir de um capítulo trágico da História de Cabo Verde, Artemisa Ferreira decidiu confrontá-lo.

O resultado vê-se no documentário “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, filme que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40”, período no qual o arquipélago africano perdeu quase metade da população.

“Este é um passado que não é muito falado. Por isso muitos jovens – e não só – desconhecem a realidade daquilo que foi e ainda é Cabo Verde”, nota a cineasta, quebrando décadas de um pesado silêncio.

“O país passou por uma seca severa, em que a partir do terceiro ano sem chover nada, as pessoas começaram a morrer de fome”.

Quase oito décadas depois, a cabo-verdiana assinala que “a conjuntura internacional mudou, mas a falta de chuva é uma realidade que persiste no país. Por isso, é importante conhecer os efeitos das secas, e encontrar respostas para o futuro”.

Licenciada em Tecnologias de Informação e Comunicação e Mestre em Realização Cinema e Televisão, Artemisa procura dar o seu contributo a partir da sétima arte.

“Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde”.

Identidades e globalidades

O interesse pelo desconhecido levou-a a debruçar-se sobre a realidade dos jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, comunidade com a qual se cruzou durante o Ensino Superior, cumprido em universidades lusas.

Desse encontro resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras.

“Percebi que em Portugal esses jovens não são considerados portugueses, e quando chegam a Cabo Verde também não são considerados cabo-verdianos. Então quis saber como se sentem”.

Entre mundos, a indefinição e os conflitos de identidade acabaram por surpreender Artemisa: enquanto os filhos de pai e mãe cabo-verdianos diziam sentir-se portugueses, aqueles em que um dos progenitores era português manifestavam uma maior identificação com Cabo Verde.

“Havia mais dúvidas naqueles em que ambos os pais eram cabo-verdianos”, sublinha a realizadora.

Depois dessa experiência, documentada em 2013 no âmbito do mestrado, a também escritora e professora universitária apresentou a curta de ficção “Oji”.

A produção, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares, venceu o prémio revelação no Plateau – Festival de Cinema da Praia 2015, e, dois anos depois, conquistou o troféu de melhor montagem na I Mostra Competitiva do Cinema Negro Adélia Sampaio, no Brasil.

Valas coloniais

Agora é com os “Os 47’s - depoimentos que ficaram” que Artemisa nos continua a prender ao grande ecrã.

“A narrativa é construída por entrevistas com pessoas que passaram pela fome, outras que não passaram por isso, e especialistas de diferentes áreas de estudo”, explica a cineasta, que, com esta obra, revela “as diferentes formas de luta dos cabo-verdianos para sobreviver”.

Os relatos incluem o chamado desastre da assistência, eternizado na cidade da Praia, mas não adequadamente memorializado.

"As pessoas vêem o monumento [às Vítimas da Fome e do Desastre da Assistência de 1949], mas não sabem o que representa", lamenta a também professora universitária, de lição voltada para um dos episódios mais desafortunados que marcaram os destinos do país.

"A população ia à procura de apoio, de algo para comer. Nesse local [onde funcionavam os Serviços Cabo-verdianos de Assistência], havia um muro que acabou por ruir e desabou por cima de quem ali estava. Eram crianças, jovens, idosos, grávidas...muita gente".

Os registos, aponta Artemisa, referem cerca de 230 mortes, número que, acredita, peca por defeito: "Tivemos feridos em estado grave que não sobreviveram, e não estão contabilizados".

Nessa época, morria-se sob o jugo colonial português, enquanto a propaganda ocultava os crimes do Estado Novo, regime que mantinha uma política de auxílio zero aos territórios ocupados.

"Segundo alguns relatos, o que Salazar fez na altura foi mandar abrir valas, mais e mais valas para enterrar a população".

A história conta-se n' "Os 47’s - depoimentos que ficaram”, que apresenta, em 90 minutos, mais de 70 testemunhos, reunidos em sete anos de trabalho.

Naufrágios e resistências femininas

Pelo caminho, a cineasta recolheu tanta informação, que não descarta a hipótese de retomar alguns episódios apresentados no documentário.

É o caso, por exemplo, dos naufrágios que, nessa época, acabaram por ajudar a mitigar os horrores da seca. “O mais famoso é o do navio John E. Schmeltzer, que encalhou em Santo Antão”, aponta Artemisa, assinalando que a rota “seguia da Argentina para a Europa, com toneladas e toneladas de milho”.

Ao navegar por este passado de infortúnio, a realizadora percebeu também como as mulheres assumiram um papel fundamental no combate à fome. “É impressionante o que elas fizeram para sobreviver, e para que as famílias sobrevivessem”.

Os testemunhos incluem a história dramática de uma mulher que, durante dias, andou com o filho morto às costas. “Talvez assim pudesse receber um bocadinho mais de alimento”, calcula a realizadora, interessada em aprofundar essa e outras estratégias femininas de resistência.

“Quero levar estes relatos para a literatura”, antecipa, trazendo para a conversa outra expressão do seu trabalho artístico: a escrita.

Autora do livro de poemas “Desejo”, Artemisa também integra a colectânea poética “Cabo Verde-Galiza – Um Abraço Poético”, e, com a obra “Gruta Abençoada”, tornou-se a primeira escritora a publicar um livro inteiro de poesias eróticas em Cabo Verde.

Apesar de algumas críticas e resistências, a realizadora conta que o texto inspirou um grupo teatral de São Vicente a apresentar uma peça sonora.

“Somos conservadores quando falamos publicamente, mas não quando estamos nas esquinas com os amigos”, diz, afastando da sua abordagem leituras pornográficas.

“Não associo o erotismo à parte sexual ou carnal, mas sim ao belo. Para mim, tudo o que é belo é erótico”.

Inspiração literária

Entre os livros e o grande ecrã, o caminho de criação artística também encontra no ensino uma via de expressão.

“Trabalho com os meus alunos a adaptação da literatura cabo-verdiana para o cinema”, adianta Artemisa, professora na Universidade de Cabo Verde- UniCV.

No último ano lectivo, por exemplo, a obra “Mornas eram as noites”, de Dina Salústio, deu o mote para a apresentação de quase 12 documentários.

A inspiração literária promete ganhar expressão também na cinematografia da escritora, que está a trabalhar numa docuficção.

O projecto deverá concretizar-se através da Ceiba Produções, empresa criada por Artemisa para implementar as suas propostas na área audiovisual.

Os planos, revela a realizadora, incluem um documentário sobre o músico Renato Cardoso, já em construção.

Igualmente em movimento está a afirmação e consolidação da presença feminina neste sector. "Reunimos um grupo de nove mulheres, e criámos um espaço para nos apoiarmos no desenvolvimento dos nossos projectos".

Nasceu assim o “Koletivu Nhanha”, baptizado à letra da identidade de uma antiga combatente: Ana da Veiga, que liderou a chamada Revolta de Ribeirão Manuel, no início do século XX.

Popularizada Nhanha Bongolon, tornou-se um símbolo da força e resistência feminina contra a opressão colonial. Agora também activo na luta pela igualdade de género. Dentro e fora do grande ecrã.

À procura de Mário Pinto de Andrade, numa via de encontro com Sarah Maldoror

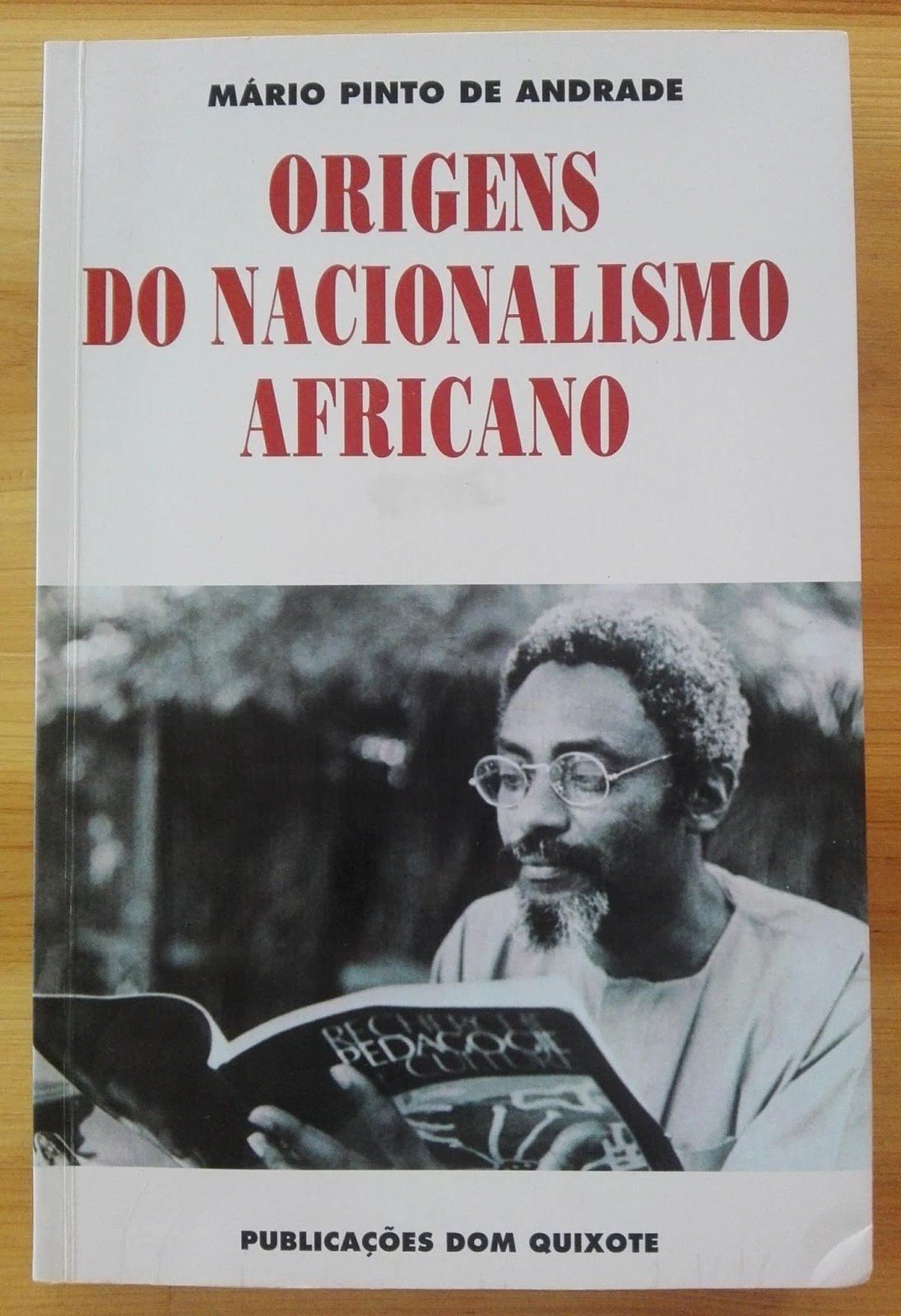

Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”.

Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”. A destacada herança ganha expressão a partir das actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”, um dos temas abordados na conversa com Henda, que, no final de 2024, após décadas em Angola, se mudou para Portugal. “Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, explica, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah. “Até 2026 já temos a agenda cheia”, conta a economista e socióloga, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029). “Acho impressionante a sua cumplicidade. Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.” O que ainda falta contar?

Henda Ducados, imagem da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”

Estava sempre agarrado a um livro, embrenhado em torrentes de leituras, anotações e pensamentos, num quotidiano que também não dispensava caminhadas para desanuviar e arrumar ideias. “Tenho essa memória muito vívida: o Mário era um homem de rituais”, recorda Henda Ducados, desfiando lembranças familiares que fazem parte da nossa História colectiva.

Filha de Mário Pinto de Andrade e Sarah Maldoror, a economista e socióloga dedica-se, em conjunto com a irmã, Annouchka de Andrade, a compilar, preservar e divulgar o legado dos pais. Ou melhor: de Mário e de Sarah.

“Nunca me referi ao Mário como pai, nem à Sarah como mãe, porque fomos educadas assim”, explica, afastando desse tratamento qualquer leitura de distanciamento. “O afecto está cá quando falo neles. Simplesmente na nossa casa o hábito era diferente”.

Além de uma infância rodeada de livros, Henda recorda algumas peripécias próprias das lutas na clandestinidade.

“Cada sítio onde vivemos está associado a um evento histórico, e eu acho isso bastante interessante”, nota, começando pelo seu local de nascimento: Marrocos.

“Rabat [a capital] era a sede do Secretariado-Geral da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP)”, assinala, antes de apontar para a localização seguinte: Argélia.

“Foi o palco das revoluções: todos os movimentos nacionalistas tiveram um escritório e uma presença muito grande lá. Lembro-me que a nossa casa estava sempre cheia de pessoas a ir a vir, e que um dos líderes do americano Black Panther, o Eldridge Cleaver, era nosso vizinho”.

O ultimato argelino

Com a recordação de Cleaver assaltam memórias do génio materno: “Uma vez, a Sarah disse-lhe: podes entrar, mas nada de confusão aqui! Faz o favor de deixar a tua arma à porta, porque eu tenho filhas.”

A passagem pela Argélia acabou, contudo, por ficar marcada por outro ultimato: 24 horas para abandonar o território.

“A nossa saída do país foi dramática, porque a Sarah tinha ido à Guiné-Bissau, a convite do Amílcar Cabral, para fazer um filme sobre a luta do país. Lá no terreno, ela mudou o rumo do filme, porque viu que as mulheres tinham um papel muito importante. Então, filmou o trabalho das mulheres, e quando voltou a Argélia, houve uma polémica com o responsável”, descreve Henda, explicando que, embora a produção incidisse sobre o combate guineense, era financiada pela Frente de Libertação Nacional argelina.

“Não gostaram do resultado. Mas não foi isso que levou a Sarah a ser expulsa. Ela infelizmente não se conseguiu conter, insultou um general e acabou presa, com ordem para deixar o território”.

O episódio, que não teve um desfecho pior porque havia a influência de Mário, precipitou a mudança de mãe e filhas para Paris, onde acabaram por se estabelecer.

Para trás ficaram as imagens da discórdia, sem que, contudo, tenham sido esquecidas.

“Hoje esse filme está perdido, mas, recentemente, a minha irmã foi a Argélia, e fez um bom contacto ao nível do Exército, e ao nível da Cinemateca, para ver se conseguimos recuperar a película”.

Compreender Angola, pela escrita de Obama

A diligência faz parte do compromisso de preservação do legado paterno e materno, assumido pelas duas herdeiras.

“Na verdade, respondemos a uma demanda que tem sido excepcional”, conta Henda, assinalando o crescente interesse que a “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” tem despertado em todo o mundo.

“Criámos o projecto em 2020, quando a Sarah faleceu”, recua a economista, na altura ainda a residir em Luanda, destino que se impôs na sua trajectória há mais de três décadas.

“Foi uma escolha um pouco natural, porque o Mário tinha falecido em 1990, e, nessa altura, eu fui a Angola pela primeira vez, para o funeral”. A dolorosa experiência da perda acabou, dois anos depois, por precipitar a mudança.

“Quando acabei os meus estudos, em Chicago, disse: e agora? De repente, tive um grito interior, e senti que era necessário ir”.

O propósito da viagem, que durante muito tempo Henda não conseguiu explicar, revelou-se a partir de uma leitura. “Pode parecer anedótico, mas foi assim mesmo: eu estava a ler o livro do Obama, “Dreams of my Father”, e há uma parte, no fim da viagem que ele fez ao Quénia, em que está nas ruas de Nairobi, já preparado para regressar aos EUA, e sente o pai, consegue vê-lo num engraxador de rua, num motorista de táxi. E no fundo é isso…quando estive em Angola, senti-me mais próxima do Mário”.

A par do reforço da ligação ancestral, a também socióloga aproveitou a temporada angolana para co-fundar a Rede Mulher, aprofundar conhecimentos em microcrédito e descobrir novos sentimentos de pertença.

“É interessante porque quando o Obama chegou ao Quénia, pela primeira vez ninguém questionou o nome dele, que foi pronunciado como deve ser. Isso também aconteceu comigo”.

Apesar de o pai lhe ter explicado a escolha do seu nome – “sempre me disse que era saudade, não só de Angola, mas da mãe –, em Angola, Henda ganhou nova força identitária. Como num processo de renascimento.

“O óbito do Mário foi tão violento que essa foi uma forma de me curar”.

Mais do que lidar com o impacto da morte paterna – “perdi aí alguém muito chegado pela primeira vez” –, a economista reconhece agora que carregava, de forma inconsciente, o peso de não ter resposta a algumas questões, em relação ao percurso do pai, e a necessidade de conhecer as origens.

Legado na agenda

Hoje fixada em Lisboa, Henda explica que como Annouchka vive em Paris, a sua mudança para Portugal permite uma maior partilha de responsabilidades, na dinamização da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”.

“Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, sublinha, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah.

“Até 2026 já temos a agenda cheia”, nota, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029).

Para este ano, as novidades passam pela reedição, pela Letra Livre, da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”, e por um colóquio sobre o líder histórico, a acontecer em Junho na cidade brasileira de São Paulo.

Também em 2025 – em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe – está na calha o lançamento de uma compilação de textos do destacado pan-africanista, que sucede à estreia, em 2024, do documentário “Mário”, do americano Billy Woodberry.

“O filme é interessante porque retrata a vida do Mário, mas apenas dimensão política. Eu fiquei com a sede de querer ver mais do poeta, do humanista e do intelectual e pensador”, admite Henda, empenhada em dar a conhecer mais do pai.

Por exemplo, conta, “muita gente não sabe que o Mário ajudou a Sarah a escrever os seus primeiros dois filmes: Monangambé e Sambizanga. Mas foi ele que escreveu os diálogos, e que ajudou no roteiro”.

Amor de emancipação

A colaboração reflete uma das dimensões que, para a filha, importa aprofundar: “Eu acho essa parte da cumplicidade impressionante, porque é a cumplicidade de uma pessoa que não é africana, como a Sarah, que descobriu e abraçou a literatura angolana com ele, e abraçou a causa do movimento de libertação”.