HISTÓRIAS

A democracia somos nós, a anti-democracia também. O que o futuro nos reserva?

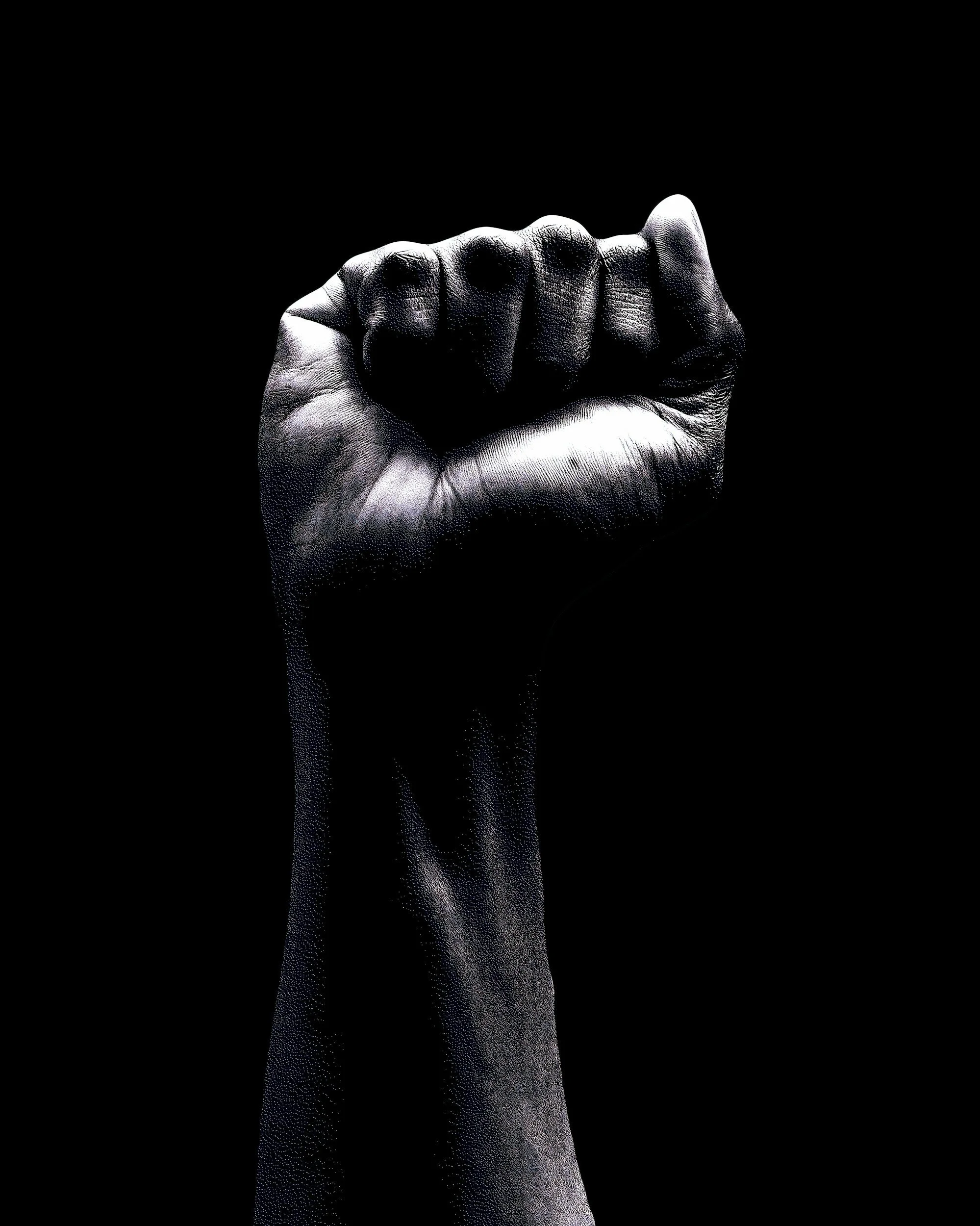

Numa acção de campanha de Catarina Martins, candidata que tem o meu apoio à Presidência da República, tive a oportunidade de fazer uma intervenção sobre o momento político que vivemos, de recuo democrático e avanço fascista. Aconteceu no passado dia 8, no Clube União Banheirense "O Chinquilho", na Moita, e partilho agora, em vésperas de eleições, a minha intervenção, para recordar que a Democracia somos nós. Votemos por ela! Eu voto com a Catarina! Para que Viva a Democracia.

Numa acção de campanha de Catarina Martins, candidata que tem o meu apoio à Presidência da República, tive a oportunidade de fazer uma intervenção sobre o momento político que vivemos, de recuo democrático e avanço fascista. Aconteceu no passado dia 8, no Clube União Banheirense "O Chinquilho", na Moita, e partilho agora, em vésperas de eleições, a minha intervenção, para recordar que a Democracia somos nós. Votemos por ela! Eu voto com a Catarina! Para que Viva a Democracia.

Estou contigo nesta campanha, Catarina, porque sei – aliás, sabemos – que não é de mentalidades individualistas e egóicas que Portugal precisa. O país precisa de colectivo, e ele constrói-se todos os dias com a nossa participação.

A Democracia somos nós.

E ela será tão mais forte, quão mais capazes formos de construir colectivo, agregando – e não segregando – todas as diferenças que compõem a nossa sociedade.

A Democracia somos nós.

E ela continuará a definhar se insistirmos na ideia do outro como ameaça, na narrativa do diferente como menos humano, e em modelos de sociedade onde a exigência de desempenho laboral se sobrepõe ao empenho em defesa da existência humana.

A Democracia somos nós.

Defendê-la exige participação, muito além dos actos eleitorais. É no dia a dia, em casa, nos transportes públicos, nas escolas, nos hospitais, nas ruas, nas redes sociais, em todos os espaços da nossa vida que os valores da democracia têm de ser concretizados e consolidados.

Se hoje enfrentamos a maior ameaça à nossa democracia, e a democracia somos nós, isso significa que está nas nossas mãos protegê-la.

Infelizmente, não é isso que temos feito enquanto país.

De ciclo em ciclo político, o que se observa é que cada vez mais de nós ficam de fora das preocupações de quem tem o dever de incluir todas as pessoas.

Por isso mesmo, a anti-democracia também somos nós. Os que por não serem directamente visados, se resignam diante do racismo, da xenofobia, da misoginia, lgbtfobia e todas as manifestações contra o direito a ser.

A anti-democracia também somos nós. Os que diante da precarização das condições de trabalho, da redução dos salários, especulação imobiliária e aumento do custo de vida culpam os mais vulneráveis e idolatram os responsáveis.

A anti-democracia também somos nós. Os que negam a existência de barreiras estruturais que mantêm pessoas negras e ciganas afastadas do exercício da cidadania, e vedam a nacionalidade a quem nasceu em Portugal.

Se a democracia somos nós, e a anti-democracia também, o que é que o futuro nos reserva como país?

Acredito que a resposta a esta pergunta passa, com importância decisiva, pelas presidenciais do próximo dia 18.

Também por isso estou aqui. Contigo Catarina, e com todas as pessoas que querem que a Democracia resista a todas as ameaças.

Numa altura em que temos um governo alinhado à extrema-direita, com propostas de normas anti-constitucionais e conivente com políticas imperialistas, é vital impedir que a Presidência da República esteja, também ela, ao serviço da anti-democracia.

Nunca, como hoje, precisámos tanto de uma chefia de Estado que actue em defesa da Constituição da República e, já agora, do Direito Internacional.

Estou contigo, Catarina, porque sei que, mais do que respeitar os princípios fundadores da nossa Democracia, tu lutas para que eles se cumpram.

Desde logo o princípio da igualdade, que consagra que “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”.

À luz do mesmo princípio, “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual”.

Ainda estamos longe de cumprir este princípio, mas ele é tão estruturante para a vida democrática que desistir dele é desistir da Democracia.

Eu não desisto. E também por isso estou aqui. Contigo, Catarina.

Não desisto, porque assumo o dever de honrar quem me antecedeu, quem deu a vida para que hoje eu esteja aqui, em liberdade, com direito de voto e agência política.

Não desisto porque acredito que um país melhor, coeso e fraterno é possível, com consciência e mobilização colectiva.

Não desisto porque a luta pela igualdade é a luta pela vida.

Neste 2026, que marca os 50 anos da nossa Constituição e 100 desde o golpe militar que impôs a ditadura, somos desafiados a escolher entre as trevas do passado, e novos dias inteiros e limpos. Entre a democracia e a anti-democracia. Entre a vida e a morte.

Eu voto contigo Catarina. Pela Vida, pela Democracia, reiterando que ela não existe sem igualdade.

Viva a Democracia!

Mais do que “votar em”, no próximo dia 18 eu “votarei com” Catarina Martins

O ano começa com mais um repto democrático. No próximo dia 18 de Janeiro teremos eleições presidenciais e, nunca como agora, importa perceber que o cargo em disputa não é decorativo, ao contrário do que outros ciclos políticos possam ter sugerido. Hoje é a defesa da própria Constituição da República que está em disputa, perante o avanço da extrema-direita no Parlamento e no Governo. Embora os alertas à anti-democratização do país não venham de hoje, eles agravam-se dia após dia, por terem sido repetidamente desvalorizados e até ignorados. Como se Portugal beneficiasse de um estatuto de excepcionalidade, fruto da particularidade de terem sido os militares a libertar a nação do fascismo. Neste 2026 que agora se inicia, desejo que sejamos capazes de defender o nosso Estado de Direito Democrático, votando uns com os outros, com quem, como nós, luta por um país digno para todas as pessoas. Catarina Martins é a minha escolha presidencial, e este texto a expressão pública do meu apoio. Votemos pela nossa Democracia.

O ano começa com mais um repto democrático. No próximo dia 18 de Janeiro teremos eleições presidenciais e, nunca como agora, importa perceber que o cargo em disputa não é decorativo, ao contrário do que outros ciclos políticos possam ter sugerido. Hoje é a defesa da própria Constituição da República que está em disputa, perante o avanço da extrema-direita no Parlamento e no Governo. Embora os alertas à anti-democratização do país não venham de hoje, eles agravam-se dia após dia, por terem sido repetidamente desvalorizados e até ignorados. Como se Portugal beneficiasse de um estatuto de excepcionalidade, fruto da particularidade de terem sido os militares a libertar a nação do fascismo. Neste 2026 que agora se inicia, desejo que sejamos capazes de defender o nosso Estado de Direito Democrático, votando uns com os outros, com quem, como nós, luta por um país digno para todas as pessoas. Catarina Martins é a minha escolha presidencial, e este texto a expressão pública do meu apoio. Votemos pela nossa Democracia.

Neste 1.º de Janeiro de 2026, proponho-me imaginar não apenas os próximos 364 dias, mas os cinco anos que temos pela frente. Faço-o na primeira pessoa do plural porque o mundo e o país que idealizo constrói-se colectivamente, sem muros nem fronteiras humanas, e com mais Democracia.

“Uma Democracia forte que ocupa todos os lugares das nossas vidas, nas escolas, nas empresas, nos bairros”, à letra do compromisso que assume Catarina Martins, e que me alia à sua candidatura à Presidência da República.

Mais do que “votar em”, no próximo dia 18 eu “votarei com”, posicionando-me do lado da candidata que, com todas as pessoas, seja onde for, luta por um país mais livre, justo e fraterno.

Vejo-a fazê-lo em múltiplas frentes, todos os dias, e não apenas a cada ciclo eleitoral. Vejo-a fazê-lo em defesa do nosso direito à habitação; pela continuidade e melhoria do nosso Serviço Nacional de Saúde; em nome da valorização do sector cultural; no combate ao racismo, xenofobia e todas as formas de discriminação; pela salvaguarda dos nossos direitos trabalhistas, estudantis e tantos mais. Vejo-a fazer, e não apenas prometer.

Esta é uma intervenção que nos aproxima, porque sei que as pessoas de palavra são aquelas que cumprem – e se cumprem – com a força da acção.

Reconheço na Catarina a rara e cada vez mais valiosa capacidade de dialogar e encontrar convergências políticas, sem perder de vista a promoção e protecção da igualdade e dignidade humanas, inegociáveis.

Como ela, e com ela, defendo que “temos em nós a força para o fazer”. Uma força tão mais consequente quão mais conscientes estivermos do valor da nossa Democracia, e da importância de a defendermos sem reservas.

Por isso, neste 1.º de Janeiro de 2026, ao imaginar os próximos 364 dias – em que elegeremos um(a) novo(a) Chefe de Estado –, e ao visualizar os anos que temos pela frente, antecipo a urgência de reflectirmos sobre o que está em jogo nestas Presidenciais. Pensemos no quanto a nossa Constituição, documento que todas as forças partidárias deveriam reconhecer e proteger como basilar, parece existir (e resistir) apenas 'à condição'.

E enquanto se dissemina a narrativa de que a quase cinquentenária Lei Fundamental precisa de ser revista, em vez de cumprida, quem nos defende de um novo e derradeiro não-é-não-que-afinal-é-sim?

"Temos em nós a força para o fazer”, nunca é demais repetir.

Mas isso exige que sonhemos juntos o nosso futuro, que em vez de ‘votarmos em’, ou ‘votarmos contra’, sejamos capazes de ‘votar uns com os outros’, por um Portugal com todas as vozes e para todas as pessoas. Exactamente como nos propõe Catarina Martins, a candidata que conjuga a vida, Portugal e a política no plural. Eu voto com o mesmo compromisso colectivo. Votemos todos. Uns com os outros. Com a Catarina.

“Racismo: uma descolonização em curso”

Ao saber da existência do “Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia” que, a partir de 2025, será atribuído anualmente pela Assembleia da República, não resisti a concorrer. Desde logo porque considero que o meu trabalho contribui, ao encontro do que a distinção se propõe reconhecer, “para a formação da opinião pública, em total liberdade e diversidade de opiniões, no respeito dos valores democráticos, contribuindo dessa forma para o robustecimento da democracia em Portugal e no mundo”. Não é um trabalho isolado, é uma prática, e, por isso mesmo, fui a jogo na opção “relato de actividades”, desconfiada de que talvez seja uma via reservada a organizações não governamentais. Em todo o caso, avancei, e no final da semana passada, fiquei a saber que a jornalista Sofia Craveiro foi a vencedora, com a série de artigos “Arquivos de Media — Memória Sem Garantia de Preservação”, que vale a pena ler, enquanto a historiadora Ângela Coutinho recebeu uma menção honrosa pelo seu “Dossier África”, que vale a pena ouvir. Ficou, assim, demonstrado que, para o júri, o dever de memória merece atenção e premiação, tal como a promoção da participação cívica, distinguida numa segunda menção honrosa, atribuída à associação MyPolis. Espero, por isso, que nas futuras edições do Prémio se compreenda o quanto uma memória colectiva selectiva, como o é a portuguesa, tem fracturado a nossa democracia. Até lá, parabéns, à Sofia pela merecida distinção, e também à Ângela e à MyPolis. Para minha memória, partilho convosco a sinopse que submeti para enquadrar a minha candidatura, composta por um livro (Força Africana), vários textos publicados no Afrolink, um artigo integrado numa publicação académica, e outro numa edição alusiva aos 50 anos do 25 de Abril. Gravei o texto como: “Racismo: uma descolonização em curso”.

Ao saber da existência do “Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia” que, a partir deste 2025, será atribuído anualmente pela Assembleia da República, não resisti a concorrer. Desde logo porque considero que o meu trabalho contribui, ao encontro do que a distinção se propõe reconhecer, “para a formação da opinião pública, em total liberdade e diversidade de opiniões, no respeito dos valores democráticos, contribuindo dessa forma para o robustecimento da democracia em Portugal e no mundo”. Não é um trabalho isolado, é uma prática, e, por isso mesmo, fui a jogo na opção “relato de actividades”, desconfiada de que talvez seja uma via reservada a organizações não governamentais. Em todo o caso, avancei, e no final da semana passada, fiquei a saber que a jornalista Sofia Craveiro foi a vencedora, com a série de artigos “Arquivos de Media — Memória Sem Garantia de Preservação”, que vale a pena ler, enquanto a historiadora Ângela Coutinho recebeu uma menção honrosa pelo seu “Dossier África”, que vale a pena ouvir. Ficou, assim, demonstrado que, para o júri, o dever de memória merece atenção e premiação, tal como a promoção da participação cívica, distinguida numa segunda menção honrosa, atribuída à associação MyPolis. Espero, por isso, que nas futuras edições do Prémio se compreenda o quanto uma memória colectiva selectiva, como o é a portuguesa, tem fracturado a nossa democracia. Até lá, parabéns, à Sofia pela merecida distinção, e também à Ângela e à MyPolis. Para minha memória, partilho convosco a sinopse que submeti para enquadrar a minha candidatura, composta por um livro (Força Africana), vários textos publicados no Afrolink, um artigo integrado numa publicação académica, e outro numa edição alusiva aos 50 anos do 25 de Abril. Gravei o texto como: “Racismo: uma descolonização em curso”.

Imprimo a esta sinopse o título do recém-estreado documentário da jornalista Joana Gorjão Henriques, co-realizado por Mariana Godet.

“Racismo: uma descolonização em curso” dá continuidade audiovisual a uma série de reportagens escritas para o diário Público, transformado, por força do trabalho incansável da Joana, num oásis mediático no deserto nacional de literacia e memória racial.

Como ex-titular da carteira profissional de jornalista, filha de moçambicanos, neta de sino e luso-moçambicanos, bisneta de chineses e portugueses, conheço bem esse deserto porque o sinto na pele.

Apesar de viver em Portugal desde os meus dois-quase-três anos, e embora tenha adquirido a nacionalidade dos meus bisavós paternos, originários de Almacave, nunca me senti portuguesa.

Não por desejo de autoexclusão ou incapacidade cultural de integração – narrativas que têm acentuado os discursos anti-imigração –, mas porque todos os espaços que frequentei e frequento me devolvem despertença.

Ser uma pessoa negra em Portugal era e continua a ser sinónimo de imparidade humana.

Poupo-vos aos tomos de agressões racistas que pesam sobre a minha história, e salto logo para o chão a que me agarrei: o conhecimento.

Percebi cedo que ser boa aluna me tornava uma “negra melhor” – menos desigual do que os outros negros, mas ainda assim nunca igual. Mais tarde, já licenciada e inserida no mercado de trabalho, percebi que nem mesmo sendo a melhor profissional da equipa teria hipóteses de progressão. Escrevi sobre isso aqui, não por um qualquer surto de vitimismo, mas por dever cívico e compromisso democrático.

Se hoje me dedico à criação e promoção de narrativas e protagonismos negros, sobretudo através da literatura infanto-juvenil e da produção de conteúdos de matriz jornalística, é por reconhecer o poder da Educação e da Informação para transformar o mundo.

Quando escrevo, palestro e capacito grupos sobre racismo, não o faço para dividir, agredir ou transgredir. Faço-o em defesa da nossa Humanidade, historicamente constrangida por fronteiras raciais.

Cinquenta e um anos depois da Revolução que ditou o fim do regime colonial português, o que reconhecemos desse passado? Quantas vozes foram e continuam a ser silenciadas? Quem tem medo de confrontar o racismo?

Temos de falar! Todos, todos, todos. E eu assumo, a cada projecto que crio, a minha voz. Com a Força Africana proponho-me, conforme assinado no prefácio desta aventura, construir “personagens com os quais as crianças negras se podem identificar – favorecendo a sua auto-estima e sentimento de integração”. Ao mesmo tempo, esta é uma história que permite “que todas as crianças incluam no imaginário heróis e heroínas étnica e racialmente diferentes, desencorajando atitudes de superioridade de uns sobre os outros”.

A humanização e afirmação positiva da presença negra no mundo, marca da Força Africana, estende-se aos conteúdos publicados pela rede Afrolink, promotora da diversidade, equidade e inclusão na sociedade portuguesa. Com o mesmo propósito, nasceu O Tal Podcast, concretizado como um “espaço de ligações humanas”, enraizado na convicção de que “sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências aproximamo-nos”.

Sei que ainda estamos longe, mas também sei que não nos falta caminho para fazer juntos. Aproximemo-nos!

Voando com o inimigo: quem vê o 25 de Abril, a luta contra o fascismo e José Afonso como um ataque?

“Em política não há inimigos, mas sim adversários”. Com algumas adaptações, em diferentes geografias, épocas e línguas, a frase tem sido utilizada para expressar a urbanidade que deve reger o jogo democrático, demarcando-o do terreno de guerra. De um lado há diálogo, debate e construção, dentro de regras que todos aceitam respeitar; do outro impera a violência, a destruição humana e o culto da morte. Esta política de agressão está a impor-se em Portugal, a partir da normalização do Chega que, diariamente, a cada intervenção, declara guerra à Democracia, criminaliza grupos de pessoas, e empurra o país para um abismo fascista. Na última terça-feira, 9, num voo da TAP com partida em Lisboa e em direcção a Bruxelas, uma comitiva desse partido disparou insultos racistas e xenófobos contra pessoas negras que seguiam nessa viagem. Avessos ao cumprimento das mais elementares regras de vida em sociedade, deputados e assessores da extrema-direita parlamentar, liderados por Pedro Pinto – para quem a Polícia em Portugal deve matar mais –, passaram o voo a incomodar-me a mim e a outros passageiros, num coro de grunhidos que escalou no momento da aterragem em Bruxelas. Tudo porque, em protesto, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução do “Grândola, Vila Morena”. Em momento algum me dirigi aos agressores em série que, automaticamente, concertaram urros racistas para me silenciar. Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia, entoava a composição de José Afonso, quando Pedro Pinto, igual a si próprio, lhe dirigiu insultos racistas, encerrados com a “ordem”, verbalizada e gesticulada, para se calar. Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, o Chega fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima. Nós não temos um vídeo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?

“Em política não há inimigos, mas sim adversários”. Com algumas adaptações, em diferentes geografias, épocas e línguas, a frase tem sido utilizada para expressar a urbanidade que deve reger o jogo democrático, demarcando-o do terreno de guerra. De um lado há diálogo, debate e construção, dentro de regras que todos aceitam respeitar; do outro impera a violência, a destruição humana e o culto da morte. Esta política de agressão está a impor-se em Portugal, a partir da normalização do Chega que, diariamente, a cada intervenção, declara guerra à Democracia, criminaliza grupos de pessoas, e empurra o país para um abismo fascista. Na última terça-feira, 9, num voo da TAP com partida em Lisboa e em direcção a Bruxelas, uma comitiva desse partido disparou insultos racistas e xenófobos contra pessoas negras que seguiam nessa viagem. Avessos ao cumprimento das mais elementares regras de vida em sociedade, deputados e assessores da extrema-direita parlamentar, liderados por Pedro Pinto – para quem a Polícia em Portugal deve matar mais –, passaram o voo a incomodar-me a mim e a outros passageiros, num coro de grunhidos que escalou no momento da aterragem em Bruxelas. Tudo porque, em protesto, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução do “Grândola, Vila Morena”. Em momento algum me dirigi aos agressores em série que, automaticamente, concertaram urros racistas para me silenciar. Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia, entoava a composição de José Afonso quando Pedro Pinto, igual a si próprio, lhe dirigiu insultos racistas, encerrados com a “ordem”, verbalizada e gesticulada, para se calar. Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, o Chega fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima. Nós não temos um vídeo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?

Trocam esgares de impaciência, entrecortados com sons de desdém, perante a entrada de um passageiro com mobilidade condicionada. Soltam impropérios racistas, como “até parece que já chegamos a África”, e declaram, orgulhosamente, o ódio que os move: “Os portugueses escolheram-nos. Acabou a mama da esquerdalha”.

Pelo caminho, entre idas e vindas à casa de banho, também se entretêm a bloquear o corredor – qual gangue que impõe um infantil ritual de passagem –, e não se coíbem mesmo de ensaiar vocalizações de símios.

Estão sentados atrás de mim, no voo TAP 640 que, na passada terça-feira, 9, saiu de Lisboa em direcção a Bruxelas, e fazem questão de dar nas vistas, gerar ruído e provocar, a exemplo do que fazem na Assembleia da República, nas televisões e ruas do país.

À cabeça têm o seu líder parlamentar, Pedro Pinto, o mesmo que incitou à violência policial ao defender, na ressaca do homicídio de Odair Moniz – às mãos de um agente da PSP –, que se os polícias “disparassem mais a matar, o país estava mais na ordem”.

Foi diante desse estado de perturbação – que, segundo relatos de outros passageiros, começou na porta de embarque, com exigências de prioridade indevidas – que, no momento da aterragem em Bruxelas, projectei comigo a força das ruas, num sonoro “25 de Abril Sempre, fascismo nunca mais”, e acompanhei o momento com a reprodução, no telemóvel, do “Grândola, Vila Morena”.

Seguiu-se um coro de grunhidos, que escalou no confronto com Miguel Cardoso, que seguia comigo num grupo que viajou a convite da Representação Portuguesa da Comissão Europeia.

Abro aqui um parêntesis para lembrar que não é a primeira vez que Miguel, director executivo da Black Europeans e coordenador nacional desta organização, enfrenta ataques racistas do Chega.

Em Setembro, André Ventura usou as redes sociais para acusar a Black Europeans de organizar um encontro com “o dinheiro dos contribuintes”, que estaria a ser desviado de gastos na saúde, justiça, habitação e pensões. “É nestas porcarias que andamos a esbanjar recursos públicos”, publicou Ventura, pronta e cabalmente desmentido.

Meses depois, Miguel Cardoso volta a estar no centro dos ataques do Chega, desta vez por ter entoado o “Grândola, Vila Morena” diante de uma comitiva do partido, e por ter ousado desacatar a ‘ordem’ verbalizada e gesticulada por Pedro Pinto para se calar.

Os confrontos envolveram intervenção policial e, sem surpresa, a extrema-direita parlamentar fabricou a sua ficção dos acontecimentos, a partir de um vídeo cirurgicamente editado para se arrogar de vítima.

Nós não temos um vídeo, porque estávamos na linha de fogo, mas pergunto-me: quem, para além da Justiça portuguesa, precisa de mais provas para concluir que estamos diante de militantes do ódio, e inimigos da Democracia?

Enquanto revisito as turbulências do voo, assinalo que o comandante se limitou a cumprir o protocolo designado para estas situações – não se trata de tomar partido –, e acrescento uma nota de esperança: a queixa apresentada às autoridades belgas parece ter caminho para avançar, num ordenamento jurídico que, ao que tudo indica, leva a sério a gravação e publicação indevida da imagem de terceiros.

Por cá, a horda de ameaças racistas disparadas online contra o Miguel persiste, e todas estão a ser devidamente investigadas.

Aconteça o que acontecer, salta à evidência o repúdio que a exaltação do 25 de Abril, da luta anti-facista, e da composição de José Afonso provocam à extrema-direita parlamentar. E isso, por mais votos que se conte, não tem nada de democrático.

Em nome da liberdade, não da repressão: uma resposta feminista à proibição da burca

O Parlamento aprovou hoje, na generalidade, o projecto de lei que proíbe o uso, em espaços públicos, de “de roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto", designação onde se incluem as burcas. A proposta, do Chega passou com o apoio do PSD, Iniciativa Liberal e CDS e contou com votos contra do PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda. PAN e JPP abstiveram-se. “Enquanto mulher feminista e deputada socialista”, Eva Cruzeiro explica, neste artigo de opinião que o Afrolink publica, porque se recusa “a aceitar que a emancipação das mulheres seja invocada para legislar contra elas”. “Esta medida não protege as mulheres muçulmanas, silencia-as. Não promove liberdade, impõe exclusão. Não defende os seus direitos, criminaliza a sua diferença”.

O Parlamento aprovou hoje, na generalidade, o projecto de lei que proíbe o uso, em espaços públicos, de “de roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto", designação onde se incluem as burcas. A proposta, do Chega passou com o apoio do PSD, Iniciativa Liberal e CDS e contou com votos contra do PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda. PAN e JPP abstiveram-se. “Enquanto mulher feminista e deputada socialista”, Eva Cruzeiro explica, neste artigo de opinião que o Afrolink publica, porque se recusa “a aceitar que a emancipação das mulheres seja invocada para legislar contra elas”. “Esta medida não protege as mulheres muçulmanas, silencia-as. Não promove liberdade, impõe exclusão. Não defende os seus direitos, criminaliza a sua diferença”.

Texto de Eva Cruzeiro

A aprovação do projeto que proíbe o uso da burca em espaço público, apresentado pelo Chega e viabilizado pelos votos do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS, constitui um grave retrocesso nos valores de liberdade, igualdade e inclusão que devem sustentar qualquer democracia plural.

Enquanto mulher feminista e deputada socialista, recuso-me a aceitar que a emancipação das mulheres seja invocada para legislar contra elas. Esta medida não protege as mulheres muçulmanas, silencia-as. Não promove liberdade, impõe exclusão. Não defende os seus direitos, criminaliza a sua diferença.

A imposição sobre o modo como as mulheres se vestem, seja por obrigatoriedade ou por proibição, é sempre uma forma de controlo sobre os seus corpos. Quando o Estado define o que uma mulher pode ou não usar, está a perpetuar o mesmo tipo de opressão que, em outras geografias, condenamos.

Não podemos permitir que o feminismo seja instrumentalizado por discursos da extrema-direita para justificar medidas islamofóbicas. A luta feminista é, e sempre será, uma luta pela liberdade de todas as mulheres, incluindo as que não se enquadram nos padrões culturais ocidentais. O verdadeiro feminismo não impõe libertações por decreto. Escuta, respeita e apoia.

Proibir a burca coloca as mulheres muçulmanas numa encruzilhada injusta. Ou abandonam os seus princípios religiosos e culturais ou são excluídas da vida pública. Para muitas, isso poderá significar deixar de sair à rua, deixar de estudar ou de trabalhar. Em vez de promover integração, esta medida acentua a invisibilização.

Este não é um debate sério sobre segurança, é uma falsa solução para problemas que não se resolvem com proibições. É também um ataque à liberdade religiosa, à autodeterminação e à dignidade de milhares de mulheres que fazem parte da nossa sociedade.

Quantas mulheres portuguesas muçulmanas foram ouvidas na construção desta proposta? Quantas foram chamadas a opinar sobre uma medida que afetará diretamente as suas vidas?

Há quem diga que estas mulheres muçulmanas não conseguem denunciar ou reclamar por causa das condicionantes religiosas, culturais, familiares ou da dependência económica. Mas o mesmo acontece com muitas mulheres cristãs que, em contexto de violência doméstica ou até de violação dentro do casamento, também permanecem em silêncio, por medo, por vergonha, por isolamento ou por pressão social. E nem por isso propomos proibir o casamento cristão ou legislar contra a vida familiar tradicional. O que fazemos, ou deveríamos fazer, é garantir apoio, criar condições reais de autonomia, ouvir as mulheres e agir com responsabilidade. Isso implica desenvolver políticas públicas de informação e consciencialização, investir em canais seguros de denúncia e reforçar redes de apoio psicológico, jurídico, habitacional e económico, tanto do Estado como da sociedade civil. Só assim podemos criar alternativas concretas de libertação, em vez de impor restrições que apenas reforçam o isolamento e o estigma.

Se há mulheres a usar burca contra a sua vontade em Portugal, é nosso dever agir, como agimos em relação a qualquer forma de opressão. Para isso, devemos reforçar mecanismos de apoio, criar linhas de denúncia seguras, investir em respostas de proteção e empoderamento. Mas quando existem mulheres que usam burca por sua livre e consciente vontade e lhes é proibido fazê-lo, estamos a limitar a sua liberdade.

Pessoalmente, posso não me rever no uso da burca. Mas os meus gostos, convicções ou referências culturais não podem justificar a imposição de normas sobre os outros. E o mesmo se aplica em sentido inverso. Liberdade é isso, o direito de cada um existir plenamente, desde que sem causar dano ao outro.

Devemos apoiar todas as mulheres, e não legislar contra algumas. Precisamos de mais escuta e menos imposição. Mais inclusão e menos exclusão. E, acima de tudo, mais compromisso com uma sociedade onde todas as mulheres possam viver com dignidade, autonomia e respeito.

Cartas Aos Que FicaraM, por Telma Tvon

Escritora e rapper, Telma Tvon escreve para o Afrolink sobre a violenta repressão do Governo do MPLA aos protestos e greves dos taxistas que desde meados de Julho contestam, no país, a subida dos preços dos combustíveis. Com um balanço provisório de 30 mortos e 1.515 detidos, a situação inspirou a escritora a publicar três cartas, cruzando os olhares de três figuras ímpares da História angolana: Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz e Deolinda Rodrigues.

Escritora e rapper, Telma Tvon escreve para o Afrolink sobre a violenta repressão do Governo do MPLA aos protestos e greves dos taxistas que desde meados de Julho contestam, no país, a subida dos preços dos combustíveis. Com um balanço provisório de 30 mortos e 1.515 detidos, a situação inspirou a escritora a publicar três cartas, cruzando os olhares de três figuras ímpares da História angolana: Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz e Deolinda Rodrigues.

Telma Tvon

Texto de Telma Tvon

Não, eu não vos escrevo do além. Eu escrevo a partir do interior de cada angolana, de cada angolano, que tanto sente que já nada consegue desabafar no papel. E yah, filho continua a chorar, Mamã não enlouqueceu, morreu mesmo e desta vez nem foram para São Tomé. Jazem aqui mesmo, na Terra que os viu nascer. A Mãe fenece fisicamente por aqui e o Filho por sua vez enlouquece e fenece mentalmente, também por aqui. Destruídos pelas autoridades que era suposto protegê-los.

Não, eu não vos escrevo com piedade e compreensão porque raros não são os momentos em que me pergunto se vocês conhecem esses sentimentos. Se vocês sequer possuem o dom de ter sentimentos. Eu escrevo-vos, pois, observando o pó de estrela que todos os meus são. Hoje nada brilha. Hoje tudo é incerteza, choro e convulsões.

Não, eu não vos escrevo rogando que se transformem. Esse tempo expirou. Eu agora escrevo-vos na urgência de quem vê também para os outros o tempo expirar porque careço conspirar a vossa saída. Eu não vos teorizei assim. Eu não vos idealizei assim. Eu escrevo cansado, tentando encontrar forças fora da minha matéria para acender uma nova revolta activa. Eu escrevo com fé conseguindo encontrar inspiração nos manifestos agora proactivos que se aventam perante mim.

Não, eu continuo a não escrever pedindo mudança ou sextas oportunidades.

Eu agora escrevo torcendo freneticamente pelo vosso fim.

Com sublinhada tristeza,

Mário Pinto de Andrade - o Pai Fundador

Também eu vos quero distantes do meu povo. Sonho-vos fora. Erramos?

Não consigo tolerar mais essa Angola que chora. Errei?

Sonhadores? Irrealistas? Talvez, mas quantas mais vidas pagaremos pelos nossos sonhos deturpados pelos vossos contínuos erros? Devastação máxima ao desviver deste lado com tanto peso.

Também eu vos quero culpados por adiarem consecutivamente os dias da Humanidade. Assim eu quero-vos de todos os cargos exonerados. O justo mesmo era serem condenados a viver como estão a condenar o nosso povo a viver. Vocês chumbaram no básico, o meu coração de poeta não vos perdoa e eu já só quero descansar em paz. Eu já só manifesto, de bem longe, para o meu povo, abundância e paz e ainda assim está a doer bwe perceber que vocês não sentem, que vocês vivem tipo vos nasceram sozinhos, que vocês não aprendem nada, que vocês agora são um resumido, inaugurado, condecorado Nada.

Também eu agora vos quero sem a tentadora Certeza, sem a firme Esperança pois mediante todos os brilhos capazes que nos depenam a magia da vida também de se eclipsar das vossas vidas. Que é isso Viriato a rogar pragas? Talvez não, a prever sentenças. Eu já só vos desejo apartados das minhas gentes, das minhas terras. Com tudo o que já subtraíram construam as vossas Califórnias e Dubais no Inferno, soterrem-se nos vossos palácios de egoísmo.

Eu agora também escrevo com ansiedade, apelando à vossa partida.

Com aviltante pesar,

Viriato da Cruz - O Pai Poeta

Assim eu já só penso o quão vão foi o meu destino.

O meu país independente não era o fim. Era o sonho do começo.

Era a vida que germinava nos meus que naquela altura para uma sorte maior precisavam de sofrer. E olha só o azar em vocês personificado, pois nas vossas mãos hoje eles continuam a sofrer.

Assim eu já sem corpo, continuo a sofrer. Sabia que a liberdade não se alcançaria com sofrimento mas não seria para vocês que esperava endereçar estas palavras. Confusa com o meu corpo parido em Catete e defumado no Congo, me questiono hoje qual é a vossa ideologia? Vocês quem são? Vocês querem o quê? Sendo absurdamente sincera comigo eu acho que sei as respostas mas não me atrevo a dizê-las de forma perceptível. E ainda assim medo do quê pois se as palavras têm força e se materializam ao serem ditas em voz alta há muito que tal já aconteceu porque vocês andam aí, vaidosos, orgulhosos e não parece haver silêncio que quebre o vosso narcisismo.

Assim eu já só penso que hoje que sem razão aparente se depredam as vidas dos nada a perder, interrogo-me se o vosso M vem do quê, o vosso P juntamente com o vosso L servem para quê, e a vossa Angola é para Quem? Pois, pensem respostas caladas. Pensem em tom de monólogo porque nem diálogo queremos convosco e olhem bem, e oiçam bem, e leiam bem porque mesmo que neste exílio sem regresso eu continuo a ser a revolução. Eu continuo a orar pela libertação dos meus. Eu continuo numa luta sem forma, numa luta de pensamentos e desejos mas continuo, sim fictícios camaradas eu continuo. Continuo até sentir a vossa total retirada. Continuo até se espalhar por todos kimbos acima da terra que o meu povo é soberano.

Com colossal desgosto

Deolinda Rodrigues- a Langidila e Mãe da Revolução Angolana

Escutar a Terra através dos seus Guardiões - as vozes que tecem o futuro

“Falamos muito de “soluções climáticas” em reuniões e conferências. Mas e se as comunidades da linha da frente forem a própria solução? E se a reparação não for caridade, mas um acto de devolução – de recursos, de dignidade – a quem já cuida da vida?”. As reflexões partem de Virgílio Varela, que regressou de cinco meses de viagem pelo Brasil acompanhado das vozes que foi escutando, “das terras alagadas do Rio Grande do Sul às florestas sagradas de palmeiras no Maranhão, passando pelo solo ancestral da Bahia”. Num percurso que incluiu a visita a “20 comunidades indígenas e quilombolas”, o facilitador, formador, consultor, orador e storyteller pôde recordar que “a justiça tem ritmo (...) como um tambor que nunca deixa de bater”. A experiência é partilhada a poucos meses da COP 30 – Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que acontece de 10 a 21 de Novembro na Amazónia –, com a força de uma lição de vida. “A caminho da COP30, não levo apenas notas. Levo vozes. Vozes que dizem: não estamos à espera de salvação. Já estamos a tecer o futuro”. Por isso, o convite que Virgílio deixa “é simples: Não amplifiques apenas estas vozes. Segue a sua liderança”.

“Falamos muito de “soluções climáticas” em reuniões e conferências. Mas e se as comunidades da linha da frente forem a própria solução? E se a reparação não for caridade, mas um acto de devolução – de recursos, de dignidade – a quem já cuida da vida?”. As reflexões partem de Virgílio Varela, que regressou de cinco meses de viagem pelo Brasil acompanhado das vozes que foi escutando, “das terras alagadas do Rio Grande do Sul às florestas sagradas de palmeiras no Maranhão, passando pelo solo ancestral da Bahia”. Num percurso que incluiu a visita a “20 comunidades indígenas e quilombolas”, o facilitador, formador, consultor, orador e storyteller pôde recordar que “a justiça tem ritmo (...) como um tambor que nunca deixa de bater”. A experiência é partilhada a poucos meses da COP 30 – Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, que acontece de 10 a 21 de Novembro na Amazónia –, com a força de uma lição de vida. “A caminho da COP30, não levo apenas notas. Levo vozes. Vozes que dizem: não estamos à espera de salvação. Já estamos a tecer o futuro”. Por isso, o convite que Virgílio deixa “é simples: Não amplifiques apenas estas vozes. Segue a sua liderança”.

Virgílio Varela percorreu o Brasil durante cinco meses

Texto de Virgílio Varela

“Esta não foi uma jornada para ‘ajudar’ comunidades. Foi uma jornada para escutar, para desaprender — e para recordar o que a Terra já sabe.”

Durante cinco meses, percorri o Brasil — das terras alagadas do Rio Grande do Sul às florestas sagradas de palmeiras no Maranhão, passando pelo solo ancestral da Bahia — visitando 20 comunidades indígenas e quilombolas.

Não ia à procura de histórias. Ia ao encontro de territórios vivos de sabedoria.

Cada comunidade recebeu-me não com discursos ou formalidades, mas com alimento, ritmo e memória. Partilharam comigo as suas dores — grilagem, águas contaminadas, línguas silenciadas — mas também partilharam os seus sonhos.

E isso mudou tudo.

No Maranhão, sentei-me com mulheres que há gerações protegem o babaçu. Mostraram-me que resistir também pode ser plantar, cozinhar, ensinar.

Na Bahia, ouvi tambores que falam de realeza, de exílio e de regresso.

E no Sul, vi escolas destruídas pelas cheias e corações ainda em processo de cura — mas também jovens negros a replantar, regenerar e acreditar.

O que encontrei não foi apenas dor. Foi presença. Uma força ancestral que resiste a tornar-se estatística ou objecto de caridade.

Falamos muito de “soluções climáticas” em reuniões e conferências.

Mas e se as comunidades da linha da frente forem a própria solução?

E se a reparação não for caridade, mas um acto de devolução — de recursos, de dignidade — a quem já cuida da vida?

Esta jornada recordou-me que a justiça tem ritmo. Nem sempre é rápido. Nem sempre é ruidoso. Mas é constante — como um tambor que nunca deixa de bater.

A caminho da COP30, não levo apenas notas. Levo vozes.

Vozes que dizem: não estamos à espera de salvação. Já estamos a tecer o futuro.

O convite é simples:

Não amplifiques apenas estas vozes. Segue a sua liderança.

A cor que nos divide: o impacto do colorismo em países de maioria negra

“Cresci com uma mãe que exaltava a minha negritude, que me ensinou a amar-me como sou, a valorizar cada detalhe do meu ser. Foi ela quem me apresentou figuras marcantes da história negra, quem me encheu de poder e orgulho, mesmo quando o mundo lá fora insistia em me apagar. Incentivou-me a fazer os meus dreads, lembrando-me de que fazem parte da nossa história de resiliência, resistência e beleza ancestral. Ainda assim, mesmo com essa base sólida, enfrentei olhares julgadores, comentários enviesados e tentativas constantes de me moldar a padrões que nunca foram feitos para mim padrões construídos por outros, que tentavam convencer-me de que precisava de ser ajustada para ser aceite”. O testemunho, escrito na primeira pessoa, é da moçambicana Shira Cátina Guambe que, a partir da experiência “como mulher negra retinta, e do contacto com diversas realidades”, propõe “uma análise crítica sobre as heranças coloniais, os padrões de beleza eurocentrados, e a invisibilidade que persiste nas relações sociais e afetivas”. O resultado lê-se no texto aqui publicado.

“Cresci com uma mãe que exaltava a minha negritude, que me ensinou a amar-me como sou, a valorizar cada detalhe do meu ser. Foi ela quem me apresentou figuras marcantes da história negra, quem me encheu de poder e orgulho, mesmo quando o mundo lá fora insistia em me apagar. Incentivou-me a fazer os meus dreads, lembrando-me de que fazem parte da nossa história de resiliência, resistência e beleza ancestral. Ainda assim, mesmo com essa base sólida, enfrentei olhares julgadores, comentários enviesados e tentativas constantes de me moldar a padrões que nunca foram feitos para mim padrões construídos por outros, que tentavam convencer-me de que precisava de ser ajustada para ser aceite”. O testemunho, escrito na primeira pessoa, é da moçambicana Shira Cátina Guambe que, a partir da experiência “como mulher negra retinta, e do contacto com diversas realidades”, propõe “uma análise crítica sobre as heranças coloniais, os padrões de beleza eurocentrados, e a invisibilidade que persiste nas relações sociais e afetivas”. O resultado lê-se no texto aqui publicado.

Shira Cátina Guambe, assina esta reflexão

Texto de Shira Cátina Guambe

Falar sobre racismo estrutural é, hoje, um debate inevitável em qualquer sociedade. Mas no próprio universo negro, há uma ferida silenciosa, muitas vezes negligenciada: o colorismo. Esta forma de discriminação, baseada na tonalidade da pele no próprio grupo racial, continua a afetar profundamente como nos vemos, nos relacionamos e somos tratados mesmo em países de maioria negra. A questão que se impõe é simples, mas dolorosa: como é possível que, mesmo onde somos maioria, sejamos vítimas de uma lógica que nos hierarquiza pela proximidade à brancura?

Colorismo: definição e legado

O termo colorismo foi popularizado pela escritora e ativista norte-americana Alice Walker, que o definiu como “o preconceito ou discriminação contra indivíduos com pele mais escura, geralmente entre pessoas do mesmo grupo étnico ou racial”. Embora nascido no contexto afroamericano, o colorismo é um fenómeno global e persistente.

Não é somente uma questão de tom de pele. É um reflexo de séculos de dominação colonial, onde tudo o que se aproximava do europeu era considerado superior: desde a cor da pele, ao cabelo, ao nariz, aos lábios, à estrutura corporal. É uma herança que atravessa gerações e geografias, e que continua a moldar o modo como construímos valor, beleza e estatuto.

Por mais insano que pareça, esta lógica persiste ainda hoje, mesmo em países onde a maioria da população é negra. Em vez de desaparecer, o colorismo ganhou novas roupagens e adaptou-se às dinâmicas atuais de poder, consumo e representação.

Quando a cor da pele se torna critério: os impactos reais do colorismo

O colorismo não se limita ao campo da estética. Infiltra-se silenciosamente em todas as esferas da vida: nas oportunidades profissionais, na forma como somos atendidos nos serviços públicos, nas escolhas afetivas, na representação nos meios de comunicação e até nas nossas próprias aspirações.

Em muitos países africanos, incluindo o meu, não é raro vermos pessoas de pele mais clara em posições de maior destaque, sobretudo em áreas como a comunicação, moda, publicidade ou atendimento ao público. Em Moçambique, por exemplo, basta assistir a uma sequência de anúncios televisivos ou folhear uma revista para perceber que os rostos escolhidos para representar o “ideal” moçambicano tendem a ter tons de pele mais claros e traços mais próximos dos padrões eurocêntricos. O mesmo se observa em Angola, no Senegal, ou mesmo no Brasil, países com histórias distintas, mas atravessados pelo mesmo legado.

Isto não é coincidência. Segundo um estudo da Universidade da Cidade do Cabo, pessoas de pele mais clara, em contextos urbanos africanos, têm maior probabilidade de aceder a cargos bem remunerados e a serviços de saúde privados. Embora os dados variem consoante o país, o padrão é reconhecível: a tonalidade da pele continua a funcionar como um filtro social um privilégio invisível para uns, uma barreira camuflada para outros.

Contradições e invisibilidade: entre heranças coloniais e padrões eurocentrados

“Ela tem boa cor”, dizem, a elogiar uma mestiça. “O teu cabelo é duro, devias usar relaxante.” “Sou escuro, mas tenho hábitos de brancos.” Quem cresceu em contextos africanos ou afro-diaspóricos provavelmente já ouviu (ou disse) alguma destas frases. À primeira vista, parecem inofensivas. Mas carregam em si séculos de invisibilidade, de negação, de reconfiguração forçada da identidade negra.

São frases que mostram como a colonização deixou marcas profundas. Afinal, é um povo que foi anulado por séculos e levado a crer que os seus traços são feios e vulgares, que o seu cabelo é ridículo e pobre, que as curvas das mulheres negras são excessivas e traiçoeiras, que o nariz largo é deselegante. Tudo isso visando encaixar nos padrões da nova sociedade a colonial e afastar-se de tudo o que revelava a sua origem.

E é aqui que mora o perigo: estas ideias ainda enchem o nosso mundo e esvaziam a nossa essência. Porque muitos negros retintos, nascidos em África, sentem a necessidade de mudar a sua aparência para se tornarem socialmente mais aceites. Hoje, com míseras moedas, é possível comprar cremes que prometem “clarear” a pele. O mesmo se aplica ao cabelo: há uma infinidade de produtos para alisar, extensões e wigs, que poderiam ser usados como opção estética, mas que se tornam uma dependência disfarçada, uma exigência para “pertencer”.

O silêncio não nos serve: entre consciência e mudança

Falar sobre colorismo, especialmente dentro da nossa própria comunidade, não é confortável. Há silêncios que se tornaram regra, e feridas que aprendemos a disfarçar com humor ou resignação. Mas quanto mais ignoramos, mais normalizamos e mais longe ficamos de nos ver por inteiro.

Como mulher negra retinta, reconheço que sou privilegiada por ser consciente da minha identidade e isso devo, na maioria, à minha mãe. Cresci com uma mãe que exaltava a minha negritude, que me ensinou a amar-me como sou, a valorizar cada detalhe do meu ser. Foi ela quem me apresentou figuras marcantes da história negra, quem me encheu de poder e orgulho, mesmo quando o mundo lá fora insistia em me apagar. Incentivou-me a fazer os meus dreads, lembrando-me de que fazem parte da nossa história de resiliência, resistência e beleza ancestral. Ainda assim, mesmo com essa base sólida, enfrentei olhares julgadores, comentários enviesados e tentativas constantes de me moldar a padrões que nunca foram feitos para mim padrões construídos por outros, que tentavam convencer-me de que precisava de ser ajustada para ser aceite.

Mas talvez o impacto mais profundo nem seja o externo é o que acontece por dentro. O colorismo interiorizado, aquele que fere a auto-estima, é provavelmente o mais doloroso. Já ouvi, mais de uma vez, comentários como: “Fulana tem o útero limpo, vê-se pelo facto de o filho ter nascido clarinho.” Ou: “O teu cabelo nem parece ruim” como se o facto de parecer “menos crespo” fosse um elogio. E ainda aquele clássico: “Se fosses clara, eras muito mais bonita.” São frases que se dizem com naturalidade, mas que carregam séculos de rejeição, de comparação, de desvalorização dos traços negros.

Acresce a isto o fenómeno, infelizmente frequente, de vermos homens negros que se sentem vitoriosos ou “evoluídos” quando conseguem relacionar-se com mulheres brancas ou mestiças como se o amor estivesse também submetido a um código de validação racial. Basta observar o padrão em muitos atletas, músicos ou figuras públicas negras que, ao atingirem certo estatuto social ou económico, optam por estar com mulheres de pele mais clara, como se isso simbolizasse uma espécie de ascensão. Palavras, escolhas e silêncios que vão minando a identidade, como gotas constantes numa rocha frágil.

Encerrar para começar: o desafio de reimaginar-nos

Desconstruir o colorismo é um trabalho de todos os dias e de todos nós. Não basta somente culpar o sistema ou recordar as feridas do passado. É urgente olharmos para o interior da nossa comunidade e percebermos como continuamos a reproduzir, muitas vezes sem querer, lógicas que nos dividem, que nos hierarquizam, que nos enfraquecem. Precisamos de criar espaços onde todas as tonalidades de pele negra sejam valorizadas, onde o cabelo crespo seja celebrado e não tolerado, onde as crianças negras cresçam sem precisar de se comparar ou esconder.

Talvez não consigamos mudar tudo de uma vez. Mas podemos começar com o que dizemos, com o que partilhamos, com o que calamos. Podemos começar por escutar mais, por educar-nos mutuamente, por resgatar a beleza que sempre foi nossa e que nunca deveria ter sido colocada em dúvida.

No fundo, trata-se de reimaginar o que significa ser negro num mundo que tantas vezes tentou dizer-nos o contrário. E nessa reimaginação, há espaço para orgulho, para coragem e para cura.

O racismo pelo olhar de uma jovem: “Tornei-me negra quando cheguei a Portugal”

Valdeth Dala nasceu e cresceu em Angola, onde viveu até 2023, quando se mudou com a família para Portugal. A experiência confrontou-a com a brutalidade do racismo, realidade sobre a qual a jovem de 19 anos reflecte neste texto, inspirada no caso de Maria Luemba.

Valdeth Dala nasceu e cresceu em Angola, onde viveu até 2023, quando se mudou com a família para Portugal. A experiência confrontou-a com a brutalidade do racismo, realidade sobre a qual a jovem de 19 anos reflecte neste texto, inspirada no caso de Maria Luemba.

Texto de Valdeth Dala

Quando eu me mudei com a minha família para Portugal em 2023, eu percebi que o racismo não só existe, como é uma questão muito séria. Percebi que a realidade é ainda mais brutal do que qualquer filme representa. Percebi que ainda vivemos num mundo em que o negro é discriminado, agredido, menosprezado, e julgado simplesmente por ser negro.

Nasci e cresci em Angola, um país com uma população maioritariamente negra, onde o racismo é arquivado em livros de História, e tido apenas como parte de um passado inconveniente.

Ao longo da minha adolescência, comecei a acompanhar filmes que abordavam, retratavam, denunciavam e contestavam o racismo no período da escravidão, no período colonial e pós-colonial, como por exemplo: “12 Anos Escravo”, “As Serviçais”, “Mandela: Longo Caminho Para Liberdade”, “O Ódio que Semeias”, “Foge”.

Mas, nenhum filme me preparou para a realidade que encontrei cá em Portugal, onde, no dia 12 de Junho, Maria Luemba, uma menina angolana de 17 anos, foi encontrada morta em sua residência, numa vila perto de Aveiro.

As autoridades apontaram para um suicídio, porém os familiares contestam essa versão. Há, inclusivamente, suspeitas de homicídio, implicando um vizinho com desavenças anteriores com a família.

Esse caso gerou grande comoção junto da comunidade negra – mas não em toda a sociedade –, e culminou num protesto realizado no último domingo, 29 de junho.

Mas o que o caso Maria Luemba tem que ver com racismo? Responderei a essa questão nos parágrafos seguintes.

A forma como a investigação à morte de Maria Luemba começou por ser conduzida levanta dúvidas sobre a atuação policial, com fortes indícios de racismo institucional.

Aliás, desde o início houve falta de informações por parte da polícia, remetida ao silêncio.

Por outro lado, a imprensa só passou a cobrir o caso após a mobilização por parte de coletivos negros e protestos organizados nas redes sociais.

Infelizmente, o caso Maria Luemba não é único. São várias as pessoas negras agredidas, oprimidas e assassinadas em Portugal.

Odair Moniz, cabo-verdiano de 43 anos, foi morto a tiro por um agente da PSP durante uma perseguição na Cova da Moura, em outubro de 2024. Cláudia Simões, mulher angolana, foi agredida violentamente por elementos da PSP na Amadora, em janeiro de 2020. Elson Sanches, conhecido como “Kuku”, era um jovem português negro de 14 anos e foi morto a tiro por um agente da PSP durante uma perseguição no antigo bairro de Santa Filomena, em 2009. Luís Giovani Rodrigues, jovem cabo-verdiano de 21 anos, morreu na sequência de uma agressão racista em Bragança, ocorrida em dezembro de 2019.

É enorme a lista de pessoas cujas mortes, opressões, agressões e abusos sofridos não recebem a devida atenção por serem negras, imigrantes ou de contextos socioeconómicos desfavorecidos.

Nos últimos dias, ouvi de um amigo que o sistema já era do jeito que é mesmo antes de eu nascer, e que tentar mudá-lo ou ir contra ele é como tentar remar contra uma maré, que sempre acaba por vencer. A seguir, acrescentou: “É assim, só nos resta aceitar”.

Ele não é a primeira pessoa que eu ouço a dizer isso, e sei que não é a única pessoa a pensar assim. Na verdade, são várias as pessoas que pensam e dizem: “O racismo sempre existiu e sempre existirá”, ou então “O racismo sempre existirá na sociedade, o que nos resta é nos conformarmos com isso”.

Mas como posso me conformar com um sistema que vê a minha cor como arma?

Assim como Grada Kilomba escreveu “me tornei negra quando cheguei aos EUA”, eu também posso afirmar que me tornei negra quando cheguei a Portugal. Foi necessário sair do meu país, da minha bolha, para entender que o racismo não é passado — é presente, mas não pode ser futuro.

Não posso me conformar com um sistema que continuamente agride, oprime e mata pessoas como eu. Poderia ser eu ou a minha irmã no lugar da Maria Luemba. Poderia ser a minha mãe no lugar da Claúdia Simões. Poderia ser o meu irmão no lugar de Elson Sanches. Poderia ser o meu pai no lugar de Odair Moniz. Então, eu digo não. Não posso simplesmente aceitar a falência do sistema. Não posso simplesmente me conformar com uma sociedade racista.

O que está em causa não são apenas casos de mortes violentas, agressão, opressão de pessoas negras, mas sim a forma como o sistema reage – ou se cala – quando a vítima não se enquadra no perfil de “vítima ideal” construído pela sociedade.

Que a justiça por todas as pessoas aqui mencionadas — e também por aquelas que não foram mencionadas — seja feita. Que o sistema mude e melhore, para que as próximas gerações não tenham que lutar mais essa luta.

Faço do sonho de Martin Luther King Jr. meu sonho.

“Tenho um sonho: que os meus quatro filhos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de pele, mas pelo seu caráter.” Martin Luther King Jr.

Judaico-Cristão? A História apagada por trás de uma expressão conveniente

A empresária de impacto social Myriam Taylor reflecte sobre o conceito de “judaico-cristianismo”, neste artigo de opinião que o Afrolink publica. “Após o Holocausto, e com a fundação do Estado de Israel em 1948, as democracias ocidentais – sobretudo os Estados Unidos – começaram a usar a expressão “judaico-cristã” para justificar alianças geopolíticas, especialmente durante a Guerra Fria”, nota a activista pelos Direitos Humanos. “O termo tornou-se uma ferramenta de propaganda”, prossegue Myriam, assinalando que o mesmo associa “valores como liberdade, moralidade e democracia a uma suposta herança comum judaico-cristã — em oposição ao comunismo ateu ou ao “mundo islâmico””. Mais do que identificar o problema, a empresária aponta a solução: “Abrir caminho para uma teologia da justiça que também enfrente a opressão dos palestinianos, o racismo religioso e a exclusão dos outros povos da narrativa de salvação”.

A empresária de impacto social Myriam Taylor reflecte sobre o conceito de “judaico-cristianismo”, neste artigo de opinião que o Afrolink publica. “Após o Holocausto, e com a fundação do Estado de Israel em 1948, as democracias ocidentais – sobretudo os Estados Unidos – começaram a usar a expressão “judaico-cristã” para justificar alianças geopolíticas, especialmente durante a Guerra Fria”, nota a activista pelos Direitos Humanos. “O termo tornou-se uma ferramenta de propaganda”, prossegue Myriam, assinalando que o mesmo associa “valores como liberdade, moralidade e democracia a uma suposta herança comum judaico-cristã — em oposição ao comunismo ateu ou ao “mundo islâmico””. Mais do que identificar o problema, a empresária aponta a solução: “Abrir caminho para uma teologia da justiça que também enfrente a opressão dos palestinianos, o racismo religioso e a exclusão dos outros povos da narrativa de salvação”.

Texto de Myriam Taylor

Nos últimos anos, ouvimos cada vez mais referências à chamada “tradição judaico-cristã” nos púlpitos, nos discursos políticos e até em documentos oficiais de diálogo inter-religioso. Em Portugal, esta linguagem chega tardiamente, sem que se questione suficientemente a sua origem, o seu uso político, e as suas consequências para uma teologia fiel à verdade histórica e à justiça inter-religiosa.

Mas será que a expressão “judaico-cristã” faz parte da tradição litúrgica da Igreja? E que teologia sustenta essa linguagem? A resposta surpreende: nenhuma liturgia tradicional portuguesa, nem os documentos magisteriais anteriores ao século XX, alguma vez definiram a Igreja como “judaico-cristã”.

Pelo contrário, durante séculos, o cristianismo foi construído em oposição ao judaísmo, muitas vezes alimentando o antissemitismo. A reconciliação, quando veio, foi tardia e necessária. O Concílio Vaticano II foi um ponto de viragem, com a declaração Nostra Aetate a rejeitar formalmente a ideia de culpa coletiva do povo judeu na morte de Cristo. Foi nesse contexto de reparação que, no mundo anglo-saxónico, se começou a falar em “herança judaico-cristã” como ponte de diálogo.

Contudo, essa ponte não foi construída apenas com tijolos de reconciliação espiritual. Foi também erguida sobre interesses políticos e estratégicos. Após o Holocausto, e com a fundação do Estado de Israel em 1948, as democracias ocidentais — sobretudo os Estados Unidos — começaram a usar a expressão “judaico-cristã” para justificar alianças geopolíticas, especialmente durante a Guerra Fria. O termo tornou-se uma ferramenta de propaganda, associando valores como liberdade, moralidade e democracia a uma suposta herança comum judaico-cristã — em oposição ao comunismo ateu ou ao “mundo islâmico”.

No campo religioso, a teologia cristã dispensacionalista, popular entre evangélicos norte-americanos, ajudou a alimentar o sionismo político, com interpretações apocalípticas que viam o retorno dos judeus à Palestina como parte do “plano divino”. A instrumentalização do sofrimento do povo judeu, transformando-o em aliado estratégico no tabuleiro global, deu ao termo “judaico-cristão” um uso não inocente.

Em Portugal, esta linguagem chegou importada, mas sem crítica. Começou a aparecer em homilias, documentos catequéticos e até em textos institucionais, como se fosse parte orgânica da nossa história. Mas Portugal foi um dos países mais violentos na repressão do povo judeu: com a expulsão dos judeus sefarditas, a imposição forçada da conversão, e os autos-de-fé da Inquisição. Falar em “tradição judaico-cristã” sem reconhecer essa história de violência é reescrever o passado com tinta ideológica.

Além disso, ao insistirmos na aliança “judaico-cristã”, silenciamos outras heranças igualmente fundadoras da experiência de fé cristã: a matriz africana da Igreja primitiva (Egito, Etiópia), o papel das comunidades árabes-cristãs, a contribuição do pensamento muçulmano para a filosofia cristã medieval, e os elos espirituais com povos indígenas que hoje ainda vivem a fé de forma encarnada.

Precisamos de uma teologia mais honesta, mais plural e mais descolonizada. Não basta repetir fórmulas novas como se fossem antigas. É necessário perguntar: a quem serve essa linguagem? O que encobre? E o que exclui?

A reconciliação entre cristãos e judeus é um imperativo moral e espiritual. Mas ela deve ser feita com verdade, não com slogans. E deve abrir caminho para uma teologia da justiça que também enfrente a opressão dos palestinianos, o racismo religioso e a exclusão dos outros povos da narrativa de salvação.

Falar de “judaico-cristianismo” sem senso crítico é repetir a liturgia do poder. E a liturgia do poder não liberta. Apenas disfarça.

Depois do “bom colonizador”, Portugal apresenta o “bom racista”

Especialista em negar evidências históricas, Portugal reinventa-se na arte de ver tudo o que houver para ver, desde que não tenha de enxergar o racismo que habita em si. Por isso, depois do aclamado mito do “bom colonizador”, o país oferece-nos a fantasia do “bom racista” – alguém que fala, age e vota como um racista, mas afinal apenas precisa de atenção e de compreensão. As eleições do último domingo, revelaram mais de 1 milhão e 300 mil predadores dessa espécie. E não há nada de bom nisso!

Especialista em negar evidências históricas, Portugal reinventa-se na arte de ver tudo o que houver para ver, desde que não tenha de enxergar o racismo que habita em si. Por isso, depois do aclamado mito do “bom colonizador”, o país oferece-nos a fantasia do “bom racista” – alguém que fala, age e vota como um racista, mas afinal apenas precisa de atenção e de compreensão. As eleições do último domingo revelaram mais de 1 milhão e 300 mil predadores dessa espécie. E não há nada de bom nisso!

Andei em campanha política nas últimas semanas, tal como em todos os outros dias, por aquilo que defendo sempre: Humanização, Dignificação e Valorização de toda a Humanidade. Não preciso de militância partidária para o fazer, e muito menos de calendários eleitorais, porque a consciência das desigualdades e injustiças sociais é apelo que baste para me mobilizar.

Tenho amor, saúde, tecto, trabalho, comida, alegria e literacias várias para me ir governando apesar de tantos desgovernos. Quantas pessoas podem afirmar o mesmo?

Defendo que todas, todas, todas – mesmo todas – deveriam poder fazê-lo. Por isso, enquanto houver uma que não o possa, estarei em campanha.

Não do tipo da que tivemos nas últimas semanas: marcada pela corrida às eleições do último domingo, tão recheada de bens privados quanto esvaziada de bem-comum.

A minha campanha de todos os dias constrói-se com presença nas escolas, passa pela criação de plataformas de diálogo, assume a denúncia e combate de práticas discriminatórias como um dever, promove espaços de inovação democrática, reconhece o direito de todas as pessoas a serem exactamente o que são, vive da força colectiva.

Pelo contrário, a campanha dos partidos – infelizmente, da esquerda à direita – tem-se alimentado de ausências, para reforçar influências.

Não é disso que precisamos. O que faz falta é uma política com mais pessoas e menos personas, com mais cidadãos e menos patrões, com mais fazedores de soluções e menos fazedores de opiniões. Precisamos dos que vivem no país de todos os dias – e todos os dias – e não dos que habitam numa redoma de país que, em períodos eleitorais, fingem abrir a mais do que isso.

De outro modo, como esperar outros resultados eleitorais? Como fazê-lo, se há muito impera entre nós a política do vale-tudo-desde-que-eu-possa-valer-um-pouco-mais-do-que-o-outro?

Portugal tem séculos de especialização nisso! Do velho tráfico transatlântico de seres humanos à recente perseguição de imigrantes, passando pelo colonialismo, a inferiorização do “outro” tem raízes tão profundas neste país que a relação entre o racismo, a xenofobia e o crescimento da extrema-direita continua a ser desvalorizada de tão naturalizada que está.

Ainda que se aponte o dedo aos descontentes, aos esquecidos, aos desencantados, aos desesperados, aos ignorantes, aos iludidos…aos tudo-tudo-tudo, “não convém chamar-lhes racistas”, recomendam os portugueses mais portugueses que todos.

Que é como quem diz, aqueles que sabem sempre mais do que “os outros”, e que já decidiram que não é benéfico analisar os níveis nacionais de racismo.

O que importa mesmo – explicam-me – é compreender quem expressa a sua adesão a um partido abertamente racista, posicionamento que evidencia o grande problema-que-estamos-com-ele.

Um país que está mais preocupado em acolher os agressores do que em proteger as suas vítimas está submerso em desumanização. Tão simples e tão complexo quanto isso!

E, por mais que eu saiba que analisar os resultados eleitorais faz parte do pacote Legislativas, questiono se podemos fazê-lo com as vivências de todos-todos-todos? Conseguimos reconhecer que os eleitores do Chega podem até estar a ser coagidos pelo medo e minados pelo desencanto, mas isso não os iliba de serem racistas?

Insistir em não ver o racismo presente na votação de 18 de Maio, ou aligeirar o seu impacto, é consentir na sua normalização.

Pior do que isso, revela que a luta política se mantém rasteira, incapaz de se elevar. Porque humanizar quem vota na desumanização ignorando quem está a ser desumanizado evidencia uma única preocupação: recuperar os votos perdidos.

Eu exijo mais do que isso, eu mobilizo-me por mais do que isso, porque enquanto uns lutam apenas por sobressair nas urnas, outros, como eu, lutam para não acabar numa urna. Não é mito. É facto.

Estamos a normalizar a barbárie: entre a indignação pontual e o silêncio estrutural

Num “gesto provocador”, conforme o apresenta, a empresária de impacto social, Myriam Taylor, perguntou ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”. A resposta, conta-nos, foi clara: “Através da erosão da empatia, da glorificação do ego, da divisão, da normalização da injustiça, da destruição da confiança e da apatia perante o sofrimento”. Mais do que notar que é “exatamente o caminho que estamos a seguir”, neste artigo de opinião Myriam aponta soluções. “O desafio é claro e urgente: precisamos de resgatar a ideia de coletivo. De voltar a ensinar – em casa, nas escolas, nos media – que a liberdade e a justiça não são bens individuais. Que sem compaixão, sem responsabilidade partilhada, não há sociedade possível”.

Num “gesto provocador”, conforme o apresenta, a empresária de impacto social, Myriam Taylor, perguntou ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”. A resposta, conta-nos, foi clara: “Através da erosão da empatia, da glorificação do ego, da divisão, da normalização da injustiça, da destruição da confiança e da apatia perante o sofrimento”. Mais do que notar que é “exatamente o caminho que estamos a seguir”, neste artigo de opinião Myriam aponta soluções. “O desafio é claro e urgente: precisamos de resgatar a ideia de coletivo. De voltar a ensinar – em casa, nas escolas, nos media – que a liberdade e a justiça não são bens individuais. Que sem compaixão, sem responsabilidade partilhada, não há sociedade possível”.

Myriam Taylor perguntou ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”

Texto de Myriam Taylor

Vivemos tempos de distanciamento emocional profundo. Um tempo em que o grito coletivo foi substituído por um scroll distraído. Onde a empatia deixou de ser um impulso natural para se tornar uma raridade. Onde o sucesso é medido pelo isolamento vitorioso, e não pela construção partilhada.

Estamos a educar crianças e jovens para o desempenho, não para a consciência. Ensinamos a competir, não a cooperar. A destacar-se, não a cuidar. E o resultado está à vista: uma sociedade muitas vezes incapaz de reagir com profundidade e continuidade à dor do outro.

Na semana passada, Portugal foi confrontado com um crime chocante: uma menor foi violada por três jovens que filmaram o ato e partilharam as imagens nas redes sociais. O caso foi amplamente noticiado e houve manifestações de indignação pública – por parte de cidadãos, organizações e plataformas de direitos humanos. No entanto, esta comoção, apesar de genuína, esbate-se rapidamente na espuma dos dias. Falta-nos continuidade, estruturas de proteção eficazes e um grito coletivo que dure mais do que um ciclo de notícias.

Este caso não é uma exceção. É um reflexo. O mesmo padrão repete-se em escala global. Em Gaza, mulheres e crianças são massacradas todos os dias, com o mundo a assistir. No Congo, mulheres continuam a ser vítimas de violência sexual extrema como arma de guerra, e crianças são exploradas como mão de obra escrava na extração de coltan e outros recursos que alimentam os nossos dispositivos digitais. Há indignações pontuais, sim – mas o que se impõe é um silêncio estrutural, normalizador.

A barbárie já não choca como deveria. Está a ser digerida em pequenas doses – e isso é perigosíssimo. Porque a barbárie instala-se não com gritos, mas com ausências: de cuidado, de mobilização, de responsabilização.

Quando educamos apenas para o “eu”, matamos o “nós”. E quando o “nós” desaparece, deixamos de reconhecer a dor do outro como nossa.

O desafio é claro e urgente: precisamos de resgatar a ideia de coletivo. De voltar a ensinar – em casa, nas escolas, nos media – que a liberdade e a justiça não são bens individuais. Que sem compaixão, sem responsabilidade partilhada, não há sociedade possível.

Esta inquietação levou-me, num gesto provocador, a perguntar ao ChatGPT: “Se fosses o diabo, como destruirias a Humanidade?”. A resposta foi clara: através da erosão da empatia, da glorificação do ego, da divisão, da normalização da injustiça, da destruição da confiança e da apatia perante o sofrimento. Soa familiar? Porque é exatamente o caminho que estamos a seguir.

Mas ainda há tempo. Este texto não é só um grito. É um apelo. Que sejamos vizinhos atentos, cidadãos ativos, educadores conscientes. Que não deixemos o horror passar como mais um vídeo no feed.

Estamos num ponto de viragem. Somos todos chamados a tomar uma posição. Em que lado escolhemos estar?

Eva Rapdiva - o backlash em dois países e a urgência de falarmos sobre múltipla pertença e legitimidade

Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão Financeira e mestranda em Desenvolvimento Global, Eva Cruzeiro, popularizada pelo nome artístico Eva Rapdiva, é candidata a deputada pelo Partido Socialista, ocupando a 8.ª posição na lista do círculo eleitoral de Lisboa. A notícia está a desencadear uma onda de contestação, sobre a qual Myriam Taylor, empresária de impacto social, reflecte neste artigo de opinião.

Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, pós-graduada em Gestão Financeira e mestranda em Desenvolvimento Global, Eva Cruzeiro, popularizada pelo nome artístico Eva Rapdiva, é candidata a deputada pelo Partido Socialista, ocupando a 8.ª posição na lista do círculo eleitoral de Lisboa. A notícia está a desencadear uma onda de contestação, sobre a qual Myriam Taylor, empresária de impacto social, reflecte neste artigo de opinião.

Texto de Myriam Taylor

A nomeação de Eva Rapdiva para a lista do Partido Socialista às eleições legislativas fez estalar um debate que ultrapassa largamente as fronteiras da política. Assistimos a uma reacção em cadeia — tanto em Portugal como em Angola — que, mais do que qualquer questão partidária, nos convida (ou obriga) a reflectir sobre pertença, identidade e legitimidade.

Eva é, ao mesmo tempo, portuguesa e angolana. Não “meio de cá e meio de lá”. É de cá e de lá, inteira. Afro-europeia, mulher, artista, com uma voz pública forjada na denúncia da injustiça social e racial. E é precisamente essa pluralidade que parece ter incomodado tantos, em dois contextos que, embora distintos, continuam a resistir à ideia de múltiplas identidades coexistirem num mesmo corpo, numa mesma história.

Em Portugal, vimos os ataques de sempre: o questionamento sobre quem tem direito a representar o país. Como se a negritude fosse um corpo estranho à identidade portuguesa, como se o simples facto de Eva existir e falar com autoridade fosse uma afronta à ordem estabelecida. Já em Angola, surgiram críticas num registo diferente, mas igualmente revelador — a ideia de que o envolvimento dela na política portuguesa significaria um afastamento das raízes ou um “esquecimento” da pátria.

Importa recordar, neste contexto, que há alguns anos a então deputada e líder do CDS, Assunção Cristas, mostrou no Parlamento o seu passaporte angolano com orgulho — e esse gesto, embora simbólico, nunca suscitou qualquer tipo de comoção social, muito menos indignação pública. Nenhum debate sobre "dupla lealdade", nenhuma exigência de explicações sobre "a quem serve". O contraste é gritante. E diz muito sobre como a cor da pele e a origem racializada continuam a definir a forma como legitimamos (ou não) a presença de alguém nos espaços de poder.

É curioso (e doloroso) constatar como, mesmo nos espaços que deviam acolher-nos, continuamos a ser desafiadas a “escolher um lado”. Como se a nossa existência tivesse de caber numa única caixa, numa só bandeira, numa só narrativa. Mas nós, filhas da diáspora, somos feitas de muitas camadas. E isso não é uma falha — é uma força.

A reacção à candidatura da Eva mostra-nos como ainda há um longo caminho a percorrer na aceitação da pluralidade identitária. Mas também revela que a sua presença incomoda porque quebra expectativas. Porque desloca o centro. Porque obriga-nos a repensar o que significa ser portuguesa, ser angolana, ser europeia — e quem tem o direito de ocupar os lugares de decisão.

Eva Rapdiva não está “a ser permitida” ocupar um espaço. Está a reclamar, com legitimidade e mérito, um lugar que também é seu. E isso é revolucionário. Não apenas para ela, mas para todas nós que crescemos a ouvir que não era para “gente como nós”.

Que este momento sirva para nos unirmos em torno de algo maior: a construção de uma sociedade que abrace a complexidade das nossas existências. Que reconheça que somos plurais, móveis, e que isso não nos torna menos, mas muito mais.

Eva representa a possibilidade de um novo tempo. E é nosso dever assegurar que essa possibilidade floresça — com coragem, com dignidade e com amor.

Quem tem medo de criminalizar o racismo? Até tu, aliado?

Protestam nas ruas, sempre com o hashtag do momento a tiracolo para poses instagramáveis. Ocupam o espaço mediático com tiradas de eloquência, demasiadas vezes confundidas com originalidades de pensamento. Não perdem uma ocasião para falar de como se integram na vida dos “bairros” – apadrinhados por cachupa e amadrinhados por batukadeiras –, nem se coíbem de usar as vidas negras que observam para teorizar sobre o que (lhes) faz falta. Dizem-se aliados da luta anti-racista, mas revelam-se uns apaniguados do sistema, quando as pessoas pelas quais dizem marchar, e com quais se orgulham de ‘misturar’, ousam pensar e expressar entendimentos diversos – e até contrários – dos seus. Só assim se explica que, em vez de apoiarem a Iniciativa Legislativa Cidadã para criminalizar o racismo, a xenofobia e de todas as práticas discriminatórias, os pretensos aliados prefiram invocar objecções, colocando-se acima das pessoas que sofrem a violência racista e a vêem escapar impune. Como quem sabe sempre mais. Só que não!

Protestam nas ruas, sempre com o hashtag do momento a tiracolo para poses instagramáveis. Ocupam o espaço mediático com tiradas de eloquência, demasiadas vezes confundidas com originalidades de pensamento. Não perdem uma ocasião para falar de como se integram na vida dos “bairros” – apadrinhados por cachupa e amadrinhados por batukadeiras –, nem se coíbem de usar as vidas negras que observam para teorizar sobre o que (lhes) faz falta. Dizem-se aliados da luta anti-racista, mas revelam-se uns apaniguados do sistema, quando as pessoas pelas quais dizem marchar, e com as quais se orgulham de ‘misturar’, ousam pensar e expressar entendimentos diversos – e até contrários – dos seus. Só assim se explica que, em vez de apoiarem a Iniciativa Legislativa Cidadã para criminalizar o racismo, a xenofobia e de todas as práticas discriminatórias, os pretensos aliados prefiram invocar objecções, colocando-se acima das pessoas que sofrem a violência racista e a vêem escapar impune. Como quem sabe sempre mais. Só que não!

Olho para os números que, no início desta semana, me diziam que desde 10 de Dezembro de 2024 – data de formalização da proposta –, cerca de 2.700 pessoas assinaram online a Iniciativa Legislativa Cidadã que prevê a alteração do Código Penal, para que se criminalize o racismo, a xenofobia e de todas as práticas discriminatórias.

Comparo os dados com as largas dezenas de milhares de pessoas que, no passado dia 11 de Janeiro, saíram à rua para combater o racismo e a xenofobia, sob o mote “Não nos encostem à parede”. Junto os cerca de 6.000 seguidores desta campanha no Instagram, e constato o óbvio: há uma linha demasiado ténue que separa um aliado da luta anti-racista de um apaniguado do sistema racista.

Só assim se explica que, em vez de apoiarem a Iniciativa Legislativa Cidadã para criminalizar o racismo, os pretensos aliados prefiram invocar objecções, colocando-se acima das pessoas que sofrem a violência racista e, repetidamente, a vêem escapar impune.